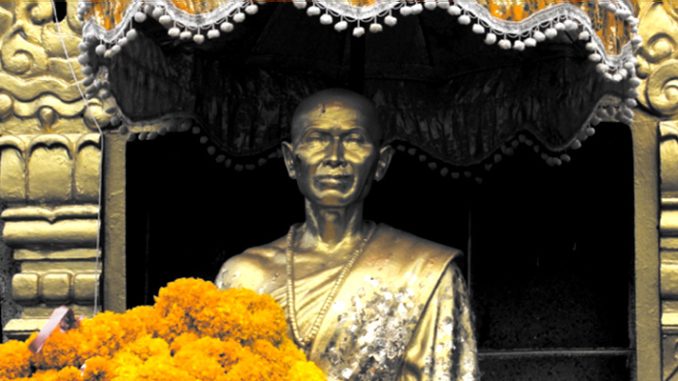

Mengukir dan Membuang Kenangan dan Sejarah di sebuah kota di Thailand Utara

Tugu-tugu dan patung-patung telah lama terkenal di kalangan negara-negara yang berusaha untuk menjelaskan kenangan bersama. Obsesi tersebut dengan peringatan patung bahkan telah digambarkan oleh beberapa sebagai semacam ‘patung mania’, sebuah penyakit dari para elit nasional […]