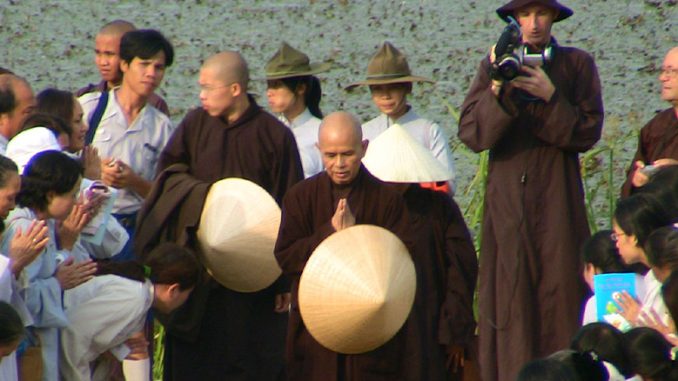

ティク・ナット・ハンの初期著作における 社会参加仏教とベトナムの国造り

横断幕を掲げて行進する人々や、市街地の路上で焼身自殺を行う僧侶など、1960年代の南ベトナムにおける仏教徒運動は、デモのイメージを通して思い出される事が多い。仏教徒は、ベトナム共和国(RVN)最大の組織的な反体制派集団なのだ。中でも、1963年の「仏教徒危機」は最も有名で、何千人もの仏教徒が街頭に繰り出し、当局の方針に抗議して、代議制を要求した。 また、米国政府の顧問にとり、この危機は、ゴ・ディン・ジェム(Ngô Đình Diệm)による統治不能を示す証拠となった。その結果、ジェムは、CIAが支持した軍事クーデターによって同年暮れに追放された。これまで、歴史家のロバート・トップミラー(Robert Topmiller)や、ジェームス・マカリスター(James McAllister)、エドワード・ミラー(Edward Miller)、ソフィー・クィン=ジャッジ(Sophie Quinn-Judge)らが、仏教徒運動の勢力や影響力について記してきた。 だが、仏教徒運動の歴史的・知的基盤、あるいは、内部の力学や構想に関する研究はほとんど行われていない。 そこで、仏教徒運動の背景となる思想にさらに光を当てるため、この論文では、影響力のある一人の僧侶、ティク・ナット・ハン(Thích Nhất Hạnh /1926-2022)の著作を取り上げる。彼は、非暴力による愛国主義と国造りの一つの手法として、社会参加仏教(socially engaged Buddhism)を提唱した人物だ。ベトナム中・南部での若年期を通じ、ティク・ナット・ハンは、外の世界から隔絶された寺院内での伝統的仏教が、俗世の問題に対処していない事に気が付いた。 内戦中に存在意義を保ち、奉仕を続けるには、仏教界の指導者が社会の苦しみと向き合う必要があった。1950年代末から1960年代半ばにかけ、ティク・ナット・ハンは伝統的な仏教組織の改革を試みたが、これを断念し、代わって、社会改革の担い手である若者に目を向けた。そして、次世代に事態の成り行きを変える力を授けようと、彼は、サイゴンに仏教教育と社会事業のための学校を設立した。これにより、戦争によるのではなく、社会奉仕と、非暴力の和解による国造りが可能となる事を願ったのだ。当時、反体制派の仏教徒は、反政府デモや、反戦デモに関心を抱いていた。その中で、ベトナムの仏教と愛国主義に対する、建設的で長期的なビジョンを備えた青年運動を組織した唯一の僧侶がティク・ナット・ハンだった。 ベトナムの結束した社会参加仏教を説く 社会参加仏教という概念は、20世紀初頭にアジア全土で展開された仏教復興運動の一環として生じた概念だ。ティク・ナット・ハンも、同世代の他の人々と同様に、この復興運動の強い影響を受けた。 彼は、1950年代に社会参加仏教の事を書き始め、制度改革を提唱し、後に、社会奉仕の精神に基づく青年運動を引き起こした。 ティク・ナット・ハンは、仏教組織が戦争で荒廃した自国に奉仕し、平和で独立したベトナムの建設に貢献する事を望んでいた。また、彼は、改革が全国的な仏教徒の協調行動を可能にすると信じ、これを熱心に主導した。この時の彼の希望を捉えたのが会報、Vietnamese Buddhism(ベトナム仏教/Phật Giáo Việt Nam)だ。同誌はベトナム仏教総会(the General Buddhist Association /Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam)の公式会報で、ティク・ナット・ハンは、1956年から1958年にかけ、この会報の編集長を務めていた。なお、仏教総会は1951年に設立され、ベトナム中・南部の6つの仏教団体を統合した組織だ。 ティク・ナット・ハンは、ダー・タオ(Dã Thảo)というペンネームで、編集長の権限によって執筆し、仏教界の指導者が社会のために本気で結束して行動を起こそうとしない様子を批判した。また彼は、自分が必要だと考えた改革を明確に述べた。例えば、ベトナム仏教総会に全仏教団体を喜んで受け入れる事、僧院での教育・計画・服装を地域ごとに統一する事、指導力と資金管理を中央に集中させる事などだ。また、これを執筆する際、彼は公式的な編集長としての慎重な言葉遣いではなく、活動家の言葉で、こう述べた。全ての仏教徒は、「真の調和こそ、現代における最も喫緊の課題であると認めねばならない。仏教は平和のための勢力であり、仏教総会は我らの共同戦線だ」。 […]