Malaysia telah melalui proses demokratisasi yang panjang dengan dua gerakan sosial terbesar selama 20 tahun terakhir—gerakan Reformasi 1998 dan serangkaian demonstrasi yang memperjuangkan pemilu yang bebas dan adil yang disebut BERSIH (2007-2016)—yang memungkinkan Malaysia mengakhiri pemerintahan dengan satu partai tunggal terlama dalam sejarah demokrasi elektoral di dunia, Barisan Nasional (BN, yang dikenal dengan sebutan Parti Perikatan sebelum 1973) melalui Pemilihan Umum ke-14 pada 2018. Perubahan rezim melalui Pemilu ini sebagiannya didukung oleh beberapa faktor umum sebagaimana negara-negara lain yang juga mengalami rezim otoriter kompetitif serupa (Croissant, 2022; Levitsky & Way, 2010). Secara bersamaan, faktor-faktor perubahan sosial, yakni industrialisasi dan urbanisasi, berperan dalam pembentukan kelas menengah dan demokratisasi informasi melalui media sosial, yang juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan politik tersebut. Bahkan, dalam kasus Malaysia, media sosial dikatakan sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya demokratisasi tersebut (Haris Zuan, 2020b, 2020a).

Namun, sejak kekalahan BN pada 2018, kampanye rasial telah menyebar di media sosial, seperti Facebook dan TikTok, mengarah pada mobilisasi demonstrasi besar-besaran di jalanan yang dipimpin oleh kelompok konservatif Melayu-Muslim. Rangkaian kampanye di media sosial ini kemudian diejawantahkan dalam Pemilu ke-15 saat 89% suara populer Melayu-Muslim mendukung Perikatan Nasional (PN), koalisi konservatif sayap kanan yang didominasi oleh Parti Islam se-Malaysia (PAS) dan Parti Pribumi Bersatu (BERSATU). Meski koalisi Pakatan Harapan dan pemimpin Reformasi, Anwar Ibrahim, akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri—setelah 24 tahun berjalannya gerakan Reformasi—media sosial, terutama TikTok yang didominasi oleh kaum muda, dipenuhi dengan video-video yang bermotif rasial.

Hal tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa media sosial, yang semula dikatakan sebagai salah satu instrumen untuk perubahan politik, kini dikaitkan dengan kampanye rasis sayap kanan konservatif yang mengalami kemunduran? Apakah media sosial di Malaysia memiliki efek berbeda pada demografi berbeda, terutama di kalangan kaum muda? Bagaimana kita dapat memahami peran dan keterbatasan media sosial sebagai instrumen perubahan politik di negara yang sedang dalam masa transisi seperti Malaysia?

Media Sosial dan Demokratisasi di Malaysia

Malaysia termasuk salah satu negara dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Asia Tenggara, dengan 89,6% dari 32,98 juta penduduknya memiliki akses ke internet. Mesti diingat bahwa pada 1999, tingkat penetrasi internet hanya 12%, kemudian meningkat menjadi 56% (2008), 66% (2012), dan 81% (2018). Penggunaan media sosial juga meningkat pesat. Menurut beberapa statistik berbeda yang diterbitkan pada 2022, sebanyak 30,25 juta (91,7%) orang Malaysia adalah pengguna aktif media sosial dengan Facebook (88,7%), Instagram (79,3%), dan TikTok (53,8%) sebagai aplikasi media sosial utama mereka. Dalam hal perangkat lunak komunikasi, WhatsApp (93,2%), Telegram (66,3%), dan Facebook Messenger (61,6%) mengungguli platform serupa lainnya.

Selama 20 tahun terakhir, terutama setelah tahun 2008, media sosial di Malaysia dikatakan sebagai salah satu media penting yang memungkinkan terjadinya perubahan politik di Malaysia. Media sosial menjadi benteng bagi kelompok progresif pro-oposisi anti-kemapanan sehingga media arus utama lambat laun kehilangan pengaruhnya sebagai sumber informasi utama di tengah masyarakat Malaysia, terutama di kalangan kaum muda yang menjadi demografi terbesar dari media sosial ini (Azizuddin 2014; Haris Zuan, 2014).

Hal ini disadari oleh partai yang berkuasa, BN, terutama setelah hampir mengalami kekalahan pada Pemilu ke-12 (2008). Karenanya, untuk menghadapi Pemilu berikutnya, Najib Razak yang baru kali pertama memimpin BN dalam Pemilu, memberikan perhatian khusus pada media sosial sampai-sampai menyebut Pemilu ke-13 sebagai pemilu media sosial pertama di Malaysia. Najib Razak aktif di Facebook dan Twitter dengan jutaan pengikut—begitu aktifnya sehingga pada suatu waktu Najib menduduki peringkat ke-15 di antara para pemimpin pemerintahan yang paling banyak diikuti di platform Twitter. Meski ada laporan yang menyebutkan bahwa sekitar 50-70% dari pengikutnya adalah akun palsu (Haris Zuan, 2014).

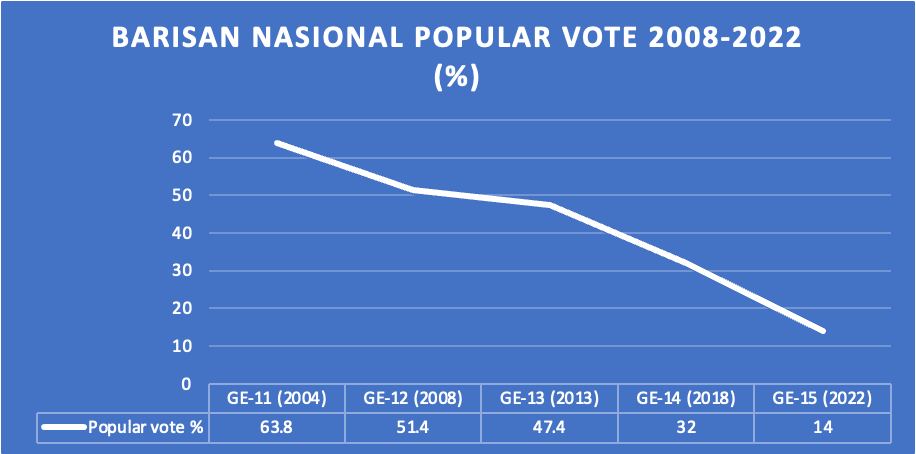

Meski BN pada saat itu menghabiskan jutaan dolar untuk kampanye Pemilu ke-13, investasi besar BN di media sosial gagal dalam perolehan suara. BN bahkan memperoleh hasil yang lebih buruk daripada Pemilu sebelumnya. Berdasarkan tren tersebut, segmen pemilih Melayu yang dikatakan konservatif dan tidak progresif, sejak tahun 2008 secara konsisten menolak komponen utama partai BN, UMNO yang menjadi pusat dalam budaya politik Melayu hingga dianggap sebagai ‘pelindung’ Melayu. Pada Pemilu 2022, Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri yang telah lama dan dua kali menjabat, yang merupakan tokoh hegemonik dalam politik Melayu, tidak hanya kalah dalam Pemilihan terakhir, tetapi juga kehilangan kantung suara utamanya—setelah gagal memperoleh setidaknya 12,5% dari total suara. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan 20 tahun yang lalu.

Kedua, terlepas dari semua propaganda rasis yang muncul, Malaysia menyaksikan transisi pemerintahan yang relatif lancar dan damai. Tidak banyak negara Dunia Ketiga dan Asia Tenggara yang dapat mengklaim hal tersebut. Dan ketiga, ada indikasi yang jelas bahwa wacana publik tentang reformasi kelembagaan yang terkait antikorupsi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sedang berkembang di Malaysia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika PN memusatkan kampanye mereka pada pemerintahan yang bersih dan terlepas dari semua retorika Hudud (hukum Islam di Malaysia), PN tidak menyebutkan kata hudud dalam manifesto mereka.

Perkembangan menarik lainnya dapat diamati saat COVID-19 melanda dunia pada awal 2020. Malaysia, seperti halnya negara-negara lain, juga terkena dampak dari pembatasan sosial saat anggota masyarakat terputus dari pasokan makanan. Sebuah gerakan ad hoc, yang spontan dan dipimpin oleh kaum muda lintas ras dan agama, muncul di media sosial dengan tagar #KitaJagaKita dan #BenderaPutih untuk mengatur berbagai prakarsa bantuan bagi anggota masyarakat yang kesulitan. Melalui kampanye ini, mereka yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi orang lain di media sosial tentang bantuan apa yang mereka butuhkan, dan mereka yang dapat membantu bisa menghubungi orang-orang tersebut. Kampanye ini dengan cepat menjadi viral dan kemudian menjadi platform oposisi yang mengkritik kegagalan pemerintah dalam mengelola pandemi.

Semua kampanye daring yang bersifat ad hoc, spontan, berbasis isu dan peristiwa ini adalah bagian dari ciri gerakan sosial baru. Gerakan ini tidak lagi ditentukan oleh ideologi yang kaku dengan kelas sosial tertentu seperti kelas pekerja atau buruh. Gerakan-gerakan ini menekankan pada hak-hak demokratis dan representasi/identitas sosial/politik yang merupakan inti dari konsep kewarganegaraan aktif (Haris Zuan, 2021). Ini menunjukkan pentingnya media sosial di Malaysia yang memiliki hubungan kritis dengan kekuasaan sehingga memungkinkan media sosial menjadi salah satu instrumen perubahan politik di Malaysia. Kini, secara relatif, demokrasi di Malaysia semakin membaik dibandingkan dengan 20 tahun lalu. Bahkan, Malaysia menduduki peringkat teratas di antara negara-negara di Asia Tenggara dan pada 2021 Malaysia menduduki peringkat keenam di kawasan Asia dan Australasia, serta peringkat ke-39 di dunia.

Lantas, jika situasi demokratisasi di Malaysia semakin membaik, bagaimana menjelaskan laporan media massa dan klaim para politisi yang menggambarkan kebangkitan sentimen etno-nasionalis religius di Malaysia?

Keterbatasan dan tantangan media sosial sebagai instrumen perubahan politik

Secara umum, media sosial berkembang dengan cepat dan menjadi lebih dinamis—berevolusi dari komunikasi berbasis teks sederhana menjadi komunikasi berbagi konten multimedia. Di Malaysia, media sosial, terutama Facebook membantu mengurangi kontrol negara atas informasi sehingga mengarah pada demokratisasi informasi. Namun, munculnya lebih banyak blog mikro seperti Twitter dan sekarang platform berbasis video pendek, TikTok, semakin menantang peran media sosial sebagai media diskusi mendalam yang rasional dan konstruktif, karena sifat media sosial itu sendiri yang mudah berubah-ubah dengan informasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan misinformasi dan disinformasi. Namun, dalam kasus Malaysia, evolusi media sosial itu sendiri bukanlah tantangan utama untuk menjadikannya sebagai instrumen perubahan.

Media sosial hanyalah bagian dari ruang publik dan dalam kasus Malaysia, sulit bagi wacana tandingan untuk berhasil jika hanya bergantung pada media sosial saat ruang publik lainnya didominasi oleh wacana yang lebih dominan. Oleh karenanya, wacana tandingan juga harus dilakukan di ruang publik tatap muka lainnya.

Salah satu contoh terbaik adalah Fahmi Reza, seorang seniman grafis politik ternama yang menjalankan kampanye pendidikan pemilih bagi kaum muda selama kampanye Pemilu ke-15. Kampanye tersebut dimulai di TikTok dan kemudian, meski mendapat banyak interaksi, ia secara konsisten mencoba mengadakan kelas-kelas pendidikan politik di berbagai kampus di seluruh Malaysia, meski dilarang di hampir semua kampus oleh pihak universitas. Bagaimanapun, tidak banyak kelompok progresif yang mampu membawa kampanye mereka keluar dari ruang media sosial (Mohd Izzuddin Ramli & Haris Zuan, 2018). Lebih buruk lagi, ada kecenderungan partai politik untuk menunggangi dan memanfaatkan popularitas kampanye daring. Contohnya, kampanye #KitaJagaKita yang kemudian ditunggangi oleh partai oposisi sebagai platform untuk mengecam pemerintah—tanpa sumbangan yang berarti dalam kampanye tersebut.

Ini berbeda dengan kelompok konservatif sayap kanan yang secara kuat hadir di ruang publik lainnya seperti sekolah, universitas, dan masjid. Di Malaysia, hanya PAS yang memiliki sistem pendidikan politik dan pengkaderan yang paling luas di kalangan pemuda. PAS bukan hanya bergerak sebagai sebuah partai politik, melainkan juga melakukan banyak kegiatan lain seperti berdakwah, menjalankan lembaga pendidikan dari pra-sekolah hingga sekolah menengah, dan kegiatan sukarela. Ini membuat PAS sangat berpengaruh di kalangan pemuda Melayu (Haris Zuan, 2018).

Hubungan yang dibangun oleh PAS lebih dari sekadar politik elektoral dan keterlibatan melalui media sosial tentu saja masih jauh dari cukup untuk mendulang kepercayaan dari para pemilih muda. Maka, saat PAS pada 2015 keluar dari koalisi longgar oposisi saat itu, Pakatan Rakyat, kekosongan di ruang publik tidak dapat diisi dengan cepat. PKR dan DAP telah membuat program khusus, pendidikan politik bagi pemilih muda, tetapi program tersebut terlalu kecil dan terlalu singkat. Bahkan, program tersebut dihentikan oleh PKR dan DAP setelah kemenangan pada Pemilu ke-14. PH dan partai politik berbasis pemuda yang baru didirikan, MUDA (secara harfiah berarti ‘muda’)—yang berhasil menerjemahkan manifesto Pemilu ke-14 mereka untuk menurunkan usia minimum pemilih dari 21 tahun menjadi 18 tahun lewat amandemen Konstitusi 2019—tampak kehilangan cara dalam memobilisasi dukungan kaum muda.

Demografi TikTok di Malaysia sebagian besar adalah Gen Z dan Milenial di bawah usia 24 tahun, yang bukan berasal dari generasi Reformasi 1998 atau generasi BERSIH 2008—dua gerakan sosial yang membentuk memori kolektif—membuat mereka tidak memiliki keterikatan dengan gerakan tersebut, baik dengan Pakatan Rakyat (PR) ataupun dengan Pakatan Harapan (PH). Generasi TikTok ini adalah generasi yang melihat PR/PH sebagai bagian dari mereka yang berkuasa (memerintah dua negara bagian terkaya di Malaysia sejak 2008, sebelum menjadi pemerintah federal pada 2018)—bukan bagian dari gerakan sosial yang mewakili rakyat. Meski hal tersebut membuat mereka kritis terhadap kedua belah pihak, tetapi juga membuat mereka menolak kedua belah pihak.

Selain tantangan dari ‘campur tangan’ pemerintah dan partai politik, otonomi media sosial sebagai instrumen perubahan politik juga menghadapi pengaruh konsumerisme. Tren ini bukanlah hal yang baru dan dapat ditelusuri sejak kemunculan globalisasi akhir 1990-an. Namun, dengan berkembangnya platform lokapasar (e-commerce) yang tertanam dalam media sosial, konsumerisme telah mencapai tingkat baru, terutama di kalangan kaum muda yang cenderung membuat mereka apatis secara politik.

Simpulan

Malaysia dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang stabil dan fungsional yang menjamin kebebasan berekspresi, tetapi diserang habis-habisan oleh kelompok konservatif sayap kanan di media sosial. Karena membatasi media sosial tidak lagi menjadi pilihan bagi pemerintah yang mendukung reformasi struktural, pemerintah harus terus-menerus terlibat dengan masyarakat di dalam dan di luar media sosial secara konstruktif. Masyarakat sipil harus mendukung upaya melawan misinformasi dan disinformasi dengan memberdayakan masyarakat, terutama kaum muda, lewat kemampuan mengelola informasi. Hanya melalui warga negara (dan warganet) yang terdidik, demokrasi dapat berjalan.

Haris Zuan

Institute of Malaysian & International Studies (IKMAS)

National University of Malaysia (UKM)

References

Azizuddin, M. Sani. (2014). The Social Media Election in Malaysia: The 13th General Election in 2013. Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies, 32.

Croissant, A. (2022). Malaysia: Competitive Authoritarianism in a Plural Society. In: Comparative Politics of Southeast Asia. Springer Texts in Political Science and International Relations. Springer, Cham.

Haris Zuan. 2021. The Emergence of a New Social Movement in Malaysia: A Case Study of Malaysian Youth Activism. In: Ibrahim Z., Richards G., King V.T. (eds) Discourses, Agency and Identity in Malaysia. Asia in Transition, vol 13. Springer, Singapore.

Haris Zuan (2020a) ‘Youth in the Politics of Transition in Malaysia’, in Towards a New Malaysia?. NUS Press, pp. 131–148.

Haris Zuan (2020b) Transformasi Sosial dan Politik Belia Menelusuri Perubahan Budaya Politik Belia di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

Haris Zuan (2018) Bersediakah Malaysia turunkan umur mengundi?[ Is Malaysia ready to lower the voting age]. Malaysiakini. https://www.malaysiakini.com/news/443829

Haris Zuan (2014) ‘Pilihan Raya Umum Ke-13: Perubahan Budaya Politik Malaysia Dan Krisis Legitimasi Moral Barisan Nasional [The 13th General Elections: Changes In Malaysian Political Culture And Barisan Nasional’s Crisis Of Moral Legitimacy]’, Kajian Malaysia, 32(2), pp. 149–169.

Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Mohd Izzuddin Ramli & Haris Zuan. 2018. ‘Cartoons and Graphic Arts: Resistance and Dissidence Within and Beyond Electoral Politics’ in James Gomez, Mustafa K. Anuar, and Yuen Beng Lee (eds.) Media and Elections Democratic Transition in Malaysia. SIRD: Petaling Jaya

The Economist Intelligence Unit (2016-2021). Democracy Index. https://www.eiu.com/