凡例: 1)()は、原著者の使用したもので、()内の記述は原著者による説明。

2)〔〕は、翻訳者の使用したもので、〔〕の言葉は、訳文を分かり易くするために翻訳者が追加したもので、原文には存在しない。

1958年の12月、〔つまり、〕ほぼ57年前、約100人のフィリピンの指導的なライター 1〔著述家〕たちが、国際ペンクラブのフィリピン支部によってスポンサー(後援)された会議に参加するためにルソン島北部高地のリゾート(保養地)都市であるバギオへと登って行った。結局のところ、この行事は、全国ライター会議として告知されていたので―ほとんどライター仲間の内輪の集まりではあったのだが、彼自身が著名なバナキュラー 2な〔日常語の/土着固有語での〕詩人であったフィリピン大統領カルロス・P・ガルシア閣下;民族主義者で、スペイン語で書く詩人で劇作家でもあったクラロ・M・レクト上院議員;フィリピン大学の総長ビンセンテ・G・シンコ;そしてアメリカ大使館とイギリス大使館からの少数のコーカサス人たち、といった人々を含む堂々たる来賓の一行も訪れて、話しに加わった。参加者の中には、重要な政治家、実業家、外交官、学者、出版業者、そして、最低一人ずつの聖職者と陸軍の将軍、といった面々もまた含まれていた。

私が言える限りでは、私が5歳になろうとしていた1958年の12月以前のフィリピンでは、この規模のライターの会議は、一度も行われたことがなく―これ以降、一度も開催されたことがないことは確かである。それでは、いったい何が、これらの文学的著名人を山の頂上へと一緒に向かわせることができたのであろうか。それは、ほぼ60年近い歳月の後に、わたしたちを、ここ、アジアのもう一つの都市へ一緒に連れてきた一般的主題とほぼ同じである:〔すなわち〕極めて重要で、逃れがたく、止むにやまれぬ、しかし、厄介でもあり、悩まされてもいる文学と政治の間の挑戦的な関係である。

1958年の会合では、この主題は、会議のテーマの題名、『フィリピン人作家と国民の成長』として課題となっていた。2、3週間前の暇な時間に、私のオフィスの書庫の掃除をしている過程で、私は、この会議の議事録を見る機会があったが、それは、(1959年の第1号)の雑誌、『コメント』〔季刊誌〕の特集号に収められており―私は、胸を打たれた、〔それというのも〕今回の会議に向けての準備をしながら、私の心中には全く別の書き出しがあったのだが、1958年のことを全て再び繰り返しているようで、私が何と取り組んでいるのかを示してくれたからである。(プラトンの2500年の後にとは言わないが)、半世紀以上の後に、文学と政治〔の関係を〕生み出すために文学精神の最良の部分を携えて、私たちフィリピン人作家は、古いものと新しいものと双方の、十分な理由があって消耗させられたままになっている。

小説家と〔政治〕パンフレット〔の〕ライター

1958年の会議の間に表明された見解の典型は、〔以下に引用する〕作家エディルベルト・ティエンポのものであろう:

小説家とパンフレットライターとは、和解できない、異なった二つの範疇に属している。文学は、社会問題に対する解答、それは即座に行動に組み込まれるであろうが、を発見することを、直接に気に病むことはあまりない、ということを私たちは認識しなければならない;さらに、小説家と詩人とは、政治または経済の指導者の代わりとなるための素養を身に付けた存在ではない。彼らの関心は、生活や事件の記録者として行動することではなく、それらに総合を与えること、首尾一貫した秩序をあたえることであり…成功した作家は、自らの時代の偶発的な事件を超越して、サガ〔英雄伝説〕や預言者〔先駆者〕となる…芸術的啓示が彼自身と彼の芸術に対する最終的責任である。

それは、今日では、まあまあ安全で口にするには分別のある言明のように聞こえるが、1958年の時点では、数十年にわたって続いてきた一連の激烈な論争、これは、第二次世界大戦前でさえも二つの党派、すなわち、一方では、詩人ホセ・ガルシア・ビリャの「芸術のための芸術」派と呼ばれたそれ、もう一方では、プロレタリア文学の旗を掲げたサルバドール・P・ロペスら、の両者間で行われていた、論争のただの最新版であった。1930年代のフィリピン人作家は、〔一方では、〕詩的モダニズムにまさに針路を変えようとしていたビリャとその仲間による、〔もう一方では〕フィリピンの革命的で反政府的な文学の長い伝統に立ち返ろうとするロペスの軍勢による、二つの敵対的な立場の間で引き裂かれていた。

『コメント』特集号の編集者の一人であった評論家のエルマー・オルドニェスは、ビリャの最も忠実な同盟者の一人で、内科医で短編作家であったアルトゥーロ・B・ロトールの皮肉を思い出した、なぜなら、彼は、これより早く、次のように書いていたからである:

フィリピン人のあいだで、芸術の中で扱うことに失敗した、現在、広がりを示して国内の注目を集めている出来事への重要な理解を示したものは誰もいない。例えば、中部ルソンの農民と、その生活状況を改善しようとする努力からはほど遠く、そういうわけで、重要な物語は何一つ書かれてはいない。国内の残りの人々がトンドのスラムについて語っているというのに、我が詩人たちは、有頂天でマニラ湾の夕日について詩作している。それで、新聞を一瞥さえしないくせに、散文の韻律と調和について学者ぶって討論している作家たちについてどう考えるべきだろうか。ひとつのフレーズ〔一句〕のために何週間もかけて仕事をするくせに、社会正義とは何かとか、ブラカンのある農民が金持ちの地主の貯えた薪を盗んで捕まったのは何故なのか、を理解しようと試みて5分間を費やこともしない作家について何を言うべきだろうか。

ロトール博士は1988年に死んだのだが、彼は、バギオの会議には出席していなかったので、我々は、ティエンポ博士(ついでだが、彼は、芸術のための芸術は「高潔な真剣さを欠いている」と考えていたのでそちらの方も信じていなかった)の好みについて、彼がどう言っただろうかについて確かなことを知ることはできないが、推測することはできる。なるほど、もし、今日、彼がまだ生きていたならば―〔そして、〕私が、この論考でやろうとしているように、私たちの、社会正義のような問題に対する理解は、土地所有権や儲かる仕事と単純に取り組んでいることよりも遥かに複雑になっていることを、もし彼が理解しなかったならば―彼は、現代のフィリピン文学の多くについて、特に英語で書かれたものについて、同じように辛らつな不満を述べていたであろう。それら〔の伝統的社会問題〕は、確かに主要な問題であり続けてはいるが、しかし、フィリピン人労働者の海外への大規模な輸出やそのフィリピン家族への影響、経済、文化的流行と慣行のグローバル化、社会内部のデジタル的な分裂の成長、といった最近の発展と混じり合う問題となってきている。

1958年から、政治と文学〔の関係について〕の経験と思索において、私たちフィリピン人はどれほど遠くへ来たのであろうか。

もし、最近の政治生活にたいする文学のインパクトが何かあるとすれば、私は、それを回顧し、再検討してみたい―私の暫定的な命題は、伝統的な文学表現形式は経済的・文化的要因によって猛烈に影響が小さくなっているが、非伝統的な表現形式が停滞に活を入れており、表現に富む文学的想像力が引き続き今日のフィリピン社会の重要な政治的な力となっているというものである。

フィリピンにおける政治と文学は、長きにわたり、容易ならざる関係を持ってきているのだが、そこでは、創造的なジャーナリストたちと作家たちは、ほとんど絶え間なく入れ替わっていった植民地支配者、専制者、独裁者、圧制者からの災厄を蒙り続けてきているのである。この国の捻じ曲がった政治史は、1800年代のフランシスコ・バルタザール 3 の反専制的なFlorante at Lauraとホセ・リサールの小説から、1900年代早期の反帝国主義的演劇を〔経て〕、1980年代以降の反マルコス運動に至るまで、フィリピン人著作家たちによる政治的抵抗運動への直接参加が起こる多くの機会を与えてきている。より大きくもっと分かりやすい国民的な政治問題の下には、もちろん、ジェンダー、宗教、地域〔間〕の、さらに―私たちの経験の中で最も重要なのは―階級の政治が潜在しているのである。

しかし、それらについて議論する前に、歴史に若干言及する方が、私の命題の基礎をすえるための、もっと〔良い〕助けになるであろう。

言語の群島

今日のフィリピンは、7000以上の群島に、そのほとんどはローマン・カソリックと、人口規模は小さいが重要なムスリムの少数民族からなる8200万の人々が居住している国である。1946年に独立を達成する以前に、私たちは、1521年にスペインによって、1898年にアメリカによって、1941年には日本によって侵略された。私たちの種族的系統は、主としてマレー系、中国系、スペイン系の血統によって構成されており、相互の間の混交は猛烈に進んでいるが、数多くの、その土地固有の部族も残存している。

1972年から1986年の間に、私たちは戒厳令を布いた独裁者フェルディナンド・マルコスによって支配された。1986年にマルコスが追放されて以降には、3人の民主的に選出された大統領がいるが、経済と政治の深刻な問題は引き続いている。この国の金持ちはとても富裕で、貧困者は本当に貧しく、その数は実に多い。フィリピン人の10人に一人は海外で生活し、働いている。世界の船員の10人のうち三人はフィリピン人である。『アジア・ジャーナル・オンライン』によると、ここマレーシアには50万人にのぼるフィリピン人がおり、そのうち20万人は不法に滞在している。

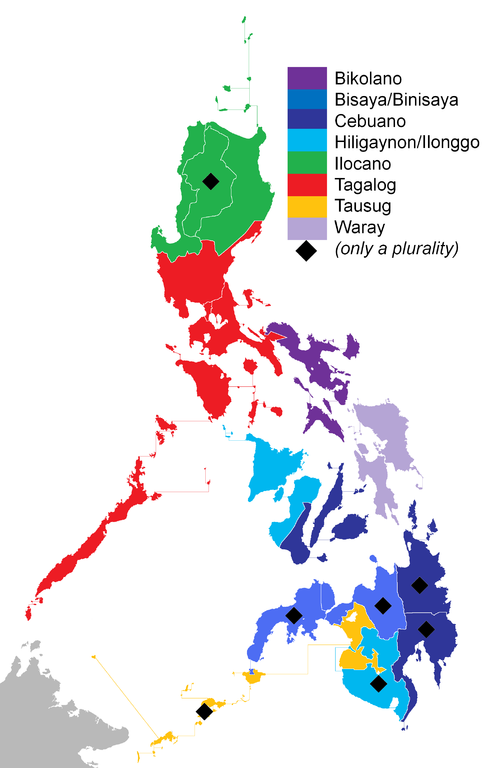

英語とフィリピン語とが、国全体を通じて最も広く使用されているとはいえ、フィリピンには100を越える言語が存在している。スペイン語を使う者はごく少数で、通常は、大変年老いた、たいそうな富裕者である。

私たちの文学は、これらすべての状況を反映している。スペイン人の到来以前〔のフィリピン〕には、豊かな土着語の文学があった。メキシコで行われたような異教の書物の大規模な焚書こそ無かったが、それでも、修道士たちは、キリスト教的、帝国主義的なテーマでの地方叙事詩の書き直しには成功した。そして、私たちはスペイン語で書くこと学び、植民地主義者に反抗するためにそれを用いた。私たちの国民的英雄であるホセ・リサールによって書かれた、私たちの所有する最も著名な小説は、スペイン語で書かれており、反スペイン革命の火の手が上がるのを手助けした;〔しかし〕リサール自身は〔反逆の罪により〕処刑された。

アメリカ人が来た時には、私たちは、水に入ったアヒルのように〔喜んで〕英語を取り入れた。英語は急速にエリートの言語となり、フィリピン人の作家にとっては、アメリカ文学の中に受け入れてもらうことが究極の目標となった。詩と小説は、アメリカの同業者のスタイルとテーマに追随した。もう一つの国民言語であるフィリピン語は、高尚な文学的な達成には値しない、平凡な言葉と見なされていた。

今日、最もあからさまに分かるフィリピンの社会的現実の要素は、グローバリゼーションの侵入と、その正と負と双方の影響を伴った、母国における困難な状況を原因とする、数百万人の同胞の経済的ディアスポラ〔離散〕であり、これもまた、私たちの文学の中に反映している。

受難の詩学

今日、私たちにとって興味深いことは、私たちの政治史と詩の歴史がいかに密接に、しばしばコインの裏表をなしていたかである。私たちの英雄たちは詩人であり、詩人たちは英雄であった。わが国で最初の偉大な詩人であったフランシスコ・バルタザールは、1830年にFlorante at Laura(フロランテとラウラ)と題された長詩を出版したが、これは、架空の国アルバニアを舞台にした専制支配に対する寓話であって、そのなかでは、簒奪者によって死刑を宣告されたキリスト教徒の王子は、ムスリムの戦士によって救出されるのである。1896年のスペインに対する〔独立〕革命は-他の多くの作品の中で、自らの処刑の直前に独房の中で、情熱的な長詩「最後の別れ」を書いた―ホセ・リサールのような特権化された学者から、母国に対する愛についての感動的な詩を書いたプロレタリア革命家であるアンドレス・ボニファシオに至るまでの、文学者たちによって扇動されたのである。これらの詩は暗唱され続け、学校で研究されている。

アメリカ占領下では、政治演劇―これもまた韻文と歌謡で行われた―は、抵抗の主要な表現形式となった。私たちの英語での文学は、おおいに個人的で内観的であったが、1960年代と1970年代の政治動乱の時期には、英語での伝統的な詩人たちが、T・S・エリオットをホーチミンや毛沢東と関係する類の詩学と取り替えるのを目撃した。私たちの最良の詩人であったエマニュエル・ラカバ 4は、共産ゲリラに参加して、1976年の戦闘で殺された;もう一人、英文学専攻で詩人であったホセ=マリア・シソンは、共産党を再建して、オランダでの亡命生活からそれを指導している。1983年には、何人かのフィリピン人の詩人たちは、マルコスに批判的な詩の本を出版したことのために政府での職を追われた。

1880年代のバルセロナにおける、ホセ・リサールと彼の亡命者仲間たちによる〔第一次プロパガンダ運動の〕衣鉢を継ぐ、第二次プロパガンダ運動と呼んだ運動の前衛として自認していた、1970年代に若手の作家であった私の世代にとって、詩人であったエマニュエル・ラカバは、―私たちが熱烈に支持した理想である―革命家としての作家の使徒であった。彼の兄のホセ(彼自身が私たちのなかの最も才能ある重要な詩人の一人である)は、エマニュエルは、ランボー、マリファナ、そしてその他の幻覚剤に夢中になった60年代のヒッピーのプロトタイプの一人であった、と回想する。「彼の初期の詩は、並外れて複雑で、暗示的で、難解で、不明瞭であった;結局、私たちは、客体的な相関語句に関する韻文と七つのレベルの多義性を育んだのである。彼が(新人民軍に参加した)ミンダナオで書かれた英語とタガログ語の詩には、自らの古いスタイルに背を向けようという彼の企てによって作り出された緊張を感じ取ることが出来るが、〔その時、彼は、〕卓越した簡明さ、直接さ、そして明晰さのために努力していたのである」とホセ・ラカバは注釈している。おそらく、彼の詩よりも、エマニュエル・ラカバの無残な死〔に方〕―山岳地帯で捕えられた後に、密告者の一人によって口から銃で撃たれた―が、彼をフィリピン人の作家‐英雄のパンテオン〔万神殿〕に安置することになったのである。

自主的に亡命した共産党の指導者であるシソンは、崇拝されており、彼が西ヨーロッパで生き延び、比較的良い暮らしをしていることについての何の手助けになっていないとしても、彼自身が詩人であり、SEAWRITEの受賞者 5であることによって、その地位は、おそらく高くそびえ立っている。しかし、シソンの個人的な選択や美的感覚についてはどんなことでも言えるかもしれないが、彼の1968年の詩である「ゲリラは詩のごとく」は、政府の転覆を洗練された芸術に高め、詩とすること、その見返りに、長きにわたる形式主義への屈従の時代に、瀕死の淵で自由のために血を流すことを同時に行ったことで、その世代の若手の作家たちの間に深遠な影響を及ぼしたのだが、それは以下の抜粋が示している:

ゲリラは詩のごとく

葉のそよぎに敏感に

小枝が折れる

川のせせらぎ

発砲の香り

そして出発の灰

ゲリラは詩のごとく

彼は木々に溶け込み

茂みと岩陰へ

曖昧に、しかし明晰に

行動の法則に精通して

無数のイメージを操る者として

今日、マルクス主義体制の衰退とマルコスの没落と〔にもかかわらず〕、フィリピンの詩歌は、もっと個人的な要素と共にではあるが、いまだに鋭く政治的であり続けている。私たちは、フィリピン人労働者と海外移民の孤独と困難について、アメリカとの愛憎関係について、セクシャリティとジェンダーについて、周縁化されたコミュニティについて、ますます均質化されつつある世界でアイデンティティを持ち続けることについて、書いている。

これらは全て、私たちのほとんどがそれについて書く、同じ主題であるが、フィリピン人にとって特殊に見えるのは、救済に不可欠のものとしての、私たちのローマン・カソリックの受難と犠牲の観念である。一つの観念の中では、私たちのヒーローは、自らの十字架を背負い、それに耐えることのできる者―本当は、ひどい苦痛を招く者、である。十字架に磔にされたキリストとmater dolorosa(嘆き悲しむ母)は、私たちの文学と芸術の中の、聖別された人物表象である。

ここに翻訳され、読まれている詩がある:

ある人が、自分自身で、

傷つくことに屈従する時、

最も鋭い痛みがやってくる;

人が望んでいない時は、

一番小さな引っかき傷でさえ

うずく

興味深いことは、この詩は(批評家E・サン・フアン・ジュニアによって引用されているのだが)スペイン人の到来以前に書かれていることであり、苦痛に立ち向かうことをいとわない、ある土着の性向か、あるいは最低でも意識の高さを示唆していることである。

リサールの翻訳者であるレオン・マリア・ゲレロは、私たちのローマン・カソリックのコンテキストを「犠牲のさらに大きな終焉に向けてそれらが没頭している限りにおいてだけではあるが、フィリピン人は、失敗を気に病まないか、もしくは、悲劇だとは捉えない」と観察していた。彼は、「我が民族の罪をあがなう悲劇的《失敗》によってその使命が果たされたキリストのような犠牲者に対する最高の敬意と最大級の愛情を我々は蓄えている」と書き記している。ホセ・リサール、アンドレス・ボニファシオ、加えてさらに近年のニノイ・アキノは、三人のそんなキリスト的人物たちで、彼らの死後に国民は一致団結して抑圧者を倒したのである。

それ故、私たちの文学と詩は、集団的、個人的の双方の感覚で自由と救済のための受難の表現である。実は、詩を書くことそれ自体が、詩的な苦しみを賛美してさえいるように、既に、苦痛を鎮める自由への行動なのである。

道徳的・物質的危機

マニラ発の政治的ニュースから皆さんが良くご存知の通り、今日、私たちは、私たちの物質的状態には役立たない、指導者の深刻な道徳的な危機から、もう一度、大いに災厄を蒙っている。我が大統領、グロリア・マカパガル‐アロヨは、選挙違反〔疑惑のスキャンダル〕に手を焼き、彼女を支持する勢力と同盟者を再結集し、時間稼ぎのための基礎を回復しない限り、無理強いされた辞任か、別の民衆蜂起か、弾劾か、を通じた追放の瀬戸際に立っている。大統領への信頼は常に低く、経済的危機は引き続いているが、来年は、フィリピンにとって政治的興奮の年になることが約束されている。私たちの、最も基本的で、最も戦略的な問題は、広汎な貧困と不正義であり、互いが互いを産み、育てる関係にある。私たちの緊急の挑戦は、国民自身を救済するために、分解した国民を団結させるために私たちに衝撃を与えるであろう指導者を見出すことである。私たちはもう一人の救世主を深刻に必要としているように見えるが、まだ、誰も現れて来ておらず、それがアロヨ大統領をその地位に留めているのである。

この全てにおいて、創作文芸ではなく、ジャーナリズムが政治参加の先鋒を務めている。アジアで最も自由な―人によっては奔放と言うかもしれない―報道機関を持っていることを、私たちは誇りに思うが、それは、豊かな相違によって公開の討論の源泉となっているのである。過去数年にわたって、フィリピン人ジャーナリストは、その大胆さの代価を支払ってきている。ニューヨークに本拠を置くジャーナリスト保護委員会によると―イラクやコロンビア、バングラディシュよりもさらに―フィリピンは、ジャーナリストが「世界で最も殺害されている」国で、2000年以降、18人のジャーナリストが、彼らの仕事の故に殺害されているのである。

フィリピンのいかなる小説家、詩人、劇作家、あるいは随筆家も、正当な理由によってこの奇怪な相違の〔ゲームの〕中には参加していない。私たちが所有していると考えている全ての文学的才能にとって、創作文学者にとってフィリピンの政治はどうでもいいことであると議論できるであろう―以前に大いにそうであったのとは確かに違って―その理由は、おおげさに聞こえるかもしれないが、〔そんなことを取り扱っても〕誰も本を買わず、誰も読まず、私たちが何をしているのか誰も分からないからである。この会議のサブタイトルに事寄せて言うと、私たちにはたくさんの知識があるが、もし仮にそれが存在するとしても、ごく僅かの影響力しかないのである。

約95%の識字率がある人口8,000万以上の国で、〔既に評価の〕確立した著者による新しい小説や物語の本の初版が、1000部以上売れないというのは、悲しい事実である―それだけ売れるためにはほぼ1年がかかり、著者は、最大でも約50,000ペソ(約3,300マレーシア・リンギット)を数年にわたる仕事の対価として手にいれるだけである。フィリピンには、職業化した小説家や詩人といったものは存在しないのだが、それが価値ある作家が政府や産業によって脇道にそれて吸収されてしまうことを容易にしているのである。

フィリピンの文学の政治的な刃がなまくらなのは、臆病や検閲によってではなく、純粋な論理や市場からの影響力によっているということは皮肉なことである。多くのフィリピン人が本を買わない、最も簡単で、最も明白な理由は、ペーパーバック版の本の平均価格が、法律で定められた最低賃金よりも高いということによる。ジョン・グリシャムは、私たちが自分たちの主要な市場であると期待している中産階級の読者の間でさえ、私たちは、打ち捨てられるペソと同じ形で〔英米の文学作品と〕のやっかいな競争にさらされている、と言っている。

しかし、私たち作家自身が、民衆の言説〔ディスコース〕の主流から距離を取っていることが部分的には非難されるであろう。政治は民衆の領域でなかったならば、何にもならないし、私たちの多くが英語で書いているという事実は既に、このメカニズムから距離を置くことになっている。多言語社会であるフィリピンでは、言語の問題は常に重い政治的難問であり続けてきており、そこでは、1935年に新しいフィリピンの国民言語の基礎として、タガログ語が選ばれたことに、多くの地方主義者がいまだに憤慨しており、英語がリンガ・フランカ〔共通語〕と、エリートの言語としてだけでなく、急速に発展しつつあるグローバルなコール・センター産業への経済的なチケットとしてその重要性を再び獲得しつつあるのである。

この国固有の経験の創造的表現の手段としての英語の不適切さについては、(ジェミオ・アバドの引用によると)1975に、詩人で批評家であったエマヌエル・トーレスによって提起されている:

英語で詩を書くことは…バナキュラー言語で書いた方がより良く表現される―実は、ほとんどの場合、固有の言語によってのみ表現されうる―国民生活の数多くの局面における特定の主題、テーマ、アイデア、価値、そして思考様式と感覚から自分自身を排除することであるということは、完全には意識化されていないかもしれない。

これに対し、(彼自身が詩人で批評家である)アバドは、激しく反対し、次のように主張している:

もし、何か表現される必要があるのならば―しなければならない、なぜならば、それは、一つの考えの胞子や花弁のかけらではなく、あるいは失われた感覚でもない、何か重大なものだからである―その時、それが、本来のものであろうと、外部から受け入れたものであろうと、人は言語と格闘しなければならない、そうすれば、言語の本質的な暗闇の中で言葉が光輝くであろう。そうしなければ、固有の言語は、その言葉の本来の意味からして、主人の家に生を受けた奴隷と同じ境涯にとどまることを強いられるからである。

私たちポストコロニアルな世界に生活している者たちは、時代と堅く結び付き、それと格闘しているのだ、ということは言い古された議論である。しかし、お馴染みの長ったらしいお話しを手短にすると、たとえ、アバド博士の、この国固有の私たちの経験の微妙なニュアンスを伝達する英語の能力についての主張が正しかったとしても、英語でのいかなる種類の著述も―全ての創作叙述を除いても―大変限られた数のフィリピン人へと届くだけであるという事実は残るのである。もし、政治の中で、対抗的に生産的でなかったならば、詩にとっては素晴らしいことであろうと、絶対的に役立たずとなるのである。

政治は、一握りの者たちが大多数の者たちを支配している場所では、もちろん数のゲーム以上のものである。歴史的に、フィリピンの政治的変化は、1896年の反スペイン革命から、1970年代から1980年代の反マルコス闘争、1986年と2001年のエドサ反乱に至るまで、中産階級によって率いられた。それ故、実は、英語はフィリピンにおける改革と反乱の言語であると議論する者もいるかも知れない。しかし、この同じ英語を操る中産階級-私たちの潜在的な読者―が、フィリピンにおける新植民地主義の最も強力な橋頭堡である。彼らは、ハリウッド、ヒップホップ、ハリー・ポッターに盲目的に夢中になっており、ローカルなものをグローバルなものへと売り渡すことに敏く、日和見主義的態度を取り、自分たちのバンガローが社会的な火山の斜面の上に建てられていることには、全く無関心である。私が母国でいつも言うように、〔書店の〕書架の上のライバルは、〔自国の作家〕同士ではなく、トム・クランシー、ダニエル・スティール、ジョン・グリスハム、そして、もちろん、J. K. ローリングなのである。

私は、誓って言うが、私たちがこれらの著者を支援することをやめるべきだと言っているのではない。むしろ、私たちが読者と事の成り行きに興味を持ってもらいたいならば、私たちフィリピンの作家たちは、これまで手を差し伸べることを怠ったり、そうすることを軽蔑したりしてきた、手付かずのまま残されている、広大な民衆の想像力の片隅を訪れ、それを再検討するべきなのである。

最近の講演である「我々の革命的伝統」の中で、(皮肉なことにバギオの会議に最も若い参加者の一人として偶然参加していた)随筆家で時には政府の要人でもあるアドリアン・クリストバルは、次のように述べている:

英語は敵ではない、それは共通言語の不在を示している。我々は、知識人として―作家であろうと、ジャーナリスト、雄弁家、政治家であろうとにかかわらず―不正義な社会秩序に反対し、出来る限り声高にそれを非難する―しかし、我々が多数者を革命へと動かすことができるかどうかは、疑わしい。我々は、外国語を話しているがゆえに、彼らの精神と心に触れることができない、なぜなら、我々のあらゆる異議申し立てにもかかわらず、自分たちの享受した異国風の教育によって、我々もまたエリートであるからだ。我々は権威を手に入れ、栄達さえも成し遂げるが、しかし、多数者の心と精神に到達することができないので、いまだにそれらに触れることができずにいる。フィリピン人の心にたどり着くためには、その言語を発見する必要がある。

SMSによる死

実は、言語のみにとどまらず、創作表現の手段と様式もまた、私たちは、探さなければならない。わが国の政治の、ほとんど常態化した騒乱の中にあって、新しい形式の抵抗文学が興隆していることは、驚くには当たらない―主として、SMSもしくは携帯電話による《テキスト》メッセージが、フィリピンではもっとポピュラーに知られている。産業レポートによると、《フィリピンでは、毎日、最低200000000〔2億〕のテキスト、あるいはSMSメッセージが送られており―それは、フィリピン人一人当たり2個以上で、この国に世界のSMSの首都の地位の名声を与えている》。

これらのテキスト・メッセージの過激な流通性と累加的な力が、人々の洪水を街頭へと連れ出し、2001年のジョセフ・エストラダ大統領の追放を手助けしたのである。野党の選んだ武器は、《エラップ》ジョークの形をとった面白おかしい嘲笑であった―《エラップ》は、ジョセフ・エストラダ大統領のニックネームとなっていた―それは、光の速さで駆け巡り、公衆(もっと正確には中産階級)を団結させ、ひどい汚職にまみれた、役立たずとしての指導者への理解を流通させ、それ故、支持を続けるに値しないと〔思わせた〕。最も良く知られていたのは、真偽のほどは分からないが、噂として広まっていた、彼の愚かな行為に焦点を当てたものである:

Q:どうしてエラップはオレンジジュースのビンを見つめてるんだ?

A:そこにconcentrate(集中)って書いてあるからさ。

Q:なんでエラップは911番の番号をダイアルできないんだ?

A:奴は電話機の上に「11」っていう番号がみつけられないんだってさ。

他のものは、彼の伝説化している性欲への耽溺をからかったものである。

フィリピン航空のパイロットは、着陸の前にエラップにこう言う:「大統領閣下、我々は、降下を始めました。どうかズボンのチャックを閉めて、Weng〔を直立させて〕〔彼女〕を元の位置につかせてください!」(これは、フィリピン航空の客室乗務員の一人が大統領の愛人の一人であるという噂を指している)。 6

どこか別の場所では、このような無礼を働いた一般市民は、投獄されるか射殺されるであろうが、フィリピンでは、そんなことにはならない。数が多すぎて、これを押さえようとすることは、無駄な結果に終わっただろう。熱狂の頂点では、一億以上のテキスト・メッセージが、国内を飛びかっただろうが、そのほとんどは、武器となるべき別の電話呼び出しを生んだり、エストラダ大統領をさらにもう一段階貶める別のジョークを運んだりしていた。これらのテキスト・メッセージとジョークは、人気歌謡曲のもじりによって補強され、CD として売られたが、生産が注文に追いつかなかった。テクノロジーがエストラダを追い出したというのは言い過ぎであろう―ここでは、毛沢東主席の金言、《モノではなく、人民が》違いを作っているという言葉が、引用するに値するであろう―しかし、「エドサⅡ」もしくは「ピープル・パワーⅡ」と私たちが呼ぶものは、デジタルな潤滑油なしには、円滑にことが運ばなかったことは確かである。

現在のアロヨ大統領の場合、彼女の信頼性と大統領としての指導力は、皮肉な事に、もう一つのテクノロジー的鬼子によって低下しているとはいえ、状況は少々異なっている―アロヨ大統領の場合は、彼女が行ったと疑われている、彼女が勝利するのに必要なだけの票を配分すると約束した中央選挙管理委員との会話の盗聴された記録が、CDと複写されたPDFというデジタル化されたコピーの形で流通し、非難されている。これらのいわゆる「ハロー、ガルシー」テープは、(「ガルシー」とは、疑惑を持たれている中央選挙管理委員であるビルヒリオ・ガルセリャーノのことである)燎原の火のようにインターネットに広がり、数え切れないもじりの対象となった:しばらくの間、ウエッブサイトは、新しい「ハロー、ガルシー」の呼び出し音を提供していたが、注文の多さによって潰れてしまった。GMA(Gloria Macapagal-Arroyoアロヨ大統領のこと)ジョークの洪水は、―エラップ・ジョークのように―携帯電話のネットワークで嵐のように渦巻いていた(その中には、「クリントンの失敗は、おちんちんのおしゃぶりだったが、GMAはガルシーとのおしゃべりだ」というものもある)。

民衆のユーモアの他の実例のように、これらの短い、自然発火的な、そしてしばしば想像力豊かな喜劇的な爆発は、直接的な対決でもなければ暴力的でもないが、個々の市民に力を与え、政治権力に参加することを可能とし、しかし、評判をすり減らし、したたり落ちる水のしずくが石をうがつような累加的なインパクトがある、新しい形の民衆文芸であると、私は言いたい。専制君主は、いかなる小説や、英雄叙事詩や、三幕仕立ての〔本格〕演劇よりも、テキスト・ジョークや、ホットメールやヤフーのアドレスに送りつけられる数十のメッセージや、テレビで流れる風刺的なコメディ寸劇をより恐れるべきである。(これは、マーティン・エスリンの今日の支配的なドラマの形式は、古典演劇の全ての要素を含みながら、コンパクトで注目せざるをえない方法で配信されている15秒間のテレビコマーシャルであるという主張を私たちに思い起こさせる)。

ガルシー・スキャンダルの議会証言の過程で出てきた興味深い副産物の一つは、オリジナリティと真正性の問題である:このデジタル化された時代に、デジタル版のコピー自身が、実際、新しい受け入れ可能なオリジナルなものなのであろうか?誰がテープの著者で、誰がその信頼性を保障できるのか?その中の登場人物とその行動は、追及の主題なのだろうか?テープの頒布や、それを聞くことは犯罪を構成するのであろうか?そして、もちろん、テープとその内容は、信頼できる第三者によって喧騒の間中、その真正性が問われ続けた。事実は何か、何がフィクションなのか?

これらは、極めて政治的問題ではあったが、私にとっては、著作者を巻き込む、テキスト分析と解釈、出版と著作権さえも含みこむ、著しく文学的な問題でもあった。テープが巻き起こした反応にも、この問題と検討が当てはまるのである。

アロヨ大統領にとって運が良かったことは、閣僚10人の抗議の辞任にもかかわらず、力のある同盟者の斡旋によって時間を稼ぐことが可能であったことである。その中には、カソリック教会の内部の保守派が含まれていた。野党指導者の隊列から口当たりのよいオルタナティブが生まれてこないという失敗もあった。双方が二度にわたる民衆蜂起から学習して、熱情は薄らぎ、疲労が定着した。古い戦略と戦術は機能していない。ほとんどの兆候は、明確な結果をもたらす路上での小さな戦闘がもう一度起きることよりも、むしろ、痛ましい、引き伸ばされた戦争の方へ向かっている。たぶん、それは、翌日のための素早い指示を行う新聞編集者に批判的な見方をする、時間がかかる小説家の躊躇に賛意を表する私たちには良いかも知れない。これらのジョークと、それらを生み出した皮肉なユーモアの深い源泉は、いまだ書かれざる偉大なるフィリピンの喜劇小説の中に、もっと永久不変〔の場所〕を得る必要がある。

私は、民衆の日々の現実から遠くへだたった、私たちの文学風土の奇妙な特徴についてしばしば注意を喚起してきた。それは、私たちの文学の多くが、決定的にユーモアを欠いていることである。私たちは、よく笑い、微笑む民族である。私たちは、最悪の時でも、最も危険な瞬間でも、それに対する神経質な反応として、また、〔それを〕扱うメカニズムとして、笑う。私たちには、ドルフィーのような偉大なコメディアンがいる。劣等生、トリックスター、心優しい詐欺師で、何があろうとその機知によってサバイバルする登場人物である―ファン・タマッドのようなコミック・ヒーローも持っている。しかし、私たちが小説を書くとなると、私たちは、互いに秘密を打ち明け合う代わりに、聖職者に解告をしているか、教会の説教壇から説教をしている神父のようである。私たちの言葉は、突然に鈍感な荘厳さを求める。高潔な真剣さは、ホセ・リサールのいまだに不朽の、しかし、いまだに彼の後継者たちをほとんど麻痺させている遺産である。

数年前、私は、イギリスで客員研究員であった。その時期、私は、海外にいる数百万の移民労働者の苦境についての陰気なコミック小説となるべきプランを書き上げることを任務として自らに課した。私は、自分が上手にスタートしていると思った。だが、陰気さと残忍さとが、ゆっくりと、しかし確実に、私の態度を蝕んでいることに気づいた時にそれを止めた。しかし、私は―私たちが既に知っている悲しみに関わり合って詳細に論じる代わりに―新鮮な喜劇的な洞察にいまだに満足している。それが、私たちの文学の再活性化の鍵である。悲劇的な受難ではなく、喜劇的な受容が、フィリピンの文学と政治の間の最良の絆となるであろう。

フィリピン大学英語・英文学・比較文学科

第4回東南アジア文学国際セミナー(2005年11月29~30日、於クアラルンプール)での講演

Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 8-9 (March 2007). Culture and Literature

Notes:

- ここでのライター(writer)には、小説家も詩人も劇作家も評論家も含まれているようで、日本語にはこれを包括する正式語が無い。そのため、ここでは原文の「ライター」のままにした。 ↩

- 故ガルシア元大統領は「ボホールの詩人」と呼ばれ、1960年に発表した“Dalagang Pilipinhon(フィリピンの乙女)”はセブアノ語文学で有名な詩の一つである。フィリピン文学の中では、タガログ語を含むフィリピンの言語を使用して文学活動を行う時、一般にバナキュラーと呼ぶ。したがって、ここでのバナキュラーは具体的にはセブアノ語のことを指す。 ↩

- 原文にあるBalagutasは俗称。 ↩

- 原著者は、個人名をEmanと表記しているが、これはエマニュエルの愛称であると思われる(高野邦夫氏のご教示による)。 ↩

- 1986年にSoutheast Asia Writers Awardを受賞。なお、原著者は、シソンの個人名をJose Ma.と表記しているが、これはJose Mariaのことである。一般には、愛称としてJoMa(ジョマ)・シソンとも呼ばれている。 ↩

- 着陸態勢に入るときのアナウンスにある「シートベルトを締めてイスを元の位置にお戻しください」(Please fasten your seatbelt and return your seatback to the upright position.) をもじったジョークと思われる。ただし、このジョークに使われている単語には、それぞれ、多義的な意味があり、別の意味のジョークにも取れる。 ↩