Kekerasan dan religiusitas selalu dekat dengan citra simbolik orang Madura. Padahal dua kosa kata itu secara teoritis memiliki kandungan makna yang berbeda bahkan saling berseberangan satu sama lain. Orang yang religius selalu membawa sikap hidup asketis dan jauh dari berbagai anasir dan tindakan kekerasan. Sebaliknya, seseorang yang dalam sisi kehidupannya akrab dengan dunia kekerasan akan jauh dengan sikap hidup asketis. Namun realitas sosial selalu saja menghadirkan kompleksitas masalah yang tidak selalu merujuk pada normatifitas teori yang bersifat literal. Kekerasan dan religiusitas dalam konteks kebudayaan tidaklah hadir dalam ruang hampa. Eksistensinya selalu beririsan dengan relasi kuasa dan kepentingan antar aktor di dalam struktur sosial masyarakat (Foucault; 2002).

Kekerasan dan religiusitas keduanya merupakan anak kandung kebudayaan manusia. Bila melihat konteks dan motif, kekerasan selalu memiliki banyak ragam. Misalnya, tradisi carok di dalam masyarakat Madura sebagai upaya penyelesaian konflik dengan kekerasan. Apakah dengan melukai seseorang dengan luka berat sampai pada bentuk pembunuhan sangat terkait erat dengan hasrat dan rasa menjaga kehormatan dan harga diri. Orang Madura akan melakukan carok bila harga diri dan kehormatannya merasa terusik, diganggu atau dilukai. Rasa terusik bila itu berkembang pada perasaan malu, atau dalam bahasa Maduranya maloh atau todus akan bermuara pada tindakan carok. Bahasa Madura yang popular menegaskan dalam konteks ini adalah ‘ango’an pote tolang etembang pote matah’, artinya lebih baik putih tulang dibandingkan putih mata. ‘Hidup itu tidak ada maknanya kalau kehilangan harga diri’.

Rasa kultural yang menimbulkan rasa maloh dapat menimbulkan tindakan kekerasan atau carok di dalam pengalaman orang Madura berkaitan dengan kasus-kasus berikut ini; 1) gangguan atas istri. Orang Madura akan mudah terpancing dan melakukan pembelaan dalam bentuk carok kalau istrinya diganggu. Begitu juga dengan adanya sikap cemburu, kalau kemudian terjadi perselingkuhan sang istri dengan orang lain. Lelaki yang berselingkuh dengan istri orang itulah yang akan menjadi sasaran dari sang suami. 2) balas dendam. Upaya melakukan pembalasan bila terdapat diantara salah satu anggota keluaraga yang terbunuh. 3) mempertahankan martabat dan 4) mempertahankan harta warisan. (Wiyata, 2002; 89-159). Jadi dalam peristiwa carok motif dan sasarannya sangat jelas, yakni individu yang sedang saling berselisih paham yang sulit didamaikan karena sudah menyangkut harga diri yang terluka.

Orang Madura yang melakukan tindakan kekerasan, dalam bentuk carok untuk membela harga diri dan kehormatan, baik kerena dipicu oleh kasus-kasus di atas atau yang sejenisnya akan dinilai, dan dipandang memiliki keberanian sebagai seorang blater. Orang Madura yang mengambil jalan ‘toleran’, bukan tindakan carok ketika dihadapkan dengan kasus-kasus pembelaan harga diri seperti di atas akan dipandang oleh masyarakat Madura sebagai orang atau keluarga yang tidak memiliki jiwa keblateran. Banyak kasus menunjukkan di dalam masyarakat, yakni seseorang yang sebelumnya dipandang bukan sebagai golongan blater, disebut sebagai blater oleh warga lainnya karena berani melakukan carok. Apalagi menang dalam adu kekerasan carok itu. Jadi penyebutan masyarakat atas sosok blater dalam hal ini sangat erat kaitanya dengan keberanian melakukan carok dalam menghadapi konflik dan permasalahan di dalam lingkungan masyarakat. Di sini carok dijadikan sebagai arena legitimasi untuk mengukuhkan status sosial seseorang sebagai seorang blater. Jadi identitas keblateran dapat merujuk pada sifat pemberani, angkuh dan punya nyali menempuh jalur kekerasan dalam penyelesaian konflik harga diri. Meskipun carok bukanlah satu-satunya arena untuk melegitimasi status seseorang menjadi blater. Masih banyak arena sosial lainnya yang membentuk dan memproses seseorang menjadi blater. Misalnya, kedekatan seseorang dengan tradisi kerapan sapi, sabung ayam, jaringan kriminalitas dan remoh blater. Begitulah antara lain reproduksi kultural blater di masa kini. Dinamika yang berlangsung menciptakan kultur dan komunitas tersendiri di dalam masyarakat Madura. Tak heran bila seseorang sudah memiliki identitas dan status sosial sebagai seorang blater eksistensinya memiliki posisi sosial tertentu di dalam masyarakat Madura. Sosok blater selalu disegani dan dihormati secara sosial. Sangat jarang sekali ditemukan seseorang yang sudah dikategorikan sebagai blater dipandang rendah secara sosial.

Dari sudut pandang sosial, blater dapat muncul dari strata dan kelompok sosial manapun di dalam masyarakat Madura. Apakah itu di dalam lingkungan dengan latar belakang sosial keagamaan yang ketat (baca: santri), atau lingkungan sosial blater. Tak jarang ditemukan pula, seseorang yang sebelumnya pernah menjadi santri di pondok pesantren dalam perjalanan hidupnya berubah menjadi seorang blater. Blater yang memiliki latar belakang santri, umumnya pandai mengaji dan membaca kitab kuning. Bagi masyarakat Madura sendiri bukanlah sesuatu yang aneh bila seorang blater pandai mengaji dan membaca kitab kuning karena dalam tradisi masyarakat Madura, pendidikan agama diajarkan secara kuat melalui langgar (musolla), surau, masjid dan lembaga pesantren yang bertebaran di hampir setiap kampung dan desa. Konteks ini pula yang membuat blater dengan latar belakang santri memiliki jaringan kultural dan tradisi menghormati sosok kiai.

Peran agama (islam) begitu sentral dalam dinamika kehidupan masyarakat Madura. Berbagai ritus sosial selalu dikaitkan dengan spirit keagamaan dengan kiai sebagai aktor utama. Dinamika sosial ini membuat agama memiliki akar dalam struktur sosial dan kultural masyarakat sehingga mengalami proses penyatuan identitas. Dalam proses inilah agama islam menjadi bagian dari martabat dan harga diri orang Madura. Ketika agama sudah menjadi bagian dari harga diri dan martabat itulah maka adanya gangguan atau sesuatu yang berbau melecehkan agama, disepandankan dengan melecehkan harga diri dan identitas kemaduraan. Dengan demikian, adanya gangguan atau pelecehan atas nama agama dapat menimbulkan resistensi. Proses kultural ini dipersepsikan sebagai bentuk dari religiusitas kemaduraan.

Dinamika kultur kekerasan dan religiusitas di dalam masyarakat Madura sama-sama memiliki aktor utama, yakni blater dan kiai. Keduanya dapat dipandang sebagai rezim kembar yang memiliki kekuatan dalam mereproduksi wacana, kultur, tradisi dan jejaring kuasa di tengah masyarakat. Blater dengan legitimasinya sebagai pengendali dan pengelola mesin-mesin kekerasan kerapkali menghegemoni masyarakat. Banyak media dan ritus sosial blater untuk menghegemoni masyarakat, seperti kebiasaan remoh, sabung ayam, media pencak silat, kerapan sapi dan ritus kekerasan dan kriminalitas lainnya. Media sosial ini membentuk subkultur sendiri dalam masyarakat Madura. Begitu pula dengan kiai, dengan kapasitas dan kemampuannya dalam menafsirkan wacana agama mampu menghegemoni struktur terdalam di ruang batin, pikiran dan perilaku masyarakat. Media-media keagamaan yang bertebaran di Madura dengan sendirinya membuat kiai semakin signifikan dalam dinamika masyarakat Madura. Kedua aktor ini dalam praktek sosialnya, terkadang saling berseberangan paham dan visi. Namun dalam konteks tertentu tak jarang pula saling menjalin relasi kultural, ekonomi dan politik kuasa. (Rozaki;2004). Dalam konteks inilah citra simbolik kekerasan dan religiusitas saling berkelindan dan berdialektika dalam ruang-ruang sosial masyarakat Madura.

Melacak Historisitas Blater

Historisitas atau fenomena sejarah keblateran dalam banyak hal seringkali merujuk pada sosok jagoan sebagai orang kuat di masyarakat pedesaan. Tak heran bila konstruksi tentang keblateran sangat terkait pula dengan konstruksi jagoanisme di dalam masyarakat. Blater adalah sosok orang kuat di Madura, baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal, pencak silat atau ilmu bela diri. Seorang jago/blater dapat dengan mudah mengumpulkan pengikut, anak buah dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun besaran jumlah pengikutnya sangat tergantung atas kedigdayaan ilmu (kekerasan) yang dikuasainya. Sosok jago atau blater yang sudah malang melintang di dunia kekerasan, dan namanya sudah sangat tersohor karena ilmu kesaktianya akan menambah kharisma dan kekuatannya untuk mempengaruhi banyak orang. Kondisi ini mengantarkan sosok jagoan selalu memiliki peran signifikan di tengah masyarakat. Sejak di era prakolonial organisasi jago menjadi satu-satunya alat penguasa. Bahkan seorang raja seringkali dinisbatkan pada sosok seorang jago, meskipun untuk menjadi Raja, sebelumnya harus memiliki wahyu kedaton sebagai legitimasi. Dalam prakteknya kekuatan politik seorang penguasa tak jarang diukur dari kapasitas personal melalui banyaknya jumlah pengikut yang dimilikinya sehingga sosok raja tidak lain adalah seorang superjago. (Ong Hok Ham, 2002;102).

Mengamati sejarah kekuasaan di masa lampau memberikan gambaran bahwa kekuasaan para raja dalam menegakkan kekuasaannya juga seringkali melibatkan para jago. Terlebih dalam konteks persaingan perebutan kekuasaan. Para jago sering pula disebut sebagai tukang pukul raja. Novelis berkebangsaan Belanda yang bernama Alberts mengatakan bahwa pada tahun 1710, dalam sebuah cerita pendeknya menceritakan bahwa pernah terjadi suatu peristiwa di sebuah desa di Sumenep Madura, yakni ada seorang bandit atau jagoan yang mampu mengorganisir banyak orang sebagai pengikutnya dengan tujuan untuk merebut kekuasaan raja di Sumenep. Sang bandit itu berhasil menjebol barikade pasukan istana raja, dan dalam beberapa saat ia merebut istana dan mentasbihkan diri sebagai seorang raja. Bandit tadi mengaku masih memiliki ikatan geneologis dengan Sedyadiningrat, seorang raja Madura di masa lalu. ( De Jonge, 1995).

Cerita yang lebih ditempatkan sebagai legenda ini dilihat sebagai bagian dari epistemologi-pengetahuan yang direproduksi hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Cerita lainnya adalah tentang Ke’Lesap, seorang anak yang masih memiliki keturunan raja Madura yang bernama Cakraningrat III, yang dilahirkan dari seorang selir dan hidup di lingkungan luar istana raja. Ia mampu mengorganisir pengikutnya untuk melakukan pemberontakan terhadap raja di Bangkalan. Kemahirannya dalam strategi perang membuat satu persatu daerah di Madura, mulai dari Sumenep, sampai di daerah Blega Bangkalan dikuasainya. Hampir saja sang raja ditaklukkan olehnya, namun pemberontakannya digagalkan oleh siasat diplomatis utusan sang raja yang berkedok dengan pura-pura menyerah dan melakukan penawaran bahwa raja berkenan bertemu sang jagoan Ke’Lesap. Raja memintanya untuk tinggal di istana melalui pengakuan bahwa Pa’Lesap atau populer disebut dengan Ke’Lesap masih keturunan sang raja. Ke’lesap akhirnya ikut ke istana. Di dalam istana ia dihabisi secara perlahan sampai gerakannya untuk menggulingkan sang raja berhasil ditumpas secara halus. (Irsyad, 1985).

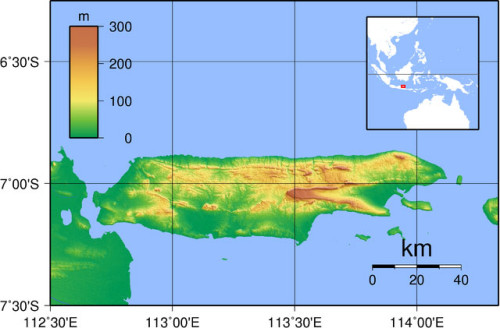

Begitu pula tentang cerita Sakera yang begitu melegenda di kalangan warga Madura. Sakera adalah jagoan keturunan Madura yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di daerah Pasuruan. Daerah yang disebut dengan nama tapal kuda, berlokasi di bagian pulau Jawa di bagian timur yang penduduknya multi etnik, namun sebagian besar keturunan Madura. Kebanyakan di daerah tapal kuda ini, seperti Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo dan Banyuwangi, bahasa Madura dipergunakan secara populer sebagai bagian dari bahasa keseharian, disamping juga bahasa Jawa. Cerita tentang jagoan keturunan Madura ini terjadi di daerah Pasuruan. Sakera adalah sosok blater atau jagoan yang tidak mau tunduk terhadap penjajah Belanda. Sakera memiliki ilmu bela diri dan ilmu kebal. Peluru pasukan Belanda tidak mampu menempus tubuh Sakera dalam suatu pertempuran. Berkali-kali pasukan Belanda berupaya menumpas perlawanan Sakera, dan selalu gagal. Sampai akhirnya Belanda mengetahui kelemahan kekuatan ilmu kebal Sakera. Sakera di jebak oleh Belanda dalam suatu kegiatan kesenian rakyat yang bernama sandur. Sakera diperbolehkan menari, dengan syarata melepas seluruh jimat yang dimilikinya. Usai jimat dilepas, dalam suasana ia sedang menari dengan perempuan pasukan Belanda menyergapnya dan peluru pun ditembakkan ke tubuhnya. Sakera terkapar dan meninggal saat itu juga. Cerita ini menjadi legenda hidup di kalangan masyarakat Madura hingga saat ini. Masyarakat Madura sangat senang dan bangga bila mendengar atau diceritakan ulang berkenaan dengan kisah Sakera ini. Ada rasa kebanggaan atas sosok keblateran dan jiwa kepahlawanannya. Meskipun cerita itu mengandung bahu kekerasan akan makna perlawanan.

Studi akademis yang dilakukan oleh Anton Lukas menarik pula untuk diketengahkan di sini terkait dengan peran blater (jagoan) yang berasal dari Madura yang bernama Kutil di lokasi meletusnya peristiwa tiga daerah di Jawa Tengah. Kutil dikenal memiliki pengetahuan agama yang begitu baik di tengah masyarakat, namun sangat akrab pula dengan dunia ‘hitam’, kriminal. Dalam studi Lukas disebutkan, bagaimana tokoh Kutil ini dapat bermain di dua kaki. Di satu sisi ia mengusai betul dan memiliki akses terhadap dunia hitam, tetapi kesadaran keagamaan yang cukup baik membuat dirinya dikenal sebagai tokoh yang dihormati pula dalam pergaulan masyarakat yang ‘normal’. Tokoh Kutil dengan kekuatan akses yang dimilikinya di tengah masyarakat yang ‘normal’ dan di kalangan ‘dunia’ hitam membuatnya menjadi jembatan bagi kekuatan republik dalam mengorgansir berbagai bentuk perlawanan masyarakat, termasuk dari kalangan para lenggaong atau jagoan ini. Sebagai sosok yang memiliki kesadaran republiken, sang pemberani ini menjadi salah satu aktor yang mengorganisir masyarakat melawan sisa-sisa penjajah yang tergabung dengan NICA.

Sosok Kutil menjadi cerminan jiwa keblateran. Ia memiliki karakter yang kuat, pemberani dan luwes dalam pergaulan sehingga memiliki pengaruh di dalam masyarakat.

Bila dilihat dari asal usul sosial (social origin) dengan mengacu pada sistem ekologis Madura, kemunculan komunitas blater terkait pula dengan ekosistem tegalan dengan area tanah pertanian yang tandus, gersang dan tidak produktif bagi sistem pertanian sawah. Kondisi ini diperparah pula oleh adanya curah hujan yang sangat terbatas membuat para petani Madura menghasilkan produk pertanian yang serba terbatas. Kondisi ini secara langsung menciptakan kondisi kemelaratan dan kemiskinan di kalangan warga desa. Lahan pertanian yang tidak memberikan keuntungan ekonomis disertai peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun menciptakan problem ekonomis yang cukup akut. Kondisi ini tak jarang membuat orang Madura mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi yang dianggap strategis guna memperbaiki masa depannya. Sekalipun pada kenyataannya migrasi bukan pula jalan satu-satunya dalam perbaikan nasib atau cara untuk dapat bertahan hidup (survival of life). Cara lain yang oleh sebagian anggota masyarakat dipandang sebagai cara atau jalan “hitam” adalah dengan menjadi bandit atau blater. Kondisi awal keblateran adalah cara bagi anggota masyarakat untuk bertahan hidup akibat kemiskinan yang dideritanya. Tindakan mencuri, bahkan terkadang dengan membegal (merampok) adalah gerak spontan agar dapat bertahan hidup. Bahkan jalan pintas mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan menjadi bandit, preman dan sejenisnya. Meskipun pengalaman ini tidak hanya terjadi di Madura semata. Di berbagai tempat belahan dunia lainnya, seperti di Amerika Latin juga mengalami hal tidak jauh berbeda.(Hobsbawm:1981).

Karakter religius Madura seolah ‘terbelah’ oleh kondisi basis material ekologis ini. Mengapa? sebab dalam konteks sosio-ekologis ini, tidak semua orang atau komunitas di Madura ‘terserap’ ke dalam wacana dan ritual keagamaan yang di bawa oleh kiai sebagai agen sosial di desa seperti dalam pengamatan Kuntowijoyo.

Sebab struktur ekologi pertanian yang tidak produktif tersebut juga melahirkan proses sosiologis yang tidak selalu merujuk pada keberagamaan yang dikembangkan oleh para kiai. Pada kenyataannya terdapat proses sosial lain yang dibangun oleh individu atau komunitas sosial Madura, yakni lahirnya eksistensi komunitas (ke)blater(an). Bila di masa awal keblateran ini adalah ekspresi spontan untuk mengatasi problem hidup akibat kondisi kemiskinan dan kemelaratan maka pada tahap perkembangan selanjutnya mengalami ideologisasi. Dalam arti, dengan menjadi blater, atau bandit dapat memberi jalan guna mengatasi kemiskinan dan beban hidup yang menghimpitnya. Apalagi tidak semua pemuda yang memiliki etos produktif dan jiwa pemberani, menyerah dengan begitu saja dengan kondisi alam yang tandus, gersang yang menjadi penyebab kondisi kemiskinan. Dengan menjadi blater atau bergabung dengan komunitas blater bagi seorang pemuda desa, dapat membangun kehormatan diri sebagai ‘sang pemberani’ atau jagoan di desa yang dengan sendirinya dapat membangun hidup lebih baik dibandingkan dengan bekerja sebagai petani yang tidak memberikan penghasilan berkecukupan.

Realitas kemiskinan dan berbagai bentuk kemelaratan yang dialami oleh masyarakat Madura, tidak saja karena kondisi sistem ekologis-pertanian tegalan yang tidak memberikan keuntungan ekonomis, akan tetapi juga diakibatkan karena struktur dan bangunan kekuasaan yang tidak mempedulikan kondisi perbaikan hidup masyarakat. Masyarakat Madura sejak di masa lalu mengalami eksploitasi oleh ‘kekuasaan kembar’, yakni para kaum aristokrat-ningrat yang menjalankan birokrasi kekuasaan dengan berkolaborasi dengan kekuasaan Belanda yang tidak saja memeras secara ekonomi, juga fisik dan mentalitas masyarakat. Proses kapitalisasi yang berlangsung di Madura semakin memarginalisasikan penduduk desa, sebaliknya memberikan keuntungan pada pihak Belanda, kaum ningrat-aristokrat dan para pemodal, yang kebanyakan warga keturunan Cina. Dalam kondisi demikian, tidak jarang muncul pencurian tanaman pangan, sapi dan komoditi lainnya yang disertai dengan kekerasan, bahkan pembunuhan. (De Jonge;1989,76).

Perilaku perbanditan, disertai dengan kekerasan bahkan pembunuhan, pencurian, perampokan dan pembakaran di Madura mulai marak saat kekuasaan kolonialisme Belanda merambah kawasan ini. Negara kolonial tentu sangat risau dengan perangai dan perilaku orang Madura ini karena dapat menguncang stabilitas keamanan dan perdagangan. Guna mengatasi perbanditan di pedesaan ini, Belanda jarang sekali menggunakan pendekatan hukum–proses pengadilan—tetapi yang paling dominan yang dilakukan di Madura adalah dengan cara kekerasan (represif) dan pola berkolaborasi terselubung dengan para bandit itu sendiri. Menangkap bandit dengan bandit, begitulah cara yang paling sering digunakan. Selain cara ini dianggap lebih efisien juga karena negara kolonial tidak cukup mampu menkooptasi seluruh kekuatan masyarakat sampai ke akar-akarnya di pedesaan. Pola dan cara itu dianggap efektif dilakukan, disebabkan pula tidak adanya niatan dari pihak kolonialis untuk membangun institusionalisasi negara yang berorientasi pada stabilisasi keamanan untuk kemakmuran masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kekuasaan kolonialis juga ditegakkan melalui jasa para bandit, blater sebagai sosok jagoan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka secara sosio-ekologis, fenomena blater, jagoan sangat berhubungan erat dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Di samping faktor struktural lainnya, khususnya di dalam format negara kolonialis yang tidak mendorong adanya pelembagaan negara yang efektif dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Ketika terjadi praktek ketidakadilan, akhirnya masyarakat menegakkan hukumnya sendiri, sekalipun dengan jalan kekerasan karena hal itu dianggap sebagai cara membela diri (self help). Konflik dalam bentuk tindakan carok dalam studi De Jonge terjadi dalam konteks ketiadaan peran negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan atas warga masyarakat Madura. Lebih lagi di masa lalu, pengalaman Madura yang selalu gagal menciptakan kerajaan yang mandiri, juga ikut andil bagaimana masyarakat mengelola sendiri sistem kekerasan tanpa melibatkan peran institusi pemerintahan (baca; kerajaan). Eksistensi kerajaan di Madura selalu berada dalam bayang-bayang dominasi kerajaan Jawa, mulai dari ekspansi kerajaan Singosari sampai Mataram. (DeGraaf: 2001).

Dalam praktek negara di masa lampau, terutama di masa kerajaan, kekuasaan selalu mendasarkan diri pada kharisma raja dan penguasa yang ditopang melalui pemeliharaan para jagoan untuk melanggengkan kekuasaan. Begitu pula yang terjadi di masa kolonial, negara sebagai institusi kekuasaan tidak cukup mampu menerapkan tertib hukum. Bahkan negara kolonialis memanfaatkan para blater sebagai alat pengintai (informan) yang membuat eksistensi blater seolah terlindungi oleh kekuasaan formal yang ada. Saling tukar menukar jasa untuk penguatan masing-masing kekuasaan yang dimiliki secara tidak langsung merupakan bentuk saling mengakomodasi kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan model saling pemanfaatan antar blater dengan aparat negara seperti polisi masih berlangsung dalam praktek negara modern di masyarakat Madura sampai di era Reformasi sekarang ini.

Jadinya, eksisnya komunitas blater sangat berkaitan pula dengan lemahnya institusionalisi dan penegakan hukum secara adil di masyarakat.

Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara yang saling mengakomodasi unsur-unsur premanisme membuat entitas blater memiliki elasitas, kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan struktural. Pengalaman di masa Orde Baru ketika praktek banditisme begitu marak di Madura pada tahun 1980, pemerintah pusat mengelar operasi bagi kaum blater atau bajingan yang dikenal dengan sebutan petrus (penembak misterius). Operasi petrus ini merupakan kebijakan pemerintah Soeharto yang begitu resah dengan makin meningkatnya kriminalitas di Ibu kota dan kota-kota besar, termasuk di tingkat pedesaan. Guna mengurangi kejahatan sosial di tanah air. Di kabupaten Bangkalan, tokoh blater juga menjadi sasaran petrus. Dua orang blater yang seringkali melakukan aksi kejahatan, seperti pembunuhan yang bernama Haji Suud bersama dengan saudaranya diburu polisi dalam operasi petrus sampai keduanya tewas mengenaskan. Dua orang blater ini semasa hidupnya, sangat menguasai jalur perdagangan perkapalan di pelabuhan Pasisiran Madura—Pontianak Kalimantan Barat. Pengaruh dan otoritas sosial Haji Suud kala itu dapat mengalahkan peran kepolisian di Kecamatan Tempuran, terbukti dari beberapa kali ia membunuh orang, dirinya selalu lolos dari jerat hukum sehingga tidak pernah dipenjara.

Namun demikian, bukan berarti kebijakan petrus ini dengan sendirinya membuat kekuasaan negara ini membersihkan secara total para aktor perbanditan dan jaringan kriminalitas di tengah masyarakat, sebab tidak lama setelah itu, khususnya ketika kekuasaan lagi-lagi membutuhkan keterlibatan blater, preman untuk pemeliharaan kekuasaannnya, elemen blater digunakan kembali sebagai mitra. Terutama setiap menjelang pemilu, di saat rezim Orde Baru ingin memperbaharui legitimasi kekuasaannya.

Jaringan kerjasama terselubung antara blater dengan aparat keamanan sudah menjadi pemandangan umum di Madura. Jalinan ini terbentuk karena terdapat proses yang saling memberikan keuntungan bagi keduanya, baik secara politik dan ekonomi. Pemerintah dapat meminjam ‘tangan’ blater untuk merepresi warga untuk mendukung partai pemerintah tanpa perlu susah payah. Bagi blater sendiri koneksi dengan pemerintah membuatnya merasa terlindungi dari mesin-mesin hukum, terutama dalam hal menjalankan bagian dari profesinya yang bersentuhan dengan aksi kriminalitas. Pola hubungan blater dengan aparat kepolisian, khususnya tidak hanya berlangsung pada saat pemilu semata. Hubungan itu berlanjut pasca pemilu terkait dengan transaksi ekonomi politik kasus-kasus kriminalitas. Misalnya adanya peranan blater sebagai broker kasus melalui praktek suap bila seseorang ingin bebas dari jerat hukum ketika melakukan carok atau kasus kriminalitas lainnya. Pola kerjasama demikian bahkan di era Reformasi pun masih berlangsung, meskipun secara terselubung.

Dengan demikian asal usul sosial (sosial origin) blater dan perbanditan di Madura sangat terkait pula dengan struktur ekologis dan gerak sosiologis masyarakat dalam merespon kondisi sosial yang dihadapinya. Tumbuhnya komunitas blater sebagai suatu kekuatan sosial masyarakat, terutama di kawasan pedesaan dengan demikian merupakan produk dari pergumulan sosiologis masyarakat. Di tengah keterjepitan ekonomi dan kapitalisasi pembagunan yang tidak memberdayakan masyarakat, tindakan pencurian atau perampokan terhadap kepemilikan lahan dari kaum kapitalis (kolonialis) dan ningrat oleh para pembangkang atau pemberani desa yang seringkali disebut pula dengan sosok sang jagoan, dapat dilihat sebagai suatu bentuk perlawanan atau protes sosial terselubung, meminjam istilah James C. Scott, hidden transcript.

Dalam konteks perbanditan atau keblateran ini dapat diklasifikasikan, meminjam pandangan Goerge Rude (1985), ke dalam tiga bagian; 1) kejahatan akuisitif (ketamakan), 2) kejahatan sosial dan survival, 3) kejahatan protes. Tiga pengklasifikasian ini berkesesuaian bila dilihat dari motif bahkan ideologi perbanditannya yang terjadi di Madura, sebab tidak semua kasus perbanditan di Madura dapat dilihat sebagai suatu bentuk protes sosial, upaya sekedar agar dapat bertahan hidup, namun juga karena motivasi kejahatan sosial yang disertai dengan motif ketamakan, ingin memperkaya diri dan keluarganya.

Kiai-Blater Jadi Bupati

Pasca Reformasi seiring dengan diberlakukanya politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia geliat politik lokal menampakkan ragam dinamika. Salah satu diantaranya adalah munculnya orang kuat di tingkat lokal dalam mengakses kekuasaan. Orang kuat lokal atau disebut pula dengan bos lokal (bossism) tumbuh bertebaran dengan memanfaatkan kran demokratisasi dan angin keterbukaan politik. (Jhon Harris, dkk: 2004). Begitu pula yang terjadi di Madura. Bila di masa Orde Baru sangat sulit menemukan bupati yang memiliki latar belakang dari komunitas blater atau kiai, maka di era Reformasi yang menduduki jabatan bupati di empat kabupaten yang ada di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) begitu beragam dilihat dari latar belakang sosialnya. Ada yang berasal dari kultur sosial sebagai seorang kiai, militer/tentara dan kiai blater. Yang terakhir ini sosok yang dibesarkan di dua lingkungan sosial, yakni santri atau kiai dan komunitas blater. Orang-orang lokal menyebutnya sebagai kiai blater. Jabatan politik formal di tingkat kabupaten, hampir sepunuhnya dikuasai oleh figur yang memiliki akar kultural di masyarakat. Kecuali di kabupaten Sampang, figur polisi, yakni Fadillah Budiono dapat mempertahankan posisi sebagai bupati pasca Reformasi melalui pemilihan yang dilakukan oleh parlemen lokal. Terpilihnya Fadillah Budiono untuk kedua kalinya sebagai bupati ditandai oleh konflik dan kekerasan di tingkat parlemen dan masyarakat. Gedung DPRD Sampang hangus terbakar dan menjadi petanda akibat konflik itu.

Di tengah pertikaian politik itu, berbagai pihak yang berkonflik, semuanya menggunakan jasa blater terutama dalam memobilisasi rangkaian demonstrasi massa.

Dengan adanya ruang yang lebih terbuka bagi figur lokal untuk berebut kursi kekuasaan di tingkat kabupaten maka kompetisi politik menjadi lebih dekat di tingkatan basis sosial masyarakat. Mereka yang memiliki kultur, jaringan dan modal sosial lainnya dapat lebih mudah untuk tampil kepermukaan. Tak terkecuali figur blater yang berasal dari habitus dunia kekerasan dan kriminalitas. Bila sebelum ini politik kuasa blater hanya di lingkungan pedesaan maka di era Reformasi lokus dan pengaruh politiknya lebih luas, yakni di tingkatan kabupaten. Bukan berarti sebelum ini tidak ada pengaruh blater yang melampaui tapal batas di lingkungan desanya. Fenomena pengaruh blater melampaui batas-batas desa ada namun kecenderungannya karena adanya koneksi dengan kekuasaan formal di tingkat kabupaten atau propinsi yang umumnya dipegang oleh militer. Dalam konteks ini ada proses pengorbitan figur blater oleh kalangan aparat keamanan. Reformaasi politik selain mendorong pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah juga mendorong perubahan format politik dalam renkruitmen politik, seperti adanya pemilu DPR(D) melalui basis parpol dan keterwakilan perolehan suara di tingkat komunitas serta adanya pemilu presiden, gubenur dan bupati secara langsung. Bagi komunitas blater semua peristiwa politik itu menjadi peluang sekaligus komoditas politik yang dapat meningkatkan daya tawar politik dan ekonomi. Prosesnya apakah dengan cara terlibat secara langsung dengan menjadi tim sukses atau secara tidak langsung, yakni melalui pengaruh kultural yang dimilikinya di tengah masyarakat.

Era Reformasi makin menunjukkan perluasan arena politik blater, dari ranah kultural ke struktural. Dari tingkatan politik pedesaan pada politik perkotaan. Peristiwa politik di Kabupaten Bangkalan makin menegaskan akan hal itu. Setelah sebelum ini jabatan bupati selalu dikuasai oleh kalangan tentara atau lingkungan birokrasi maka pasca Reformasi figur blater dapat mengambil alih kekuasaan lokal itu. Figur atau sosok Fuad memang berasal dari lingkungan keluarga santri. Kakeknya adalah kiai terpandang di Bangkalan bahkan Madura, dan keluarganya banyak yang mendirikan pesantren serta memiliki pengaruh di masyarakat, parpol dan birokrasi pemerintahan. Namun secara sosial ia dibesarkan di dalam tradisi dan komunitas blater. Posisi ini membuatnya memiliki pengaruh di dua komunitas, blater dan kiai. Ketika Fuad terpilih sebagai bupati melalui pemilihan di tingkat parlemen lokal, warga masyarakat menyebutnya sebagai kiai blater terpilih sebagai bupati.

Dalam kasus pemilihan bupati secara langsung oleh rakyat di kabupaten Sumenep dimenangkan oleh Ramdan Siraj, yang berasal dari asal usul sosial dari lingkungan kiai. Keberhasilannya dalam kompetisi Pilihan Bupati (Pilbub) adanya dukungan blater juga tidak dapat dinafikan. Di Sumenep sebagian besar para kepala desa atau Klebun juga memiliki kultur blater. Posisi sebagai klebun sangat strategis di masyarakat karena dianggap figur yang dituakan, selain kiai. Di daerah Sumenep, para blater—mereka lebih menyebutnya sebagai kelompok bajingan— membuat perkumpulan yang diberi nama ‘Selendang Hitam’. Nama perkumpulan ini dipakai karena umumnya mereka menggunakan fashion selendang atau ikat kepala atau odeng dalam bahasa Maduranya. Sedangkan kata hitam merujuk pada perilaku atau profesinya yang dianggap berdekatan dengan dunia kriminalitas.

Pola perkembangan blater atau bajingan berjaringan melalui organisasi atau perkumpulan makin menandai betapa strategisnya peran politik blater di era Reformasi. Bila mengamati kehidupan ekonomi politik komunitas blater sebelum Reformasi umumnya berada di sekitar sektor informal. Profesi ekonomi yang digelutinya adalah menjalani praktek bisnis uang bunga (rentenir), jasa keamanan dan kekerasan, pencurian, perjudian. Ada pula yang berprofesi sebagai pedagang yang baik, bukannya dengan jalan banditisme, semisal dengan menjalani perdagangan produk lokal, seperti jual beli ternak sapi, perkayuan dan sejenisnya. Kalau toh mereka berkiprah di panggung politik formal, hanya sebatas menduduki jabatan sebagai kepala desa, istilah Maduranya klebun. Desa-desa di Madura kebanyakan dikuasai oleh para blater. Penguasaan atas politik lokal desa menunjukkan bahwasannya blater memiliki akar sosial dan jaringan serta pengaruh di kalangan warga. Dalam konteks rezim otoritarian Orde Baru memang sulit bagi jaringan blater ini berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti politik-kuasa di tingkat kabupaten. Namun era Reformasi, dimana keterbukaan dan kompetisi politik relatif lebih menjamin bagi mereka yang memiliki dukungan di tingkatan warga masyarakat, politik blater memungkinkan untuk berkembang ke politik formal pada tingkatan kabupaten bahkan sampai tingkat yang lebih puncak lagi.

Penguasaan ekonomi politik di jalur bisnis kekerasan dan jasa keamanan sampai saat ini juga tetap dijalaninya karena disitulah habitus yang membesarkannya. Meskipun arenanya kini telah meluas dan bahkan melembaga pada tingkatan politik dan ekonomi formal. Apa saja peran yang dimainkan oleh komunitas blater ini ketika sudah memiliki akses langsung dengan kekuasaan? Mereka kini mulai memahami peluang dan teknik pengelolaan proyek pembangunan melalui birokrasi. Tak sedikit sekarang para blater yang mendirikan perusahaan, seperti CV. Dengan perusahaan sejenis CV itu mereka kemudian mengikuti tender proyek pengaspalan jalan program pembangunan infrastruktur kabupaten. Para politisi dan top leader birokrasi untuk proyek di tingkatan perbaikan jalan desa lebih banyak memberikan pada perusahaan atau CV para blater sebagai pemenang tender. Jalinan kuasa blater dengan politisi dan birokrasi ini memunculkan simbiosis yang saling menguntungkan. Misalnya, kalau ada kritik atau protes dari mahasiswa, LSM atau kekuatan masyarakat sipil lainnya atas berbagai penyimpangan birokrasi, biasanya kaum blater digunakan untuk membungkam sikap kritis warga. Proses politik pasca Reformasi membuat jejaring blater dengan kelompok sosial lainnya tidak lagi sebatas jalinan kultural, dan politik juga berkembang dalam bentuk hubungan relasi ekonomi yang saling menguntungkan.

Pola pengorganisiran blater di kabupaten Sampang, Bangkalan dan Pamekasan dalam membangun jaringan atau akses terhadap kekuasaan belum berkembang dalam proses pelembagaan yang terorganisir secara monopolistik ke dalam wadah tunggal, dan juga belum memiliki agenda yang sistematis. Begitu pula dengan yang ada di kabupaten Sumenep, sekalipun sudah memiliki perkumpulan bernama ‘selendang hitam’. Polanya masih berserakan dan bertumpu pada kekuatan dan pengaruh personal sosok keblateran sang ketua. Kapasitas dan kemampuan blater dalam mengorganisir diri ini ternyata berpengaruh pula pada perolehan besaran proyek. Misalnya, kalau kapasitas blater itu hanya berpengaruh di tingkatan desanya maka perolehan proyek pembangunan hanya sebatas di lingkungan desanya saja, seperti pengaspalan jalan kampung dan desa. Jadi kalau ada proyek di tingkat kabupaten masuk desa itu, sang blater itulah yang dominan mengelolanya. Ada pula sosok blater yang pengaruhnya malampaui lintas desa dan mobilitasnya sampai di tingkatan nasional sehingga memiliki akses pula dalam menikmati proyek-proyek pembangunan yang lebih besar lagi, yakni lintas desa.

Bila dilihat dari praktek sosial yang berkembang, era Reformasi tampaknya makin menandai kiprah blater yang dulunya hanya berpolitik di lingkaran ‘ekor’ kini mulai merambat di pucuk kepala. Dari menjalani bisnis kekerasan di panggung politik kultural, kini jejaringnya makin meluas di ranah politik formal. Dari politik jalanan ke ranah birokrasi kekuasaan. Persyaratan birokrasi dalam memenangkan tender proyek pembangunan yang dulunya hanya dikuasai kaum profesional, kini mulai dirambah kaum blater. Berbagai formula persyaratan mengikuti tender proyek pembangunan mulai diadaptasi oleh kaum blater. Tak heran bila konflik kepentingan antar komunitas blater dalam perebutan proyek pembangunan kini juga mulai bermunculan. Meskipun belum berkembang pada pusaran konflik yang terbuka, terlebih sampai bersifat fisik.

Dinamika politik di tingkat desa dan juga di tingkat kabupaten, energinya berada di tangan dua komunitas, yakni blater dan kiai. Kalau kedua komunitas ini memiliki concern terhadap perbaikan kualitas layanan publik masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya dalam tata kuasa pemerintahan maka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi politik di Madura akan mendulang masa depan yang mengembirakan. Namun, bila kedua komunitas ini tidak memiliki concern atas perubahan dan perbaikan maka masyarakat Madura akan menghadapi masa-masa suram, justru di tengah era desentralisasi yang menjadi dambaan banyak pihak yang begitu lelah dengan sentralisasi di era Orde Baru. Memang ada komunitas lain di luar kedua maisntreams itu, yakni kalangan akademisi. Namun perannya masih belum signifikan dalam mempengaruhi politik kuasa di Madura.

Abdur Rozaki

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Institute for Research and Empowerment Yogyakarta

Kyoto Review of Southeast Asia Issue 11 (December 2009)

Daftar Pustaka

Abdurrachman. 1971. Sejarah Madura Selayang Pandang. Sumenep: Minerva

Ali Haidar.1994. Nahdaltul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik. Jakarta: Gramedia.

Baum, Gregory. 1999. Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis- Normatif (diterjemahkan oleh Murtajib). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Berger L, Peter dan Thomas Luckman. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.

Blok, Anton. 1974. The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs. Oxford: Basil Blackwell.

Bruinessen, Martin van. 1995. Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat. Mizan: Bandung.

Budiardjo, Meriam (ed.). 1991. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan.

De Jonge, Huub (ed.) 1995. Across Madura Strait. Leiden: KITLV Press.

De Jonge, Huub. 1989a. Agama, Kebudayaan dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 1989b. Madura Dalam Empat Zaman. Jakarta: Gramedia.

Degraaf, H.J., and Pigeaud. 2001. Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI. Jakarta: Grafiti.

Femia, J.V., 1987. Gramsci Political Thought: Hegemony, Consciousness and the Revolutionary Process. New York: Oxford University Press.

Foucault, Michel. 2002. Power/Knowledge (diterjemahkan oleh Yudi Santosa). Yogyakarta: Bentang.

Gunawan, Ryadi. 1981. Jagoan Dalam Revolusi Kita. Prisma, No.8 (8): 41-50.

Harris, John, and Olle Tornquist (eds.). 2004. Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos.

Hobsbawm, Eric. 1981. Bandits. New York: Pantheon Books.

Irsyad, M. 1985. Ke’Lesap Lanceng Pocong. Bangkalan.

Kuntowijoyo. 1988. Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940. Ph.D. thesis, Colombia University, New York.

_____. 1994. Radikalisasi Petani. Yogyakarta: Bentang.

_____. 2002. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Kajian Sejarah Terpadu, Bagian II: Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia.

Lukas E, Anton. 1989. Peristiwa Tiga Darah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Grafiti Pers.

Mansoornoor, Iik. 1990. Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Onghokham. 2002. Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara. Jakarta: Kompas.

Rude,George.1980. Criminal and Victim.Crime and Society in Early Nineteent Century England. Oxford: Clarendon Press.

Rozaki, Abdur. 2004. Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura. Yogyakarta: Pustaka Marwa Publisher.

_____. 2001a. Demokratisasi di Tingkat Lokal: Kasus Pemilihan Bupati Sampang Madura Tahun 2000—2005. Joint Research Report of Kawula Saras Jember NGO and USAID Jakarta. Limited edition.

Rozaki, Abdur et al. 2001b. Tragedy Demokrasi Lokal: Konflik Pemilihan Bupati Sampang Tahun 2001. Research report in cooperation with Kawula Saras and OTI/DAI-USAID. Jakarta.

Schulte Nordholt, Henk. 2002. Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Scott, James. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press.

Siegel, James. 1998. Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kriminalitas (diterjemahkan oleh Noor Cholish). Yogyakarta: LKiS, 2000.

Touwen-Bouwsma, Elly. 1989. Kekerasan di Masyarakat Madura, dalam Agama, Kebudayaan dan Ekonomi, editor Huub de Jonge, hal. 224-233. Jakarta: Rajawali Press.

Wahid, Abdurrahman. 1988. Pesantren Sebagai Sub Kultur, dalam Pesantren dan Pembaharuan, editor Dawam Rahardjo. Jakarta: LP3ES.

Wiyata, A. Latief. 2002. Carok dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LkiS.

Zainalfattah.R 1951. Sedjarah Tjaranja Pemerintahan di Daerah-Daerah di Kepulauan Madura Dengan Hubungannja. Pamekasan: Minerva.