Perubahan iklim adalah salah satu risiko sosial-lingkungan global yang paling penting abad ke-21. Berbagai publikasi mitra bestari telah memastikan peningkatan frekuensi dan besarnya peristiwa cuaca ekstrem, hilangnya habitat, gagal panen, dan sejumlah pesisir serta pulau yang tergenang air. Di bawah pedoman Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) untuk menyeimbangkan emisi gas rumah kaca dan untuk membangun ketahanan atas dampak masa depan, Thailand menanggapi baik dengan menyusun Rencana Induk Perubahan Iklim Thailand 2015-2050 (Thailand Climate Change Master Plan, TCCMP). Ini semua tampak baik-baik saja di tingkat kebijakan internasional, tetapi apa sebenarnya arti kenaikan suhu 2°C dan kemungkinan hingga 15% terjadinya banjir dan kekeringan ekstrem bagi warga Thailand?

Perubahan iklim, yang dalam bahasa Thailand dikenal sebagai karn plien plang sapab puumi aagad dapat dipahami dengan berbagai cara. Alih-alih menghitung konsentrasi karbon seperti ilmuwan, seorang petani dapat mengukur perubahan iklim melalui gagal panen yang ia alami karena kondisi musim yang tidak menguntungkan. Barangkali dibutuhkan upacara keagamaan untuk menenangkan para dewa atau membeli lebih banyak pupuk. Bagi seorang bhikkhu, solusi untuk cuaca buruk adalah dengan membenahi isi kepala; untuk memulihkan nilai moral kembali ke alam. Mereka yakin perkara perubahan cuaca dapat diselesaikan secara lokal, individual, dan mandiri dari organisasi internasional mana pun, tidak terkait dengan pembuatan kebijakan karbon rendah (Vaddhanaphuti 2020). Pertanyaannya adalah, apakah tindakan dengan semangat religius ini dianggap pantas untuk mengurangi masalah?

Dalam tulisan ini, dengan berfokus pada tataran pengetahuan iklim dan pembuatan kebijakan di Thailand, saya menyelidiki perkembangan historis pengetahuan perihal iklim dan berbagai cara dalam mengetahui dan menanggapi perubahan iklim. Meski terdapat banyak realitas perubahan iklim yang disampaikan oleh berbagai kelompok, tampaknya berbagai pengetahuan iklim khas Thailand ini telah direduksi hanya menjadi pengurangan gas rumah kaca di bawah rezim tata kelola iklim nasional dan internasional yang teknokratis. Bentuk lain dari pengetahuan iklim telah terpinggirkan. Saya menyimpulkan analisis saya dengan menelusuri akibat-akibat etika dan politik dari pengaturan ini guna menghadirkan keberagaman pengetahuan iklim dan keadilan dalam kebijakan iklim. Lantaran keterbatasan ruang, tulisan ini berfokus pada konteks adaptasi iklim.

Penyusunan Pengetahuan dan Kebijakan Iklim di Thailand

Isu perubahan iklim di Thailand muncul dari lingkaran akademis pada akhir 1990-an, perihal dampak fisik dan ekonomi terhadap keanekaragaman hayati hutan dan produktivitas tanaman. Para ahli terlibat dalam penelitian yang dapat disebut sebagai kajian “ramalkan-lalu-sesuaikan” yang fokusnya adalah menyesuaikan proyeksi iklim yang diperlukan untuk prediksi akurat, daripada menyelidiki berbagai sebab sosial-politik yang melekat dari kerentanan (Chinvanno dan Kersuk 2012). Kajian terkait dimensi sosial perubahan iklim secara bertahap meningkat terutama pada sektor perkotaan, pertanian, dan pesisir (tersedia di sini). Pada 2011, Thailand Research Fund menerbitkan sebuah laporan yang disebut Laporan Penilaian Pertama Thailand tentang Perubahan Iklim (Thailand’s First Assessment Report on Climate Change, TARC) untuk meninjau kedudukan pengetahuan iklim di Thailand. Laporan TARC memakai gaya dan struktur Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), badan antarpemerintah-nya UNFCCC untuk pemaduan pengetahuan iklim global. Pengaruh para ilmuwan Thailand yang ikut menulis dalam laporan IPCC sangat besar di sini. Laporan Penilaian Kedua, terbit pada 2016, menyimpulkan bahwa masih jarang kajian mengenai tanggapan lintas skala dan multi-arah terhadap tekanan-tekanan iklim, ekologi, sosial, dan ekonomi (lihat pengecualian dalam Forsyth dan Evans 2013; Marks 2019).

Perubahan iklim mengemuka di publik dan media Thailand sekitar 2007, didampingi terbitnya laporan IPCC, yang diterjemahkan ke dalam beberapa buku pegangan dan wawancara televisi Thailand, dan juga film Al Gore “An Inconvenient Truth”. Selain itu, proyek-proyek iklim lintas skala, di seluruh negeri, transnasional mulai terwujud, misalnya: START; Hug Muang Nan; TEI; ACCRN; GIZ; USAID; CARE. Tujuan umum mereka, serupa dengan kebijakan iklim nasional yang dijelaskan di bawah, ialah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan atas dampak iklim di berbagai keadaan geografis seperti wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir, dan di sektor pertanian, air, energi, dan kebijakan.

Thailand telah menanggapi seruan UNFCCC melalui kemitraan antara Kantor Kebijakan dan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, ONEP) dan badan pembangunan Jerman Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Hasilnya, Rencana Induk Perubahan Iklim Thailand 2015-2050 (Thailand Climate Change Master Plan 2015-2050, TCCMP) secara resmi diluncurkan yang bertujuan menciptakan suatu masyarakat karbon rendah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20-25% dibandingkan skenario dasar “bisnis seperti biasa” pada 2030, dan mengembangkan rencana aksi risiko iklim, dengan tetap mempertahankan daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan produksi pertanian dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan iklim dan TCCMP, bagaimanapun, dikritik karena terlalu ambisius, tidak jelas, mengabaikan konteks sosial, lingkungan, dan politik lintas skala, dan mengabaikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Eucker 2014; Lebel dkk. 2009; Wongsa 2015).

Rencana Induk Perubahan Iklim Thailand, bersama dengan sejumlah organisasi iklim sebagaimana disebut di atas, bertujuan meningkatkan literasi iklim di kalangan warga Thailand dengan mengajarkan perbedaan antara istilah ‘cuaca’ (aagad), ‘iklim’ (pumi aagad), dan ‘perubahan iklim’ (karn plien plang sapab puumi aagad). Terlepas dari dialek orang, dua istilah terakhir adalah istilah teknis, hampir tidak diucapkan dalam bahasa sehari-hari Thailand; mereka diciptakan sebagai padanan istilah ilmiah, dengan menempatkan cuaca lokal dalam konteks perubahan jangka panjang dalam sistem iklim global (Vaddhanaphuti 2020). Dibandingkan dengan catatan etnografis di Thailand Utara yang dijelaskan di awal tulisan ini, apa yang telah dilakukan oleh para praktisi iklim adalah menghilangkan sifat pengalaman, budaya, dan spiritual dari cuaca, dan mengubahnya menjadi objek abstrak yang dapat diukur.

Sebuah contoh menunjukkan cara-cara bagaimana pengetahuan iklim non-ilmiah telah diterapkan: Dalam forum publik di Provinsi Nan pada 2014 (Vaddhanaphuti 2017), seorang perwakilan warga Karen menyebutkan bahwa pengetahuan tradisionalnya dapat membantu para ilmuwan mengamati tanda-tanda perubahan iklim, ia juga menyatakan bahwa kehidupannya yang sederhana tidak semestinya dituding oleh pihak berwenang mengakibatkan pembakaran hutan dan polusi udara. Pidatonya mendapat sambutan meriah dari hadirin. Namun dalam wawancara terpisah dengan perwakilan dari dua organisasi iklim yang berorientasi teknis, yang satu menyambut baik pemaduan pengetahuan ini sementara yang lain menganggap pengetahuan lokal tidak diperlukan dalam proyek mereka. Lebih mudah bagi mereka untuk mengambil peran pengajaran dan teknokratis dalam menentukan bagaimana cuaca dan iklim didefinisikan, dipahami, dan ditanggapi, dengan mempertanyakan keyakinan dan praktik lokal yang tidak logis.

Pada akhirnya, selalu ada banyak realitas perubahan iklim di Thailand yang dinyatakan secara berbeda-beda oleh para ilmuwan, perwakilan media, warga desa setempat, praktisi pemerhati iklim, bhikkhu, dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan iklim dipahami dengan berbagai cara: realitas yang dapat diamati dan dikelola; gagasan yang berasal dari Barat, dijelaskan oleh para ahli; masalah besar yang butuh solusi segera; suatu peluang pembangunan baru; sebuah contoh kerusakan alam akibat erosi moral; dan masalah lokal yang membutuhkan solusi spiritual (Vaddhanaphuti 2020). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa narasi ini dibangun dengan kekuatan yang tidak setara. Apakah narasi iklim atau praktik diterima baik atau dibungkam tergantung pada kekuatan praktisi, pembicara, dan pendengarnya. Dalam tataran pengetahuan iklim saat ini di Thailand, tampaknya pengetahuan ilmiah dan campur tangan pengelolaan adalah pemenangnya.

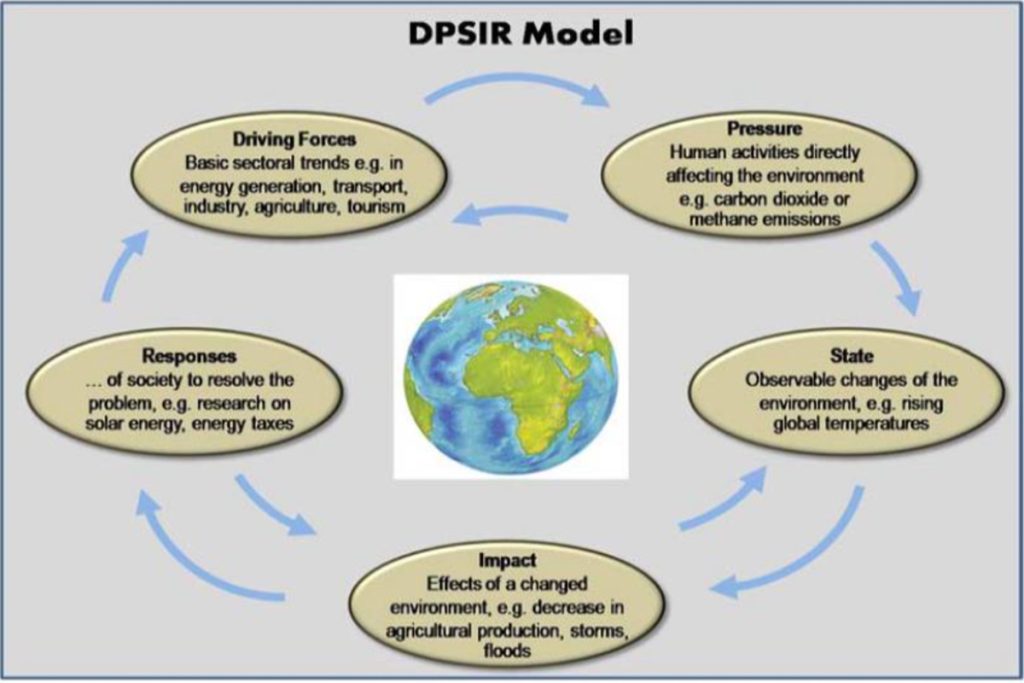

Bagaimana hal demikian terjadi? Tentunya, keunggulan ilmu pengetahuan tidak dapat diterima begitu saja, tetapi merupakan hasil dari serangkaian praktik yang berlaku untuk kejadian berbeda (Mahony dan Hulme 2018). Pengetahuan iklim muncul melalui pengumpulan statistik dari cuaca yang selalu berubah di seluruh dunia, sehingga melepaskan ikatan moral, budaya, sejarah, dan geografis. Penyimpangan jangka panjang dari ‘normal’ memungkinkan UNFCCC untuk membingkainya sebagai masalah global yang universal. Pendekatan pengelolaan yang cenderung reduksionis ini memberi sedikit ruang bagi berbagai jenis pengetahuan dan tindakan lokal selain hanya mengurangi emisi gas rumah kaca dan membangun ketahanan atas dampak-dampaknya (Hulme 2015). Hal yang sama berlaku untuk kerja sama kebijakan iklim Thailand-Jerman dan beberapa organisasi iklim yang mendaftarkan Thailand ke dalam rezim iklim global sementara bertindak sebagai pemain kunci dalam mewujudkan pengurangan gas rumah kaca dan pembangunan iklim (Ober dan Sakdapolrak 2020). Hal tersebut dicapai pada dua tingkat: melalui putaran lokakarya sehingga berbagai istilah teknis dan diagram diajarkan berulang kali; dan melalui serangkaian dokumen yang memuat data statistik emisi karbon secara teratur untuk diserahkan guna dievaluasi oleh GIZ dan UNFCCC. Spasialisasi dan produksi pengetahuan iklim global telah berada di bawah rezim teknokratis hegemonik yang muncul di tingkat internasional dan nasional. Pada gilirannya, rezim pengetahuan ini telah membentuk-ulang apa artinya mengetahui dan menanggapi perubahan cuaca dalam keadaan lokal.

Mengatur kekacauan iklim: pertimbangan etika dan politik

Klenk dkk. (2017) menyimpulkan bahwa pertimbangan etika dan politik harus menjadi pusat produksi pengetahuan dalam pembuatan kebijakan iklim. Artinya, daripada menentukan apa itu perubahan iklim dan bagaimana ia harus ditanggapi dengan perspektif ilmiah yang sempit, mungkin lebih bermanfaat jika pengetahuan iklim di Thailand lebih membumi dalam lingkup lokal, dibebaskan dari logika Barat, dan digunakan hingga kapasitas sepenuhnya. Ini mensyaratkan restrukturisasi pengaturan kelembagaan untuk mewadahi apa yang mungkin dianggap sebagai kebijakan yang lebih dari sekadar soal iklim.

Jika manusia saling terkait erat dengan cuaca, maka merusak atmosfer sama dengan kehilangan sumber daya budaya utama. Pada saat yang sama, mengabaikan keragaman etnis juga berarti mengabaikan pengetahuan yang digunakan untuk hidup bersama dan mengelola alam, termasuk cuaca. Untuk memperbaiki kesenjangan ini, keberagaman pengetahuan menjadi sangat penting. Misalnya, pengamatan cuaca secara adat dapat menambah kekayaan di tempat-tempat yang tidak memiliki pos instrumental/pemancar (Lebel 2013). Yang lebih optimis lagi, pengetahuan iklim Thailand di kalangan awam dapat memeriksa pengetahuan ilmiah yang belum tersingkap, demi bersama menciptakan pengetahuan yang membahas kekhasan lokal (Lane dkk. 2011). Mendudukkan kembali orang awam dan para ahli dalam proses pengelolaan lingkungan memastikan suara orang dalam dan yang terpinggirkan didengar dan bahwa bentuk pengetahuan iklim tertentu tidak diabaikan atau disalahartikan. Pendekatan semacam itu telah dilakukan oleh PBB melalui Platform Antarpemerintah untuk Layanan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES), yang terbaru dari IPCC, yang mencakup lebih banyak pemangku kepentingan. Termasuk juga ahli non-ilmuwan dan perwakilan adat yang diundang untuk memadukan pengetahuan keanekaragaman hayati (Beck dkk 2014). Barangkali kehadiran kembali penelitian Thai Baan yang berfokus pada cuaca, iklim, dan mata pencaharian akan tampak meyakinkan. Jenis penelitian dari penduduk desa ini, yang sangat penting bagi perjuangan lokal atas sumber daya alam, dapat membantu membuka ruang bagi penduduk kota, petani, atau para bhikkhu ekologi untuk menceritakan cara mereka mengetahui dan menangani perubahan sosial-lingkungan yang tidak dapat diperkirakan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pengaturan kelembagaan yang jauh lebih penuh pertimbangan. Ini juga akan mensyaratkan bentuk-bentuk pengetahuan dan aktor yang memproduksinya dilihat sebagai rekan bicara intelektual yang sah.

Bentuk yang muncul dari tata kelola atmosfer ini menawarkan tempat bagi negara teknokratis Thailand dan pemerintah yang berorientasi sains berupaya untuk mengontrol dan mengkodifikasi sumber daya alam dari birokrasi demi kemakmuran ekonomi yang lebih besar (Forsyth dan Walker 2008). Perluasan kekuasaan pemerintah Thailand dari dataran rendah, ke dataran tinggi, dan ke langit mengubah warga desa awam dan cuaca sehari-hari menjadi objek yang dapat diatur dan mendorong mereka ke pinggiran produksi pengetahuan iklim, sehingga mereka tidak banyak dilibatkan dalam pembuatannya. Atmosfer dengan demikian menjadi ruang politik kontestasi, dominasi, dan marginalisasi.

Dalam hal ini, pemeriksaan ulang dan memperbaiki TCCMP yang tidak terintegrasi dan ad hoc (Wongsa 2015) sangat penting. Diajukan sebagai proyek pembangunan skala besar, fokus TCCMP perlu melampaui masalah iklim belaka. Daripada mengurangi semua kegiatan di semua sektor hingga menjadi satu target emisi nasional, mengatur perubahan iklim dengan sudut pandang dari bawah ke atas berarti menangani masalah non-iklim yang sarat kekuasaan seperti pembangunan yang tidak merata dan penghisapan oleh pemodal, ketidaksetaraan dan peminggiran, ketidakseimbangan politik, hak milik, jenis kelamin dan etnis, dan sebagainya (Forsyth dan Evans 2013). Pendekatan ini akan memberdayakan kelompok lokal untuk mengatasi masalah sosial lingkungan dari sudut pandang mereka yang mungkin secara langsung atau tidak langsung berperan bagi langkah-langkah mitigasi dan adaptasi iklim. Pemahaman tentang dimensi etika, budaya, spiritual, dan emosional dari kerentanan sosial lingkungan ini masih kurang dalam penelitian dan kebijakan adaptasi iklim Thailand. Untuk mengatasi masalah kompleks yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, pemerintah harus menempatkannya pada prioritas yang lebih tinggi daripada langsung menerapkan sains dan perbaikan teknologi ke atmosfer. Gagal melaksanakan hal tersebut dapat berisiko malah memperkuat hambatan sosial, kelembagaan, dan politik bagi pembangunan dan memperdalam kerentanan lintas skala yang selama ini ada (Lebel dkk 2011; Scoville dkk 2020).

Chaya Vaddhanaphuti

Dosen Geografi di Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Chiang Mai, Thailand