はじめに

タイ現代文学においては、他の多くの分野においてと同様に、1973年のいわゆる「学生革命」前後が一つのturning pointとなるのであるが、本稿は、具体的な文学作品分析を通して1973年の前と後との傾向及び特徴の違いの一端を捉えることを、その狙いとしたものである。具体的には、1973以前の代表作としてセーニー・サオワポン『妖魔』を、以後の代表作としてはチャート・コープチッティ『裁き』を採り上げる。この二作品を採り上げる理由は、其々がいわゆるタイ文学の「純文学」系の評価としては、その頂点に立つものであると考えられるからである。

まず『妖魔(ピーサート)』の文学的特徴を、「業からの解放」という視座から捉えてみた。管見によれば、セーニーは作品中で、文学にも長らく反映されてきたタイ社会に特有の通俗的仏教観念との対決・決別を示しているのである。即ち本来のものを離れ既に社会的に通俗化した運命の享受観や業への諦観(タイ語でいうプロム・リキット的側面)から離れ、運命或は業を改変できるものとして捉える「本来的な」業理解(カンマ・リキット的側面)へと我々を誘うものであると考えられるのである。

続いて『裁き(カム・ピパークサー)』の文学的特徴を「出家と実存のはざまで」といった視座から分析した。本作品はサルトル的な自己欺瞞の否定を謳っているといえよう。世界に寄る辺なく投げ出されている実存(人間存在)との対峙、およびその対極にある自己欺瞞(に生きる人々)の否定。あるいはタイ的自己欺瞞の一つである、苦は業に因るという観念或は苦は業の結果であるとする人々の批判(そうではなく苦は人間の実存の結果であるとしている)。さらには、タンブン(喜捨)をはじめとする一般の通俗仏教信仰への懐疑などである。しかし本作品に特徴的なのは、出家に「出口」を求めている点である。ここで出家という仏教的価値観については、文中の方丈の言葉がまさに暗示の如く通奏低音として作品中に流れている。そこでいう「仏法の世界」とは出家者としての仏法の世界であり、世俗と区別した出世間のことを指しているのはいうまでもない。それは他人との出会いにより自己の失墜を招く、実存と向き合わざるを得ない世間、即ち仏教的に云うならば、パーリ語で云うところのローキヤではなく、ロークッタラ、即ち出世間なのである。

それでは以下、具体的に両者の作品分析を行っていくこととする。

【1】セーニー・サオワポン『妖魔』-「業からの解放」

本論は、本邦に於いていまだ殆んど研究の手がつけられていないタイ文学をその素材としたものである。本論ではなかんずく、タイ現代文学においての、作家の社会に対する意識の位相を探っていきたい。我々とは文化的思想的背景を異にするかの地の文学は、自ずとその趣を別にするが、中でも顕著な特色の一つに、作家の社会に対する極めて鋭敏な意識・姿勢が挙げられよう。政治的社会的不安定は、その度重なる動揺を通し、近現代の文学者の社会意識をいやが上にも我々の考える以上に鮮明なものにしていった。その外からの眼としては、先づ、大きく東南アジア現代文学の特徴として、「東南アジア社会の文学は本質的にlittérature engagéeである」 1と指摘する者がある。東南アジアの作家たちは、いやが上にも政治や社会の現実と対峙し、そこから顔をそむけることが殆んど不可能であった過去があるであろう。その中には植民地化の問題に由来するものもあるだろうが、それを免れたとはいえ、タイにおいても社会の現実は非常に重く作家の肩にのしかかっており、逆に社会に対する作家の極めて鋭敏な意識・姿勢はタイ現代文学の色濃い特徴となっている。タイの文化文学にも造詣の深い文化人類学者のニールス・ムドラーは、インドネシア文学に比してタイ作家と社会の係わりを次の如く強調している。「タイの作家にとってその特徴をかたちづくる中心はsocial stage」であり、「ジャワ文学のself-centredな個に対してタイ文学の個はsocial settingの中に明瞭に規定されている」 2と。

加えて、内からの眼としては、長らくタイペンクラブ会長をも務めたニッタヤー・マーサウィスットは、タイ文学の特徴として、タイ作家の社会正義に対する意識は幾度の政治的動乱にも屈することなく、文学の責務として脈々と続いている旨の指摘 3を行っている。さらには、タイにはいまだトルストイやツルゲーネフや巴金、或はバルザックやゴーリキーや魯迅も生んではいないが、それでも良いところはある、それは政治に関して割と力強い思索をしてきた点である、といった面白い指摘をした者もいる 4。

それでは内外のタイ研究者が共通して認めるタイ現代文学に顕著な特徴である社会意識とは一体いかなる位相であるのか。ここではビルマ大使も務めたことのある現代有数の作家セーニー・サオワポン เสนีย์ เสาวพงษ์์(1918~)およびその代表作『妖魔』ปีศาจ を中心に見ていきたい。

その為の手順として、本論考では、先ず、セーニー 5のタイ現代文学における文学史的位置・役割を概観し、次に『妖魔』の作品分析を通して、その位相の具体的な例を抽出していきたい。

【1.1】セーニー・サオワポンの文学史的位置

セーニー・サオワポンは、タイ現代文学史上において「純文学系」の一つの到達点であると捉えられ得る 6。チュラーロンコーン大学のトリーシン・ブンカチョーン博士は、セーニーの干支七順目(84歳)を記念するマティチョン主催のシンポジウムにおいて、セーニーは文学によりタイを動かし、タイ小説の歴史を変えた。さらには、先見性に富んだ著作によって未来をも予見することのできる、タイ社会のみならず人類全体の作家である、との指摘を行なった 7。

ここでセーニーの文学史上の意義を考える場合は、先ずタイ現代文学史上での〈人生の為の芸術〉วรรณกรรมเพื่อชีวิต の動きを顧みなければなるまい。タイにおいては現代文学は常に政治との係わりにおいて、或はその圧迫を受けながら或はその抑圧から脱しながら、歴史が流れていくのであるが、その流れの中から〈人生の為の芸術〉と呼ばれる処の動きが生起する。この〈人生の為の芸術〉はまたタイ現代文学を俯瞰した場合には、そのメイン・ストリームを為すといっても過言ではないものでもあるのだが、その中でもとりわけセーニー・サオワポンの果たした役割は大きい。

セーニーは1952年のタマサート大学での講演の中で、この〈人生の為の芸術〉の立場を表明する。とりわけ「著作と社会」การประพันธ์กัปสังคม 8では明瞭に作家の社会に対する責務を打ち出し、また同年の評論「ロマン主義とリアリズム」อัตถนิยมแลจินตนิยม 9においてはリアリズム文学の意義を唱えた。こうした立場は、同時代の高名な文芸評論家たるバンチョン・バンチュートシンの次の言葉に集約されるであろう。

人が飢餓のために死んでいっている時、月の美しさはなんの役に立とう。芸術家の責務は悲惨な光景を直視するところにある。 10

こうした立場が、その後に与えた影響は甚だ大きく、とりわけ1973年の学生革命前後の文学界の思潮に与えた影響は計り知れない。学生革命前後に台頭してくるいわゆる新世代(ルン・マイ)の作家・評論家たちの多くは、セーニーらの打ち出した作家の責務という立場を強烈に踏襲していく。例えば、ルン・マイの代表的な評論家たるウィッタヤーコーン・チェーンクーンは、「社会に対する責務を持たない作家」は、「読者に毒を盛る」のに「自己の商品に責任を取らぬ儲け家商人と同等である」と表現しているし 11、また文学者ではないが他の諸々の文化的活動で有名なスラック・シワラックは、「作家の社会に対する責任は、父親の家族に対する責任にも比される。作家は作品人物の生を繰るのにプロム(ブラフマー神)と同じくらい価値を有する」と述べている 12。その他1957年に『人生のための芸術 人民のための芸術』を残したチット・プミサックを忘れてはなるまい 13。

サティエン・チャンティマートーンは、こうしたタイ文学史上におけるセーニーの文学史的役割を次の如く表している。「旧社会の不正義、非民主的非科学的な考えと闘った、社会の弱き者の人生のための芸術の開拓者。」 14或は、「普通の人に視点の基礎を置く歴史の場を拓いた前衛であり、1973年学生革命前後の思想・社会に多大な影響をもたらした。」 15

このようにタイ現代文学史上、とりわけ〈人生の為の芸術〉を核とする流れにおいて、セーニーは、創作及び評論の双方にわたって中心になる役割を担ったのである。

【1.2】『妖魔(ピーサート)』の文学的特徴

本作の初出は『サヤームサマイ』สยามสมัย 誌(1953-4)であり、その後受け入れる出版社がすぐになく、初刊はクヴィエントーン เกวียนทอง 版(1957)である。物語は、農村出身の青年弁護士サーイ・シーマーと上流階級の娘ラッチャニーとの出逢いから始まり、ラッチャニーの両親をはじめとする旧社会の人々と彼ら新世代との価値観の対立などを軸に展開し、最後に彼ら二人がそれぞれに、農村に入り自らの未来を社会的に虐げられた人々の役に立てようと暁の空の下決意するところで幕を閉じる。

この作品は発表当初は殆んど反響は見られなかったが、後の民主主義運動の高揚とともに復刊され、絶大な支持を集め、タイ現代文学史上の最高峰の一つとしての定評を得るに至った。

先に述べた新世代(ルン・マイ)の代表的評論家たるウィッタヤコーン・チェーンクーンは復刊されたミットナラー版(1971年)の序文の中で次のようにこの作品を評している。

タイ国のような王子王女の恋愛物語(チャクチャク・ウォンウォン)やメロドラマ風のものしか生み出してこなかった小国にとって実に偉大な小説である 16。

またついで先鋭的文芸評論家たるサティエン・チャンティマートーンは、「真摯に仕事に取り組む新世代(ルン・マイ)のバイブルとなった」 17と述べ、トリーシン・ブンカチョーンは〈人生の為の文学〉を画期的に発展させ、内容と技法の両面に亘ってほぼ完成へと至らしたことを指摘し、強調している 18。

『妖魔』に対するこれまでの論評としては、おおむねそれまで社会的弱者への作家による共感のレベルであったタイ文学を大きくはっきりと社会変革への意志を具えたものへと発展させ、とりわけタイ現代文学の中のリアリズム小説、或は<人生の為の文学>の発展への寄与という観点から評価するものが多かった。また「搾取される階級」として労働者でなくタイでは大多数を占めていた農民を主体に考えている点もタイの独自性として指摘される。『妖魔』に関しては、タイ現代文学者の圧倒的多くが好意的評価を下しているが、否定的批判も若干存在する。例えば、(『妖魔』は)「芸術的クオリティに欠けた左派文学」であり、「文学作品というより社会主義イデオロギーのプロパガンダ」であるという批判も存在する 19。

それでは次に『妖魔』の文学的特徴を、具体的に考察していきたい。

【1.2.1】象徴としての「妖魔」

主人公は理想に燃える農村出身の青年弁護士である。機会に恵まれ都会で弁護士になった今も、心の故郷拠り処は常に農村にある。社会的に常に搾取される立場にあり、殊のほか貧困に喘ぐ農村部の農民のことを考えるのを、自らの思考の立脚点としている。都会でよくある弁護士としての利権に誘われることなく、常に毅然として社会のあるべき理想に向けて自己を邁進させる。

物語は主に、主人公の美しい演説調の会話文に支えられ、諸々のエピソードを交えながら展開する。インドの古典『ヒトーパデーシャ』Hitopadeśaに言少なくして多くを語る文章の影響を受けた 20というセーニーは、前作『ワンラヤーの愛』ความรักของวัลยาではいまだ会話体中心のストーリー展開の中で理念提示の側面のみが目立っていたのに対し、『妖魔』においては、ストーリーの展開に主人公のとりなす美しい演説調の文体が上手く取り込まれてより滑らかに主張が調和され、それにより旧社会からの脱皮及び未来への理想に燃える一青年の姿を、読み手の脳裡に鮮やかに浮かび上がらせるのに成功している。加えて、旧社会の価値観に呪縛された家族環境に育った女主人公が、教育の機会を享けることで、その「自己を囲繞する強く恐ろしい」(p.11) 21桎梏から覚醒し精神的な自立へと進んでいく姿や、さらにサーイとの出逢いによってそれが確たるものへと変化成長していく様子が、明らかに見てとれる。サーイとラッチャニーの関係を経糸とすれば、ラッチャニーの親友キチィアンやその友ら「新世代」の青年達の理想への出立もまた緯糸として、織り成されている。

物語の社会的背景としては1932年の立憲革命により名目上は民主政体に移行したにも拘らず実質は依然として古い体質のままの社会であった状況が挙げられる。一部の特権的階級が大多数の民衆を支配する。特にその犠牲に陥る筆頭は、当時の社会の絶対多数であった名もなき農民たちであった。この現状と「あるべき」理想との溝に絶望することなく、自己を高く保持し、譬えそれが巨大な巌に進んで自らを投じるが如くであっても、前に一歩踏み出していく姿を、セーニーはサーイを初めとする若き主人公達にとらせている。それはまさしくセーニーの抱く理想の投影でもある。主人公達はセーニーの理想をその双肩に背負って、停滞した動かしようもなく思われる現実から遠い未来のあるべき社会へと、第一歩を踏み出すのだ。

サーイとラッチャニーが語るように、「人の貧苦こそ解決すべき第一の問題」(p.182)なのであるが、それはラッチャニーが言うように、「同情や善意だけでは問題は解決できない」(p.183)のであり、「あるべき、依るべき美しい世界」(p.184)へ向けて行動に一歩を踏み出すことが大事なのであり、またキティアンの友ニコムが言うように、「荒蕪は平坦な地より、より耕す人を必要とする」(p.63)のである。

社会は変わらなければならない。これもまたこの小説に流れる通奏低音である。或は、社会は常に変化を為していく。その流れを止めることは誰にもできない。人間は時の移ろいには勝てず、古いものは朽ちていき、新しいものが芽生える。社会の体質もまた然り。古い体質は自ずと消え、新しい価値観が自ずとそれにとって代わる。本文中に挿入されている、「時の移ろい」を謳うラムタット(掛け合い歌)(p.107)はその象徴である。そしてまた「今日の変化の世界に住まう人」(p.52)にとっては、まさに「今の時代は稲妻」(p.162)の如く過ぎ行くのである。その時、古い価値観に固執する側は、新しい時代の価値観に脅威する。それはあたかも「妖魔」の如く、変化を伴なう新しい時代の価値観が古い時代を追い払うのである。社会は常に変化する、いやすべき、とセーニーの思いがここに託されている。

これに関して、『人生の為の文学』誌にも関わり、さらにその後も数々の高名な文芸誌を主宰したスチャート・サワッシーは、「サーイ・シーマは旧社会の価値観を否定する新世代の代表」であり、「個人的恩義を捨てて搾取される民衆の側の正義」に立つものであり、「サーイとラッチャニーの父との対立は1932立憲革命による心理的社会的側面の変化を表出している」と指摘している 22。

サーイやラッチャニーらの新世代に対して、頑なまでに旧世界の価値観に拘泥し、新しい社会へ眼を開こうとしない旧世界の住民の代表は,ラッチャニーの父や還俗したチュワン元和尚である。彼らは「妖魔」に「惑わ」され、脅える。彼らにとっての妖魔とは即ちサーイ・シーマーである。「今日の制度」を「女性に対し自由の権利を与え過ぎた」(p.9)と否認するラッチャニーの父は、旧社会の価値観に敵対するサーイ・シーマーに脅威する。「この妖魔の奴めは、わたしを眠れなくする。」(p.220)「この妖魔の奴めは、毎夜わたしを惑わしに来る。」(p.221)

一方、かつては立派な僧侶であり、今は金持ちの未亡人に乞われて還俗し人生を共にしているチュワン元和尚は、サーイに対して少年時に庇護を与えた恩義を有する立場にある。サーイはチュワン元和尚より農民を圧迫する訴訟の依頼を受け、個人的恩義に添って依頼を受けるか、普遍的正義に添って断るか決断を迫られる。当時の社会的通念では現在の我々が考える処以上に恩義を取ることを当然として期待されていたが、サーイは反対の途を選ぶ。人間が「抑圧し、権力によって利を貪る時代」(p.242)にサーイは正義を貫こうとするのである。チュワン元和尚にとってもまたサーイは嫌悪すべき「妖魔」である。「この妖魔の奴めは、恩知らず(アガタンユー)だ。庇護を与えてきたのに、恩を仇で返す。」(p.136)

理想の志たるサーイと「私は常に積徳を為すウェートサンドン(ヴェッサンタラ)太子ではない。」(p.134)と語り既に俗物と化したチュワン元和尚との対比は鮮やかである。ラッチャニーの父を旧社会の「擁護者」と譬えるなら、チュワン元和尚はさながら旧社会の「寄生者」であろうか。或はサーイこそが、その自己犠牲の精神によって、現代のウェートサンドンになろうとするものであるのだろうか。しかし理想を貫くサーイの姿は、本文にエピソードとして挿し込まれている戦時中日本軍と闘ったかつての妖魔たる農民たちとオーヴァーラップしている。かつて、当時の外部の敵たる日本軍と闘った農民の正義。そしてそれを継承するが如く、現代の内部の敵たるタイ社会の不正と闘う、現代の妖魔としてのサーイ。これらの象徴としての妖魔もまた、本作品のオリジナルな文学的価値を高める重要な要素となっている。

前述のトリーシンは、タイ現代文学史上での『妖魔』の意義を、人生の為の小説に農村問題を取り上げ、また社会に対する責任や社会問題への意識も深まり、人民のための小説とでも呼び得る。技巧においてもタイ小説で初めて象徴を用いる表現手段を用いた功績は大きい、と包括的に論じている 23。

以上を踏まえて、本稿ではさらに次の二点に絞って作品の構図をまとめていきたい。

【1.2.2】サクディナー社会との対決――基本的構図

既に幾度も述べたように、先ず、この作品においては、二つの社会的立場とその対立という構図が浮かび上がる。即ち、タイの封建的社会制度の残滓たるサクディナー社会の擁護者(或は寄生者)と、それに相対する主人公サーイ・シーマー及びラッチャニーに代表されるような「妖魔」としての立場の二項対立の構図。サクディナー貴族の血を引くラッチャニーの父は、開口一番次のような言葉を発するのを常としている。即ち、「『君は誰の子か』と最初の言葉を発した。」(p.198)或は、母は次のようにラッチャニーに言う。「家柄血統のないものがどうやって高貴なものになれるでしょうか。高貴なものはその血筋にあるのです。平民(プライ)の血はどうしたって平民です。」(p.205)

サクディナー制は、タイ近代化とともに制度としては廃止されるのであるが、内実としては近代化以降も非常に大きな動かしがたい存在として、タイ社会に暗い影を落としている。この作品の書かれた二十世紀半ばになっても、その影響は色濃い 24。

このラッチャニーの父母の如き見解は、作中のもう一組の社会変革の理想に燃えたる新世代の男女の会話、即ちニコムがラッチャニーの親友キティアンに語る次のような言葉に的確に反映されている。

我々は民主主義政体へと移行してすでに二十年になるが、実際面では、いまだ我々の考えは時代の後塵を拝していて、古い考えが未だに脳裏に浸透していて、中には自分が一般国民(ラサードン)よりも上で、国民の主人(ナーイ・ラーサドン)であると考えているものもいる。(p.140)

これに対するサーイ・シーマーらの新世代の立場は先のスチャートの表現を借りれば、「旧社会の価値観を否定する」のであり、常に「民衆の側の正義」に立とうとするものであった。物語の大団円においては、主人公サーイは、サーイを貶める旨を意図して催された宴の席上で、ラッチャニーの父ら旧世代の人々に対して次の如き決別状をつきつける。

あなたは、時の移ろいを止めることはできないのです。時が流れれば、古いものたちは、博物館へと収まる日を待つのです。[…]私は古い世界、古い思考に住まう人をまどわすように時が作り出した妖魔(ピーサート)なのです。[…]我々の世界はそれぞれ別のものです。私の世界は普通の人一般の人(ダマサー・サーマンチョン)の世界なのです。(pp.264-265)

以上の二項対立が本作品の基本的構図であり、それは既に述べたように従来多くの指摘が為されている処であるが、管見によればサーイとラッチャニーの父に代表される存在の対立の構図の上に、もう一つの存在が重層的に加えられている。それは即ち、ラッチャニーの姉に代表される如く運命に翻弄され、サクディナー社会の桎梏にとらわれたその「犠牲者」としての立場・存在である。

女に生まれてきて、我々は不運(アーパップ)です。ダルニーは悲しい声で言った。父母と一緒の時は、両親親戚年長者の言うことに従わねばならないし、結婚すれば夫の権力化にあり、[…]訓辞(オーワート)下にある子供のように[…]ひとつの桎梏から脱してさらにより重い新しい桎梏へととらわれるようなもの。(pp.44-45)

姉は妹に上のように語るのだが、それはまさしく「三従の訓え」 25の如く一人の女性の存在を、存在ならぬものとして圧殺するものであった 26。このような存在の女性にできる唯一のことは「それがわれわれのカム(業)と思ってあらゆることを耐えようとしてきた」(p.45)ことのみである。「彼女が自由かつ自分自身である日は来ない」(p.206)のであり、ラッチャニーが言うようにその存在はまさしく、「壁を飾る額の中の美しい絵や、鉢の中の花のようなものでしかない」(p.206)のであった。

さて、ここにおいて従来指摘されることのなかったもうひとつの対立の構図が本作品に埋め込まれているのが見てとれるであろう。即ち、同じ姉妹でありながら、運命に弄される「なされる」存在たる姉と、運命に対して働きかける「なす」存在たる妹との対比である。

このもう一つの対比の構図を解き明かし、さらにそれをセーニーの文学的立場と結びつけることは、本稿の重要なねらいの一つでもある。

【1.2.3】「なされる」存在から「なす」存在へ――もう一つの構図

ハーバート・フィリップスはタイ文学について、究極的には仏教の教えに支えられたタイ文化を基底にもつタイ文学の本質は、スタンダードな非西洋社会の前提では測れず、かつその社会変化を西洋流の分析カテゴリーで抽出することはできないであろう旨の指摘をしている 27。

管見によれば、セーニーは、本作品で、文学にも長らく反映されてきたタイ社会に特有の通俗的仏教観念との対決・決別を示しているのである。

先ず、ここで「通俗」と称するのは、運命の享受観即ちタイにおいては業(カム)への諦観が、本来のものを離れ既に社会的に通俗化されているものとする所以であり、タイ文学においてもそれは通俗的理解の範疇を超えるものではなかったとする為である。ラッチャニーの姉の如く、業(カム)に対して一種の諦観を以ってひたすらに耐えるのみ、といった態度はこれまでタイの文化文学にも多く垣間見られ、否、もっと広く社会的基層として一般的に見られたものであった。

こうした通俗的な仏教観念の一般化に関して佐々木教悟氏は、次のような指摘をしている。

上座部仏教の正統派としての教義を重んずる立場からは斥けられることになったが、かの通俗的な業および輪廻説を鼓吹した『トライ・プーム・カター』(Traibhūmi Kathā 三界説話、三界経)のあたえた影響は大きかったのである。しかしながら、それは主として『カラワート』(Karawāt)と呼ばれる在家者の仏教受容のすがたであった。出家者たるものは、あくまで輪廻的生存の超克、すなわち解脱涅槃にいたることが目標であるとされたことはいうまでもない。 28

ここでいう『トライ・プーム・カター』というのは、スコータイ時代のリタイ王の作といわれる「三界経」と訳される処のものであるが、主として通俗化した業観念や、いわゆる善因楽果・悪因苦果 29の思想を説いている。こうした業の宿命論化に対しては、田中忠二氏は、サクディナー制の思想的基盤になったものとして厳しく批判している 30。また『トライ・プーム・カター』の為した功罪は、タイ本国でも、学生革命前後より大きな議論を呼ぶところとなり、文学者の側からもその文学にあたえた功罪に関し様々な批判が為されている 31。

こうした「本来的」 32とは呼び難い世俗化した仏教観念が論者の「通俗」と称する処のものであるが、蓋しそれは、オックスフォード大学のゴンブリッジが「宗教(仏教)とは何の関係もない」と評する処につながるものであろう 33。

タイ語で「プロム・リキット」(ブラフマーによって定められた命運)と表現されるところのものが、タイの人々にとっての運命或は業の享受観であるのだが、石井米雄氏はこのプロム・リキットに対して、自らの行為に全てが依拠する自力門たる「カンマ・リキット」(自らの行為による命運)こそが上座部仏教の教えであるとしている 34。

セーニーは、作品の重層構造として、運命或は業に屈する人、即ちプロム・リキットに「なされる」存在たる姉と、屈することなく運命・業に対して働きかける即ちプロム・リキットに相対し、「なす」存在たる妹の対比を組み込んでいるのである。この対比は姉妹以外の存在にも及ぶ。作品中で、ある農民は主人公サーイに対し、(サーイは)「ワッサナー(前世の功徳)があり、ブン(善徳)に恵まれた人なので兄弟や他の人のように重労働する必要は無いのだ。」(p.98)という上述の通俗的世俗的仏教観念を吐露する。それに対し、サーイは逆に、また別のある農民に対し、その人の性質は「人生そして運命に対して決して屈しようとしない人のそれだ」(p.105)という感慨を抱くのである。この二つの立場の違いは、次のワンナ(サンスクリットの「ヴァルナ(四姓)」)に関してサーイがラッチャニーに語る言葉に要約され得る。

一方は、それはプロム・リキット(ブラフマーによって定められた運命)であり、ブン(善徳)でありカム(業)である。生まれる以前に我々の命運はすでに決められているので、改変のしようはない、とする。しかしもう一方は、少々新しい時代の考えで、差異は我々人間が決めたもので改変することができるとする。(pp.77-78)

それでは、かの通俗的世俗的仏教観念理解たるプロム・リキットに対し、セーニーは、一体いかなる態度を選び取ることを示唆しているのであろうか。それは、運命或は業を改変できるものとして捉える、即ち石井氏の言うカンマ・リキット的側面、或は論者の言葉を用いれば、「本来的な業(カム)理解」へと、我々を誘なう立場であるであろう。セーニーは物語の最終部で、自らの責任において運命・業を、再び自己の手中に収めるという決断を、この若い男女の主人公にとらせている。サーイはラッチャニーに対し、「価値あるそして有益な新しい人生を始めるために、古い環境を断ち切って、君が自由に人生行路の選択の決断をしたのは間違ってはいない。」(p.268)と語り、ラッチャニーはそれに対し、次のように答える。「私もそうであることを望むわ。人生の運命を自己の掌中に収め、自身に確たるものを持つことで…」(p.268)

管見によれば、この立場は既に述べたように通俗から本来的な仏教理解へと誘なうものであり、かつ、ここにおいて、セーニーの既に前節で触れたタイ現代文学者としての鋭敏な社会意識、とりわけ社会変革への力強い意志と、通俗的仏教観念受容の否定の意識が相まって不二なるものとして結び付いていると言えるのである。作家の社会に対する責務を厳しく打ち出したセーニーであるが、それのみであれば、他の多くの例えばlittérature engagéeの諸作家と比していかほども独自のものであるとは言えないが、さらには東洋のタイ人作家たるセーニーにとっては、例えばダンマパダの「実に自己こそが自己の主である」 35という偈にみられるが如く、自己の行為を全き自己の責任の下に打ち立てる「本来的」な仏教の観念と互いに響き合っていると見ることができ、また、ここに『妖魔』の他ならぬ独自性があると言っても過言ではあるまい。

父母、いやどの神(テーワダー)であっても何ものをも助けることはできない。だから、もし我々が間違った決断をした故にその運命を受け入れなければならないのなら、その行為は他人によって決定された行為であるよりも自分自身によるものであるべきなのです。(pp.206-207)

と作品中サーイは語るのである 36。

【1.3】まとめ

チャールズ・クリッグスバーグはその著literature of commitmentの中で、「芸術の領域におけるコミットメントの要請は、とりも直さず二十世紀のフェノミナである」と述べ、さらにサルトルの「作家の責務はすべての不正義に立ち向かう処にある」という台詞を引いている 37。タイにおいても、〈人生の為の芸術〉の動きによって明確に打ち出された作家の社会に対する責務という観念は、各々の作家により、文芸作品中において追求され、とくにタイ現代文学において主となる流れを方向づけた感がある。その中でもとりわけセーニー・サオワポンの果たした役割は大きい。その代表作『妖魔』において〈人生の為の芸術〉派作品は最高峰に達したと唱われたのであるが、『妖魔』の意義は、単に西洋的な観念での「社会に対する責務」の表明に留まるものではない。タイ独自のあり方として『妖魔』にはもう一つの意義が秘められているのであり、論者はまたそうした読み取りの可能性を示してきた。

即ちタイ現代文学者における社会に対する鋭敏な意識の中でも、とりわけセーニー・サオワポン『妖魔』に秘められた画期的な意義は、それまでタイ文学の中で通俗的仏教理解の範囲を超えることのなかった運命や業の観念を、主体的に自らの責任のもとに引き戻したところにあり、「自らの運命を自らの手中に収める」主体的覚醒とそれを連動する意味での「責任の全的引き受け」の自覚にある、と言えるのである。

タイ社会においては、社会的覚醒は、通俗的業の観念によって縛られたサクディナー社会の桎梏からの主体的かつ精神的覚醒なくしては、畢竟、果たされ得ないものなのであろう。

【2】チャート・コープチッティ『裁き』-出家と実存のはざまで

1981年度タイ国優秀小説賞及び1982年度東南アジア文学賞を受賞した、チャート・コープチッティ(1954~)の作品『裁き(カム・ピパークサー)』(1981)は、タイ文学作品には珍しく世間の耳目を集めた作品である。初版以来現在に至るまで、文学界以外の一般の人々にも広く知られ、過去にTVドラマ化された経験をもち、昨年4月にはその作品の意匠にずれがあるとはいえ映画化もされた。

しかしながら、そうした知名度に反し、この作品に対する評論・研究論文の類はそれほど多いものではない。その批評のなかのいくつかに、本作品のテーマをサルトルのHuis clos『出口なし』の台詞“l’enfer, c’est les Autres” 38(地獄とは他人)としたものがある。しかし、これらの批評もまた指摘の段階に留まり、そのテーマとの具体的な係わりを分析したものではない 39。

本論はチャート・コープチッティ『裁き』を題材とし、タイ文学におけるサルトル受容の状況も視野に入れた上で、作品テーマとサルトルの(初期及び中期)思想との関連・類似性を、L’Être et le néant『存在と無』やLa Nausée『嘔吐』等を参照しつつ探っていきたい。それとともに、タイの小説ならではともいうべき、その独特な仏教的価値観、メンタリティをも指摘することをその狙いとするものである。

【2.1】作品の成立と背景

・チャート・コープチッティชาติ กอบจิตติ『裁き(カム・ピパークサー)』คำพิพากษาの成立

カム・ピパークサーとは裁判などの判決の意味であるが、既に『裁き』というタイトルで邦訳が出ているため本稿では、それを踏襲することとする 40。

初刊はトン・マーク版ต้นหมาก1981年であり、同年、1981年度タイ国優秀小説賞を受賞している。また、この作品は1982年度にタイで最も権威ある東南アジア文学賞(sea-write)を受賞している。さらにチャートは後の1994年に『時』เวลาという作品で再び同賞を受賞している。二回受賞したのはチャートが初めてであり、その後一人いるだけである 41。この作品は今年3月の時点で39刷を数えるといった、タイでは異例とも言うべき極めて巷間に知られた文学作品と言えよう。チャートは1954年にタイ中部のサムットサーコン県に生まれ、デックワット(寺男)などを経験しながら美術工芸学校を卒業した。その後女性用革鞄製造の仕事などをしながら創作修業に励んだのであった。

・作品の時代背景

すでに冒頭で述べたように、タイにおいては他の社会的な動きと同様に、文学においても、1973年の「学生革命」前後が一つのturning pointとなるのであるが、その「学生革命」以降の作家の中で最も活躍し、注目されてきたのがチャート・コープチッティであろう。それはいうなれば社会変革への理想を謳った「学生革命」以前の作品傾向とは異なった趣を持つといえるのである。チャート・コープチッティのデビュー当時の先輩作家にあたるセーニー・サオワポンは、すでに初期の段階でその新しい才能の出現を認めている。

チャート・コープチッティは勇敢にも文学の挑戦に応えた新世代(ルン・マイ)の作家である。彼は今後その道程に従いさらにいっそう発展していくであろう。そしてその路は孤独な侘びしい途ではないのだ。 42

チャートはセーニーらの「純文学」系の流れと軌を一にする作家と位置付けることができるであろうが、セーニーらをはじめとするそれまでの社会変革への意識や理想を強く打ち出した、いわば意識が「外部」に向かった世代の文学傾向に対して、意識が「内面」に向かい、内面描写を色濃く行っている点が、新しさとして注目される。その変化の背景要因には、その間にタイ文学において「意識の流れ」の導入や「実存主義文学」の翻訳及び試行が行われたことの影響が考えられるのである。ここで『裁き』の出現する時代背景を振り返ってみたいが、まず次のような指摘が挙げられよう。

タイ歴史上唯一の「人民革命」である1973年10月「学生革命」が起こった時、チャートは19歳であった。その「民主主義ブーム」は1976年10月の血の反革命まで三年間続き、これらの若者や(年長の)理想主義者のユートピア的白昼夢は終焉した。[…]『裁き』は人民による人民のためのという、真に民主主義的なものの復活の、いかなる可能性への希望もタイの啓蒙的人々のグループが失ってしまったかもしれない時期に現れた。主人公の葛藤はミクロコスモスとして、タイ社会自体であるマクロコスモスレベルの葛藤を反映しているかもしれない。 43

ここでいう1973-1976はタイで最も民主主義的な時代であったとされており、既に述べたように諸々の意味でタイ社会の転換期となった時期であることが数多く指摘されている。ところが1976年の反動クーデターで、時代は一気に閉塞状況へと移行するのである。そのときチャートは22歳であった。そして5年後の1981年に『裁き』は誕生するのだが、ここではひとまずこうした作家としてのチャートの出現する時代背景を、文学的側面からさらに注目することとしたい。とりわけ当時の【翻訳・評論】(1973~1976期)状況を中心として、<タイ文学におけるサルトル受容>の様相を、見ていくこととする。

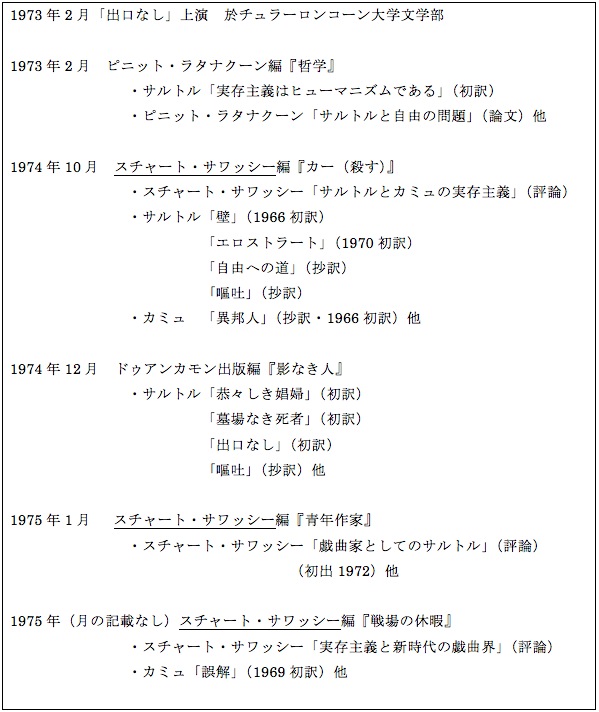

概要は以下の表に示す通りである。繰り返しになるが、この時期はチャートの19-22歳にあたっている。

一見して判る通り、この中で中心的な役割をなしているのは、スチャート・サワッシーであり、かれは文芸評論家であるとともに、有能な雑誌の編集長でもあり、また実作家でもあった人である。このスチャートに見出されてチャートは文学界へと登場するのである。即ち、1979年スチャート・サワッシーの主宰する『ロークナンスー(本の世界)』の特別号で作家としてデビューし、さらには同じくスチャートの主宰するチョー・カーラケート賞を受賞し文学活動を本格的に始めることになるのである。

ところで、【タイの実存主義的作品】としては、上のスチャートの作品も含めた次の二点が挙げられよう。一見して判る通り、この中で中心的な役割をなしているのは、スチャート・サワッシーであり、かれは文芸評論家であるとともに、有能な雑誌の編集長でもあり、また実作家でもあった人である。このスチャートに見出されてチャートは文学界へと登場するのである。即ち、1979年スチャート・サワッシーの主宰する『ロークナンスー(本の世界)』の特別号で作家としてデビューし、さらには同じくスチャートの主宰するチョー・カーラケート賞を受賞し文学活動を本格的に始めることになるのである。

・ウィッタヤーコーン・チェーンクーン「この途は死へと通ず」(初出1968)、短編集『だから私は意味を求める』1971所収。この作品はまた、「意識の流れ」をタイで最初に本格的に導入した作品といわれている。(ただし本人はそういった指摘を否定している。)

・スチャート・サワッシー「壁」(初出1969)、短編集『静寂』1972所収。この作品はサルトル「嘔吐」の影響が著しいと指摘される。

マーリニー・ケーオメットによれば、こうしたタイにおける「実存主義的作品」の出現する背景を次のように指摘している。

1963-1973の期間、タイ知識人にとっての文学・政治界の雰囲気は「模索の時代」「静寂の時代」或は「エクジス(exis)の時代」と呼ばれた。」「サリットの独裁政治(1958-63)とヴェトナム戦争の不条理がこの哲学を受け入れる土壌の一端となった。 44

「静寂の時代」というのは、スチャート・サワッシーの作品『静寂』から逆に採られた名前である。こうした文学的時代背景のなかでチャート・コープチッティは成長したのであった 45。

【2.2】作品の特質

本作品の梗概を示せば次のとおりである。

第一部「網の中で」第二部「自由へ」の二部構成。ストーリーとしては、村の寺に寄宿しているデックワット(寺男)の息子ファックが主人公。ファックはサマネーン(少年僧、沙弥)として出家し、修行に励み教法試験にも合格し、村人の尊敬とともに将来を期待された模範的な存在であった。しかし父のことが心配で還俗を余儀なくする。その後父が死に、父の残した精神異常の年若い寡婦ソムソンとの関係を疑われ、事態は急展開していくのである。即ちいわれのない度重なる風評の犠牲となり、自身は存在の「網の中へ」とふかく落ち込んでいく。そうした中、以前は蔑んでいた死体焼却人カイを唯一の友とし、遂にはアルコールにその逃げ道を求める。さらには自身が用務員をしていた学校の校長に金を騙し取られた挙句、周囲にそれを信じてもらえず逆に逮捕され、血を吐きながら死んでいく。

本論では、本作品を大きく全体的テーマとして、「出家と実存」という視座に沿って考察していくこととする。分析に当たり、先ず大きく「出家から俗界」「実存との対峙」「出家と実存のはざまで」という三つに区分して考えていきたい。

【2.2.1】出家から俗界へ

出家の世界は静謐かつ安寧である。加えて、タイにおける出家は、現代の日本人の我々が考える以上に精神的な価値を持つ。出家に生きることは、世俗の尊敬も集め、かつ自身のこころの平安も保つ結果となる。しかしファックには、そうした出家の安逸な世界にひとり住まうことよりも父親への報恩の念がまさるのであり、結果として還俗するにいたるのである。

たとえ自身はいまだ仏教の庇護の下にいたい、仏陀の弟子でいたいと思っていても、在家の父のことに視線がいく度にファックは不安でなくはいられなくなった。[…]父を捨てて独り密かにもつような安楽は、棄てることを望んだ。(pp.15-16) 46

タイにおいては、他の上座部仏教圏(例えばスリランカ)とは異なり、還俗が否定的にとられることは無い。むしろ出家経験者は温かく世俗へと迎え入れられる 47。ファックもまた、還俗後も暫くは村の模範青年であった(p.17)。しかしやがて、いわれなき風評により評価が地に落ち、逆に悪人の典型(p.200)、悪徳の見本(p.234)とされるのである。

しかしながらファックはそうした状況のなかでも、その元凶である寡婦の狂人ソムソンを捨てられないのである。

彼女は人だ、動物ではない。[…]彼女を追い出したいのか。自分だけが潔白であるため自分だけが善人であるために、他の人が苦境にあるのを抛っておくのか。――僕には出来ない。(pp.46-47)

こうしたファックは真に憐みの心(メッター・カルナー)或は、慙愧の心(ヒリ・オタパ)を具足した仏教的善の体現者であるとすることが、できよう。この場合の仏教的善とは、表面的な欺瞞や偽善ではなく、本来的な意味での善をさしていることは言うまでも無いであろう。

しかしながら出家の世界とは異なる在家の世界、即ち俗界に「堕ちた」ファックは、実存との対峙をいやが上にも為さなければなければならないのである。

【2.2.2】実存との対峙

ファックによるこうした実存との対峙の位相を考察するため、以下本節ではさらに項目を「実存の苦しみ」「他者の眼差しによる羞恥」「社会=自己欺瞞的存在」の三つに細分化して考えていくこととする。

①実存の苦しみ

ファックは、咎なくして苦難を受ける善人の系譜に、列なると言うことができるであろう。ファックの場合はもちろん「仏教的善人」という意味である。実存主義的見解によると、こうした咎なくして苦難を受ける善人の姿は旧約聖書にみられる「ヨブの苦難」などといった処まで遡源することができる 48。ヨブの嘆きの如く、ファックもまた次のような嘆きを漏らす。

これは業だ。いつ業をなしたと言うのだ。この人生で一匹の魚も殺したことはない。お金も一銭だって盗んだことはない。[…]五戒をずっと守り行動してきたのにどうして業を受けなくてはならないのか。それとも前世からなのか。(p.57)

さらにこうした悲運をなげく嘆息から、ファックは、次のような思惑へと至るのである。

彼は信じたくなかった。ひとつだけ信じるのは、今直面している悪業はすべて他人から来ているということである。(p.57)

本来、(上座部)仏教 49では、業が他人から来るとはされない。ファックはここで「仏教的業」ではなく、「実存の苦しみ」を予感していることに、注目すべきである。それは、次のようなファックの述懐に明確に表れている。

これであるのか、人間(じんかん)には寒さも暑さもあるといったのは。この今までずっと受け続けている苦しみであろうか、その寒暑というのは。ぼくが一体誰に対して悪業を働きかけたというのだ。[…]自分の悪業を責める代わりに、他人を責めることを思いついた。他人こそがまさに彼を失墜させたのだ。彼の人生行路を変えてしまったのだ。彼は独りでいるのがどれほど孤独で寂しいかよくその味をしっていた。彼は他人と交わりを欲した。だが、どうしてこれらの人は彼を少しも理解しようとしないばかりか、孤独へと押しやるのか。何故彼のすることは全て悪い結果へと向うのか。そして校長のような悪人を、逆にだれも悪しき者であると信じないのか。(p.265)

他人による失墜、他者との交わりの断絶、意思疎通の不可能、などの「実存の苦しみ」が彼を捉える。ファックは、サルトルの『嘔吐』の主人公の如く社会の余計者(de trop 50)として、いわれなき風評の犠牲となる。即ち風評の「裁き」により彼は疎外され、「出口なし」の状態に陥る。風評を為す側、即ち村人こそは(サルトルの批判する)自己欺瞞に生きる存在であり、かくある村人はファックにとってはまさに「地獄とは他人」と化す存在となっているのである。彼は周囲の存在から追いつめられ、自己の実存と対峙する。しかし最後は、酒により自己の実存から眼を背けながら、「路傍の犬」の如くただ死にゆくのみとなるのである。

こうした作品のテーマと重なって、犬殺しの場面が作品に挿入されている。即ち罪なくして死刑となる犬の存在はファックの存在の暗示でもあり、またこれからファックの辿らねばならない命運の伏線でもあるのだ。自身の存在が他者と化し、もはや意思疎通の不可能となったもう一つの存在からの「誤解」により、あらゆる方向から袋小路へと追い込まれていくのである。

ファックは、犬殺しに手を染め、次のように嘆息する。

これが、自分に何の悪も及ぼしていない生き物を殺し、生を絶つのに手を下さなければならない最初だ。(p.83)

あれは犬だけれども僕と同じように生きていて、同じように生きたいと思っていた。(p.85)

ここでは、ファックは、狂犬ではないかもしれない犬を、校長の言葉ひとつで狂犬として殺す役割を強いられているのだ。即ち、「今彼はまさに状況に強いられている者の立場に落ち込んでいた。」(p.84)のである。

どうして僕はそれが狂犬とおもったのか。校長がそう言ったからだ。校長はその犬がほんとうに狂っているかどうかなどどうやって判るのか。[…]もしその犬が人間であるなら、咎無くして死刑に処せられたのと同じ[…](p.87)

状況に強いられるこうしたファックの苦境を、サルトル的テーマの言葉を借りて表現しようとすれば、少し意味が抽象的になる嫌いはあるが、次のように表現に集約されうるであろうか。

“Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre.” 51「あらゆる実存するものは理由なく生じ、弱さによって存続し、出逢いにより死ぬ。」 52

②他者の「眼差し」(regard)による「羞恥」(honte)

(「対他存在」être ・pour ・autrui=「対自存在」être ・pour ・soiの「即自存在」être・-en ・soi化)

次には他者の「眼差し」により羞恥を感じざるを得ない存在への転化、即ち本来的自己の失墜たる「対他存在」とならざるを得ぬ、実存の相剋(conflit 53に注目したい。

しかし誰かと出会ってしまうと思い始めた瞬間、羞恥と慄きが突然生起した。それは内部に侵入して身体を動けなくし、思考が驚きおののいた。前へ出かけ始めた足が脱力し、手が木のようになり髪の毛がふるえた。[…]彼らと会わなければならないのか。[…]会わなければならないのに恐れおののいた。(p.182)

バス停にいる人が送ってくる視線が怖かった。そうだそれは彼のような敗者のほうを見て嘲笑う勝者の眼差しであろうに違いない。[…]そしてどうして彼は一人で闘わなければならないのか。どうしてもう一方の側はかくも多勢なのか。(p.289)

以上のような事態を解釈するのに、サルトルの言葉を再び借りるとすれば、

“La honte est sentiment de chute originelle” 「羞恥は根源的な失墜の感情」 54

であり、これを敷衍すれば、要するに自己欺瞞的な他者の出現により、ファックの実存(対自存在)は「羞恥」を感じ即自存在(物存在)へと失墜していくのであると、一つには解釈できるのである。しかしそこにはもう一方で、仏教的な慙愧心(ヒリ・オタパ)と実存主義的羞恥心が渾然と入り混じっていて、分化できないとする解釈も成り立つであろう。

③社会=自己欺瞞的存在

三つ目は、les Salauds「ろくでなし」とl’esprit de sérieux「くそまじめな精神」というサルトルの二つの言葉と正に符号する存在が本作品中にもみられることについて注目したい。

les Salauds 55

「卑劣漢と」いった意味だが、白井訳に従えば「ろくでなし」である。本作品中、校長は偽善的人間の典型として描かれている。校長の姿を描いた箇所は、本作品の中でもチャート一流の「皮肉」の筆が最も冴え渡っている場面の一つである。チャートという作家の、他の作品にも随処にみられる風刺的性格がいかんなく発揮されている箇所でもある。まず校長の登場する場面を見てみよう。

ファックを赦す校長の姿を見遣る村人たちの両眼の視線は、お寺に懸かる仏伝図を見ているようであった。仏陀がアングリマーラーを諭している場面である。ファックが名誉を汚すため中傷したにも拘らず、仏僧の如く慈悲心をもち、ファックの奴に怒らない校長の善を褒め称え合う者さえいた。(p.276)

校長の丸い面には顔いっぱいの笑みがあらわれていた。[…]それはこの上なく美しい微笑であった。(p309)

さらには、村長をしてかくある校長のことを「このごろはあのような善人は全く減ってしまった」(p.281)とまで言わしめるのであるが、この校長も村長も両者ともに、サルトル的な意味でのles Salauds「ろくでなし」なのである。さながらタイ国版「ブーヴィルのブルジョワ」というところであろうか。

彼らは下に述べるl’esprit de sérieuxとともに、決して実存に出会うことのない存在、即ちサルトルの非難する自己欺瞞 56に生きる存在なのである。

l’esprit de sérieux 57

松浪訳に従えば「くそまじめな精神」、或はその他の訳では「謹厳な精神」とされるが、これは教条主義的としてサルトルが批判する人々である(例えば教条的な炭焼き職人)。『裁き』では、村の人たち、即ち、見かけだけの仏教的善人に符合する。以下にみられるのは寺の仏教行事の後の模様である。

村人たちはそれぞれ善徳に満たされ、善業に満たされた顔色でだんだんと集まり、お互いに笑みを湛えて挨拶しあった。新しい衣服を鮮やかに着飾っていた。(p.61)

次なるは、タイで現在でも日常的に最も好んでされる「タンブン(喜捨・積徳)」の模様である。

僧侶たちは読経をおえると、席を立った。[…]村人はそれぞれ小人数に分かれて来た途を戻っていった。[…]こころが満ち足りて、至福の輝きが顔にまで溢れていた。彼らは来世は幸福安寧であるという保証が得られたのだ。あらたにタンブン(喜捨・積徳)して帰ってくる人の顔が幸福や希望に満ち溢れているのをよく見てみなさい。(p.65)

このタンブンには、タイの一般の価値観が色濃く表れている。頻繁に好んで寺にお金などを寄進し、心の平安を得るのが日常の彼らのメンタリティーなのである。既に述べたように、彼らはもはや意思疎通の図れない他者と化した存在であり、それは決して実存に出会うことのない存在、即ちサルトルの言う自己欺瞞に生きる存在 58でもあるのだが、さらには、別の見方からすると、ここでは村人たちの信奉する一般的仏教、或は通俗的仏教価値観の作者(チャート)による否定、と捉えることもできるであろう。(このことはまた次節で述べる「出家に価値」を置く価値観にも繋がるものである。)

【2.2.3】出家と実存のはざまで

前節の考察を踏まえて、最後に「在家の世界苦」とでも言うべきものに注目したい。

在家に戻ったファックはすでに、「出家時に覚えたお経を全て唱えてみても安らかな眠りにつくには役立たなかった」(p.57)状態になっており、「五戒をずっと守り行動してきたのにどうして業を受けなくてはならないのか。」(p.57)と自らの命運を否定的に嘆くのみの存在に堕している。

さらには救いを求めて方丈のところへ行っても、「それは業である。これこそわたしが以前言ったことだ。」(方丈の言葉-筆者註)と言われ、もはや「[…]助けをもとめて仏僧を尋ねても、苦の炎は消滅しようとしない。」(p.57)といった状態にまで陥っている。即ち、村中の信仰を一身に集める存在(p.177)の方丈でさえ、もはやファックにとってはもはや寄る辺ではなくなってしまったのだ。加えてファックは信仰の象徴と考えられる「寺の鐘の音にも驚愕する」ようになる(p.186)のである。さらには、

お父さん、僕を助けて![…]そして心の中では、天上高くあらせられる仏の名を呼び、来迎されて彼をこの地獄の網から引っ張りあげてくれるのを哀願する事もあった。しかし彼の願いは浮かび上がって蚊帳の天井までも届かないように思えた。(p.188)

と嘆くのである。ここから読み取れるのは次の点であろう。

ファックは僧侶への帰依を初めとする、一般の寄る辺としての仏教には既に希望を見出すことが出来なくなっているのである。さらに注目すべきは、作品中で在家の五戒は僧侶への帰依、仏教への帰依の象徴となっている処のものであり、これはまた通俗的な村人たちの奉ずる処の一般の仏教の象徴ともいえるのだが、既に実存に対峙せざるを得ないところまで追い込まれたファックにとっては、遥に乖離してしまった存在の信仰であるということだ。ファックにとっては、或は、

“Aucune morale générale ne peut vous indiquer ce qu’il y a à faire ;il n’y a pas de signe dans le monde.” 59

「実存者にとってはもはや世界はいかなる一般道徳も、何をすべきかを指示することはできない。この世界に指標はない。」 60

のであろう。俗風に言えば、神にも仏にも助けを求めることはできないのである。

しかしここで看過してはならない点がある。それは、出家という仏教的価値観にはいまだ価値を見出しているのであり、出家への憧憬が主人公の中にいまだ根強くあるということである。

「僕は出家したい。」「出家して仏法の世界にいきたい。」(passim)という言葉が頻繁にみえ、或は「二名の僧の燦然と耀く黄色の僧衣が、緑の草叢を通って颯爽と寺へとむかう。」(p.264)図が、フラッシュライトの如く、酒に澱んだファックの脳裡に映るのである。また別の箇所では、次のように胃から血を吐きながらファックは追想するのである。

昔のネーン(沙弥)時代の読経所の図が思い出の淵に浮かび上がった。静謐な面をもつ大きな仏陀像。[…]いつか読経している時にこっそりその姿をみると、仏がほんの少しかれに微笑んでいるようだった。(p.288)

即ち、出家への憧憬は捨てきれず、最期の際まで意識の流れとして、描写されているのである。ここはまさに、『裁き』を読み解く上での、新しい見方となろう。

【2.3】まとめ

ここまで考察してきたように、作品の重要なテーマとしては次のようなものが挙げられよう。

・世界に寄る辺なく投げ出されている実存(人間存在)との対峙、およびその対極にある自己欺瞞(に生きる人々)の否定。さらに、そのもう一つの側面である他人による地獄への失墜、の情況

・苦は業に因るという観念、あるいは苦は業の結果であるとする人々 61(タイ的自己欺瞞の一つ)、の批判。そうではなく、苦は人間の実存の結果とする。

・タンブンをはじめとする一般の通俗仏教信仰(タイ的自己欺瞞の一つ)への懐疑。しかしながら、自ら修行する出家という仏教的価値観にはいまだ価値を見出している。

前二者はサルトル的テーマと連なるものであり、第三点はサルトルとの相違点であろう。注意点としては、ファックは校長・村長らに比した自身の苦境を社会的地位(階級差)に還元(p.73)しようとする点が挙げられる。さらにはアルコールに逃避して死んでいくファックの実存にはサルトル的プロジェ(未来への投企)はないのである。しかし出家に「出口」を求めているのがこの作品に特徴的であろう。ここで第三点の出家という仏教的価値観について、我々は、既に出た次のような<方丈の言葉>を思い出さなければなるまい。

暑さ寒さをもつ人間(じんかん)は際限なき難儀のみであり、仏法の世界の中のように静謐もなければ安寧もない。(p.15)

この言葉がまさに、暗示の如く通奏低音として作品中に流れているのである。ここでいう「仏法の世界」とは出家者としての仏法の世界であり、世俗と区別した出世間のことをいっているのであるのはいうまでもない。それは他人との出会いにより自己の失墜を招く、実存と向き合わざるを得ない世間、即ち仏教的に云うならば、パーリ語で云うところのローキヤではなく、ロークッタラ、即ち出世間なのである。以上はまさに「出家と実存のはざま」の位相と捉えることか出来るであろう。

結語

以上見てきたように、両作品ともにその根底においては、同じ「業(カム)」というものを取り扱っていると考える事ができるのであるが、セーニーとチャートとではその表出の仕方が極めて異なるのである。即ち、セーニー作品に顕著に見られるのは、意識が外部(社会)に向かい、極めて理想主義で啓蒙主義的な表出である。それに比してチャート作品では意識が外に向うことなく内面に深く沈静していくのである。即ち社会変革等を促す外面的描写から、心の裡にある沈殿を吐露表現する内面描写へと移行している。

この社会意識から内面意識への移行には、1973-1976前後の社会的な経験が重なっており、さらには同時代的な外国文学の動向を摂取することにより、タイ文学がいわば「単純な」啓蒙的意識からそうしたものとは距離を置いたある種「冷めた」眼をもつ意識へと変遷していく事が、二作品を例としてわかるのである。これは実は、さらには二作品以外の他の多くの作品にも共通して見られる傾向でもある。今後もおおいにタイ現代文学の多角的かつ本格的な研究がなされねばならないであろう。

Hiramatsu Hideki

Osaka University of Foreign Studies

*『妖魔』の引用はマティチョン版2002年、『裁き』の引用はホーン版1996年の拙訳による。またその他の引用も特に断りのない場合は拙訳による。引用または本文における傍線は筆者による。

(尚、人名等のタイ文字はローマ字転写せず、便宜上カタカナ表記を施したことをお断りします。)

Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 8-9 (March 2007). Culture and Literature

Notes:

- Tham Seong Chee, ed. “Introduction.” Essays on Literature and Society in Southeast Asia. Singapore: Singapore University Press, 1981.p.ⅷ. ↩

- Niels Mulder. “Individual and Society in Modern Thai and Javanese Indonesian Literature.” InInside Southeast Asia. Bangkok: Duang Kamol, 1992.p.62. ↩

- Nitaya Masavisut. “Introduction.” Thai P.E.N. Anthology: Short Stories and Poems of Social Consciousness. Bangkok: P.E.N.International Thailand Center. 1984. pp. (11)‐(12). ↩

- サティエン・チャンティマートーン เสถียร จันทิมาธร「1980年2月『青年』への手紙を通してバンチョン・バンチュートシンを見る」、バンチョン・バンチュートシン บรรจง บรรเจิดศิลป์ 『文学批評』วรรณวิจารณ์ 所収、マティチョン、1995. p.11. ↩

- タイにおいては人の呼称はファーストネームで為し、学術論文等においてもファーストネームで言及するのがならわしである。本稿においてもそれに従う。 ↩

- ここで「純文学系」と称するのは、もう一方にいわゆる「恋愛物」の流れが根強く、かつ力強くあり、その流れもまたタイ現代文学史を体系的に捉える際には看過できない面もあるからであるが、それに関してはまた別に稿を起こす必要があるであろう。 ↩

- セーニー・サオワポンの61年 サクチャイ・バンルンポンの84年」、日刊『マティチョン』 มติชนรายวัน、2002年7月27日、p.18. ↩

- 1952年3月31日、於タマサート大学。のち『大衆の意見』มหาชนทรรศนะ、民衆の為の学術グループ、1974. 所収 ↩

- のち『学ぶべき作家の見解』ทีทรรศน์ทีน่าศึกษาของนักประพันธ์่、チェンマイ大学学生文芸クラブ、1975. 所収。 ↩

- バンチョン・バンチュートシン บรรจง บรรเจิดศิลป์ 『文芸と人生』ศิลปะวรรณคดีกัปชีวิต 、クルム・プーイン・タマサート、1976.p.65. また「芸術の価値はその芸術が人間の人生の一部として存在できるときのみあり」、「人生に対して無価値であるのなら、芸術もまた全く価値をもたない。」(p.63.)とも述べている。 ↩

- ウィッタヤーコーン・チェーンクーン วิทยากร เชียงกูล「作家の擁護」、(『ロムチャン 』ร่มจันทน์ 1971年第4号)p.76. ↩

- ソー・シワラック ส. ศิวรักษ์ 「作家の責任」、サティエン・チャンティマートーン เสถียร จันทิมาธร 編『書を書く人』คนเขียนหนังสือ 所収、ミットナラー、1970. p.144. ↩

- 例えば「芸術は、人生をその立脚点とし社会の思潮がその型を規定する」「民衆全体に裨益する芸術が<人民のための芸術>と呼ばれる」と述べている。引用は、ティーパコーン(チット・プミサック)ทีปกร(จิตร ภูมิศักดิ์)『人生のための芸術 人民のための芸術』ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อปรชาชน、シーパンヤー、1998.(pp.163-164)による。 ↩

- サティエン・チャンティマートーン เสถียร จันทิมาธร「セーニー・サオワポン 芸術の為の芸術から人生の為の芸術へ」、(『ロークナンスー』โลกหนังสืืือ 1978年8月号)p.60. ↩

- サティエン・チャンティマートーン เสถียร จันทิมาธร「セーニー・サオワポン 普通の人の武勇」、(『シンラパワタナタム』ศิลปวัฒนธรรม 2001年7月号)p.12. ↩

- ウィッタヤコーン・チェーンクーン วิทยากร เชียงกูล 「セーニーからの便りなし」(ミットナラー มิตรนรา 版1971の序文)、アーンタイ อ่านไทย 版『ピーサート』2000所収、p.198. ↩

- サティエン・チャンティマートーン เสถียร จันทิมาธร『本の虫』หนอนหนังสือ、チャルン・ウィット、1976. p.100. ↩

- トリーシン・ブンカチョーン ตรีศิลป์ บุญขจร「鏡とランプ:セーニー・サオワポン文学における社会に対する作家の責務」(『シンラパワタナタム』 ศิลปวัฒนธรรม 2001年7月号)p.83. ↩

- Mattani Mojdara Runtin. Modern Thai Literature .Bangkok: Thammasat University Press, 1988. pp.42‐43. ↩

- 筆者との個人面談による。2002年9月16日、於バンコク、セーニー宅 ↩

- 妖魔』の引用は、マティチョン มติชน 版『ピーサート』2002年の拙訳による。以降引用はページ数のみを示す。尚、岩城雄次郎訳『妖魔』、井村文化事業社1980.を参照した。 ↩

- スチャート・サワッシー สุชาติ สวัสดี์ศรี 「タイ作家の思潮1945~現在」、(『人生の為の文学』วรรณกรรมเพื่อชีวิต 1973年6月号)p.29. ↩

- トリーシン・ブンカチョーン ตรีศิลป์ บุญขจร 『タイ小説と社会 1932~1957』(第二版)นวนิยายกัปสังคมไทย พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕00、チュラーロンコーン大学文学部テキストプロジェクト、1999.pp.188-194. ↩

- 例えばインタラーユット(ナーイ・ピー)อินทรายุธ(นายผี)は「リリット・プラロー…サクディナー文学」ลิลิตพระลอ…วรรนคดีศักดินา(1949)においてサクディナー体質を徹底的に批判した。 ↩

- 「三従の訓え」に関しては、『マヌの法典』 (manusmRti 5・148)参照。 ↩

- タイ文学において初めて女性の登場人物に自立的価値をもたらせたものとしてセーニーの前作『ワンラヤーの愛』が評されている。 ↩

- Herbert P. Phillips. Modern Thai Literature. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.p.11. ↩

- 佐々木教悟『インド・東南アジア仏教研究Ⅱ 上座部仏教』、平楽寺書店、1986、p.166. ↩

- 善因善果・悪因悪果」とされることが多いが、ここでは桜部氏他に従い本来的意味の「善因楽果・悪因苦果」とする。桜部建「アビダルマ仏教の因果論」、仏教思想研究会編『仏教思想3 因果』所収、平楽寺書店、1978 . p.138. 及び大阪大学榎本文雄教授の御教示による。 ↩

- 田中忠治『タイ 歴史と文化-保護・被保護関係と倫理―』、日中出版、1989.とりわけ第三章及び第六章参照。 ↩

- これに関してはSoren Ivarsson. “The Study of Traiphum Phra Ruang:SomeConsiderations.” In Manas Chitakasem, ed. Thai Literary Traditions. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1995. pp.56-86.に手際よく纏められている。 ↩

- 本来的な仏教の立場がこのような宿命論的立場をとるものではないことは、藤田宏達「原始仏教における因果思想」、仏教思想研究会編『仏教思想3 因果』所収、平楽寺書店、1978.pp.83-124 及び佐々木現順『業の思想』、第三文明社、1980. を参照されたい。 ↩

- Richard Gombrich. Theravāda Buddhism. London: Routledge & Kegan Paul, 1988. p.29. ↩

- 石井米雄『上座部仏教の政治社会学―国教の構造』、創文社、1975. pp.11-12. ↩

- attā hi attano nātto (Dhammapada 380) またこの偈はタイにおいても広く巷間に知られている。 ↩

- しかしながら『妖魔』の文学史的評価としては、批判点として、この作品にはその解決の具体例がいっこうに示されていない。いわば決意表明としての第一歩が示されているのみで、その後の具体的足どり、或は人生行路が全く欠如している、といった指摘がなされている。(前掲ウィッタヤーコーン「セーニーからの便りなし」参照) ↩

- Charles I. Glicksberg,The Literature of Commitment. New Jersey:Associated University Presses, 1976. pp.50-51. ↩

- See,J.P.Sartre.Huis clos .Gallimard.coll.folio,1972.p.92. ↩

- 例えばチェータナー・ナーカワッチャラเจตนา นาควัชระ 「チャート・コープチッティ『裁き』批評」(『ロークナンスー』、1982年9月号)pp.22-27、或はコープクン・インクターノンกอบกุล อิงคุทานนท์「再びチャート・コープチッティ『裁き』を鑑賞する」(『ロークナンスー』、1982年12月号)pp.72-75.など。 ↩

- 星野龍夫訳『裁き』井村文化事業社1987、その他三種の英訳も出ている。 ↩

- もう一人は、ウィン・リョウワーリンで受賞作は『平行線上の民主主義』(1997)及び『人という名の生き物』(1999) ↩

- セーニー・サオワポンの序文(1980)、チャート・コープチッティ『袋小路』จนตรอก、コンワンナカムคนวรรณกรรม1985.所収。 ↩

- Chetana Nagavajara, “Spatial Concentration and Emotional Intensity: Inspirations from Sartre and Camus in the Works of a Contemporary Thai Novelist” in Comparative Literature from a Thai Perspective: Collected articles 1978-1992. Bangkok: Chulalongkorn University Press 1996. ↩

- マーリニー・ケーオメットมาลินี แก้วเมตร「スチャート・サワッシー「壁」とサルトル『嘔吐』のあいだ」、(『ロークナンスー』1981年9月号)。 ↩

- こうした翻訳をチャートは文学青年時代に読んだと想定される。ただし筆者との直接インタヴューでは、はっきり読んだとの明言を彼は避けた。かつ否との否定もなかった。 ↩

- 引用はホーンหอน版1996年の拙訳による。傍線は筆者による。以下、同テキストからの引用はページ数のみを示す。 ↩

- 却って、成年男子ならば、出家経験を持つことで初めて一人前になると、伝統的に看做されてきた。例えば、結婚前には短期的な(一時)出家を経験して「一人前」になり、結婚する資格を認められるといった観念は、現在に至ってもまだ見受けられる。 ↩

- See, John Macquarrie, Existentialism. Middlesex: Penguin Books.1980.p.38. ↩

- 勿論ここでは、テーラヴァーダ(上座部)仏教、或は初期仏教をさす。 ↩

- J.P.Sartre, La Nausée Gallimard.Livre de poche.1970. passim. ↩

- La Nausée, pp.188-189. ↩

- 白井浩司訳『嘔吐』人文書院、改訳新装版1994.pp.218-219. ただし訳を若干変えた。 ↩

- See,J.P.Sartre, L’Être et le néant.Gallimard.tel.1999. p.292.ff. Le regard.松浪信三郎訳『存在と無』Ⅱ、人文書院、1958.p.79.ff. ↩

- L’Être et le néant. p.328. 松浪訳『存在と無』Ⅱ、1958.p.158. ↩

- 嘔吐』ではブーヴィルのブルジョワたちをさす。See, La Nausée. p.136.p.145.p.185、白井訳p.154.p.165.p.215. ↩

- See, L’Être et le néant. p.81.ff. La mauvaise foi. 松浪訳ではmauvaise foiは「自己欺瞞」、Hazel E. Barnes 訳Being and Nothingness. New York.Washington Square Press,1966.ではbad faithと訳されている。 ↩

- J.P.Sartre, L’Être et le néant. p74.松浪信三郎訳『存在と無』Ⅰ、人文書院、1956.p138. ↩

- ただし狂人ソムソンや寺の死体焼却人カイなど社会から忌避されるべき存在に、自己欺瞞に生きる存在ではない真実の人間らしさとでも言うべき表出が作者によってなされているのは、注目すべきである。すなわち自己欺瞞に生きるles Salauds 、l’esprit de sérieuxとはちがった、「地獄とは他人」とは言えない他者がこの小説には配置されているのは、注目に値する。例えばソムソンに関した表現では、次のような表出がある。

「この女は狂っている。[…]かれらは彼女を放置しておくと、善人たちにとって危険だと理解した。」(p.306)

「彼女は留置場のまえに黙って座っているだけで、ファックと共に留置されたかのように、どこに行くでもなかった。まるで友達が苦境に陥った時にそれを見捨てない真の友であるかのように。」(p.274)

こうしたソムソン像はまた、終始村人の視線におびえ、人々の毀誉褒貶に一喜一憂、翻弄される存在のファックの姿と好対照をも為している。即ち、「その視線には人間を恐れぬ風があった。」(p.69)とソムソンが描かれているのに対し、ファックは「理解してくれる人がいてくれて、いま胸がいっぱいになっていく」(p.11)といった存在として描かれているのである。こうした表出により、作者の意図以上にソムソン像の造形は効果的になっており、また深い意味を持つ(狂人と社会etc.)と筆者は考えるが、この問題は本稿では考察しない。 ↩ - J.P. Sartre , L’existentialisme est un humanisme. Nagel. 1970.p47. ↩

- 伊吹武彦他訳『実存主義とは何か』、人文書院、増補新装版1996.p.56. ↩

- 村人らは全てを業思想で片付ける。酒でファックの身体に異変が生じても(p.235)、ファックが皆に見捨てられ哀れに死んだのも、ソムソンが狂ったのも(p.311)すべて業のせいとする。 ↩