Pada Mei 1899, Kartini (1879-1904), yang menulis dalam lingkup kolonial Belanda di tanah Jawa, menggambarkan dahsyatnya badai perubahan yang melanda dunia tempatnya hidup:

“[R]oh zaman, sang penolong dan pelindungku, memperdengarkan langkah-langkahnya yang menggelegar sehingga berbagai lembaga tua, angkuh nan kokoh menjadi goyah saat ia mendekati wilayah mereka—pintu-pintu penghalang yang kuat menjadi terbuka, beberapa seolah-olah terbuka dengan sendirinya, yang lain dengan sulitnya, tetapi akhirnya terbuka jua, dan membiarkan tamu yang tidak diundang itu masuk. Dan di mana pun ia lewat, ia meninggalkan jejaknya.” (“Surat kepada Stella Zeehandelaar”; Kartini, 1912).

Baru berusia 20 tahun saat menulis suratnya itu, Kartini tanpa ragu-ragu menerima gejolak perubahan sebagai roh penolong dan pelindung, yang dampak penghancurnya diperlukan untuk membebaskan dirinya dan sesama warga negaranya dari penindasan kolonial dan kolusi feodal. Hanya 51 tahun setelah terbitnya Manifesto Partai Komunis pada 1848, simbolisasi Kartini tentang gejolak perubahan menggemakan pernyataan pembuka manifesto tersebut:

“Ada hantu yang menggentayangi Eropa—hantu komunisme. Semua kekuatan lama Eropa bersatu dalam persekutuan suci untuk mengusir hantu tersebut…” (Marx dan Engels, 1848)

Dalam kenangan di alam pasca-kemerdekaan, Kartini menjadi simbol “ibuisme” negara (Suryakusuma, 1996), dan dengan munculnya Orde Baru di bawah Soeharto, memperkuat landasan patriarki dan otoritarianisme militeristik. Semangat mudanya digantikan oleh ikon pasif dari keibuan negara yang kaku. Ia memberontak melawan pernikahan meski pada akhirnya harus tunduk padanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun, empat hari setelah melahirkan anak tunggalnya. Yang lebih penting bagi renungan kita tentang gejolak ini adalah penghapusan sikap progresif yang kuat dalam pemikiran dan tulisan-tulisannya oleh pejabat kolonial yang, konon, merupakan “pelindung sejatinya”. Pembungkaman suaranya ini akhirnya dilanjutkan kembali oleh negara Orde Baru.

Terbit pada 1962, Panggil Aku Kartini Saja oleh Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu karya langka yang menyoroti kemajuan pemikiran Kartini yang berhaluan kiri. Namun, penahanan sewenang-wenang atas Pramoedya selama tiga belas tahun, penghancuran perpustakaannya dan naskah-naskahnya yang belum selesai, serta larangan total atas karya-karyanya berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 1966 (TAP MPRS XXV/1966) yang melarang semua terbitan yang dianggap “menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme”, berarti semua ingatan tentang ekspresi awal mengenai kemajuan pemikiran dihancurkan secara brutal, dan sebagian besar tetap demikian hingga saat ini.

Selama masa Hindia Belanda, jenis gejolak ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap strategi ekstraksi kolonial dengan berakhirnya Sistem Tanam Paksa yang dikendalikan negara, munculnya kebijakan politik etis yang liberal pada 1879, dan dorongan menuju privatisasi. Negara menjadi sistem untuk menjamin dan menegakkan “ketertiban dan keamanan” (“rust en orde”) yang dituntut oleh modal swasta. Memahami pembungkaman Kartini mengungkap persekutuan antara privatisasi dan kemunculan “pendekatan keamanan” negara polisi yang mendasari Orde Baru dan Indonesia pasca-Reformasi saat ini. Pergolakan sebagai hantu dikooptasi oleh kapitalisme, dan terus-menerus diminta untuk memainkan peran penyelewengan dalam mempertahankan tatanan liberal era kolonial dan tatanan neoliberal saat ini.

Menciptakan Pergolakan: “Malari” sebagai Titik Renungan

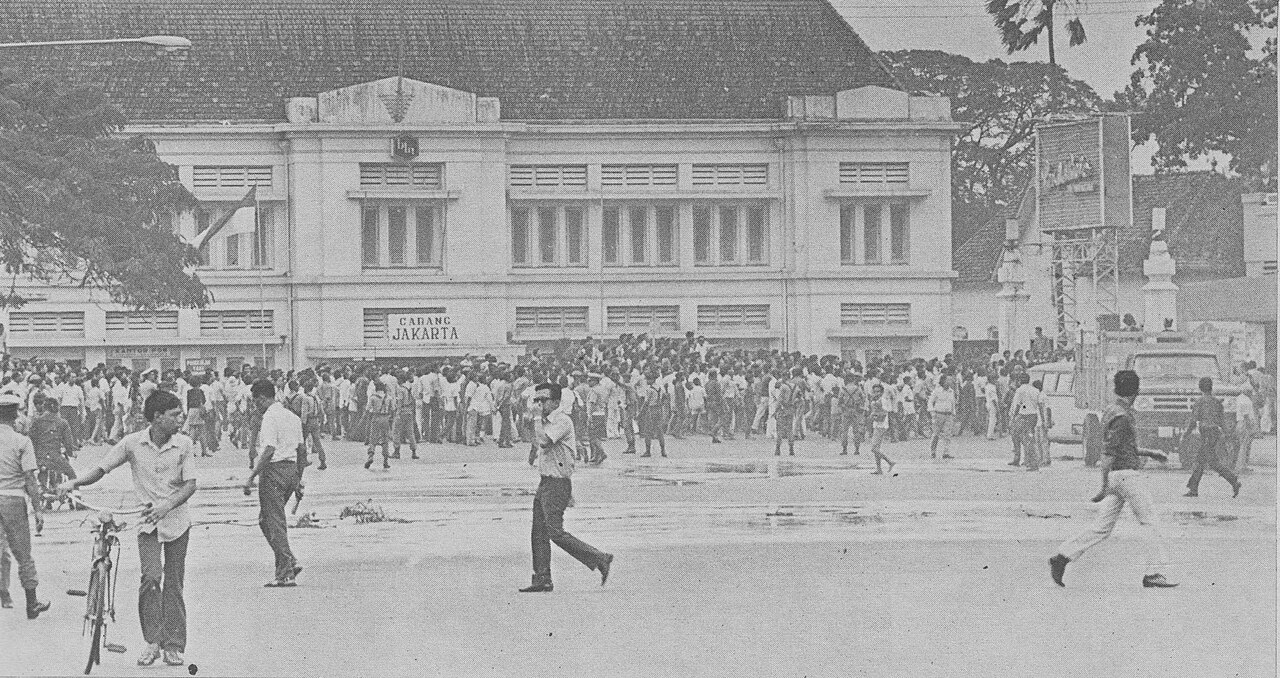

Malapetaka Lima Belas Januari, atau yang lebih dikenal sebagai Malari, terjadi pada 1973-1974, kurang dari delapan tahun setelah kemunculan rezim Orde Baru yang brutal, peristiwa ini tetap menjadi salah satu peristiwa paling misterius dalam sejarah kontemporer Indonesia.

Lantaran banyaknya celah dan kekosongan, renungan ini menolak kisah linier yang nyaman dan mendorong penulisan pemaparan yang lebih kritis. Kisah linier yang banyak disebarkan oleh media dan negara, serta kemudian oleh sistem peradilan sendiri, adalah bahwa peristiwa ini terjadi menjelang kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Kelompok mahasiswa, yang menentang proyek investasi Jepang di Indonesia, menolak kunjungan Tanaka, menciptakan pergolakan besar yang meluas di luar kampus, secara sengaja memprovokasi kerumunan kaum miskin perkotaan, yang melakukan kerusuhan, menghancurkan segala sesuatu yang dapat dikenali sebagai produk Jepang (termasuk mobil Toyota yang dirakit di Indonesia), dan membakar kompleks baru Pasar Senen di pusat kota Jakarta. Pemimpin mahasiswa ditahan, diinterogasi, dan banyak yang dituduh melakukan subversi, terutama Hariman Siregar, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan ekonom muda Sjahrir S.E. Tuduhan awal terhadap para pemimpin mahasiswa adalah bahwa mereka berafiliasi dengan sayap kiri PSI (Partai Sosialis Indonesia)—partai sosialis yang telah bubar, yang konon menjadi dalang di balik protes mahasiswa dalam upaya menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Akibatnya, para intelektual “Sosialis” seperti Sarbini Sumawinata dan Soebadio Sastrosatomo, terjebak dalam razia militer dan polisi, keduanya dipenjara lebih dari dua tahun tanpa proses hukum yang adil (Thee Kian Wie, 2007), serta sejumlah intelektual dan pengacara hak asasi manusia seperti Adnan Buyung Nasution dan Haji Princen.

Pemaparan mengenai fase-fase interogasi didasarkan pada pengalaman saya pribadi selama beberapa putaran penyelidikan intensif yang diperkuat melalui perbandingan dengan apa yang telah dialami orang lain, serta persidangan Hariman Siregar dan Sjahrir S.E.

Selama sesi interogasi awal di markas Polisi Militer (POM) di Jakarta, banyak pertanyaan seolah-olah dirancang untuk memancing jawaban yang menunjukkan bukti konspirasi PSI kiri, bahkan mencoba mengungkap hubungan dengan yang diduga sebagai jaringan komunis rahasia. Sejumlah mahasiswa yang belum tertangkap memilih bersembunyi karena rasa takut yang ditimbulkan.

Akan tetapi, selama interogasi lanjutan yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan, muncul sebuah kerangka kisah yang menjadi panduan fase kedua penyelidikan yang bertujuan mengumpulkan bukti dan saksi material untuk persidangan. Kerangka tersebut menjadi kisah yang diambil dan disebarluaskan secara luas, dan hingga saat ini masih menjadi acuan bagi banyak liputan jurnalistik.

Dua Gajah Bertarung, Pelanduk Mati Terinjak-injak

Dalam pemeriksaan kejaksaan, para saksi potensial dan orang-orang yang terlibat diberikan kuesioner panjang untuk diisi. Berdasarkan pengalaman pribadi, meski saya berhasil menghindari penahanan, jaksa penuntut menggunakan berbagai bentuk tekanan guna memaksa jawaban tertentu atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Termasuk pula dikurung di ruangan isolasi selama berjam-jam, dan ancaman akan ditahan bersama Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia yang berafiliasi dengan PKI, banyak di antaranya ditangkap secara sewenang-wenang, mengalami pemerkosaan dan penyiksaan, serta ditahan selama bertahun-tahun). Ketika taktik itu tidak menghasilkan jawaban yang diharapkan, jaksa penuntut menunjukkan grafik yang menjelaskan skenario yang menerakan bahwa interogasi harus menyajikan bukti.

Grafik itu menggunakan mitos umum bagi kebanyakan orang Asia Tenggara: dua gajah bertarung sehingga pelanduk menjadi pihak yang paling menderita. Kedua gajah mewakili faksi-faksi militer yang berbeda: di satu sisi, faksi yang berada di bawah arahan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Sumitro Sastrodihardjo, dan di sisi lain, kelompok jenderal militer yang mengabdi langsung kepada Soeharto, yaitu ASPRI (asisten pribadi), dengan Jenderal Ali Murtopo sebagai kepala, dan bertanggung jawab atas intelijen khusus, sehingga menantang intelijen di bawah Kopkamtib Sumitro. Pelanduk melambangkan mahasiswa dan intelektual sebagai korban yang terjebak dalam pergulatan yang tidak mereka pahami.

Jelas, alur pertunjukan telah bergeser dari PSI dan lebih jelas menuju faksi-faksi militer yang saling bertarung. Apakah pergeseran alur ini adalah manuver Soeharto untuk memperoleh kendali menyeluruh atas militer dan intelijen? ASPRI telah menjadi sasaran kritik dari dunia kampus karena kurangnya keterbukaan dan kekuasaannya dalam mengumpulkan dana dari berbagai sumber negara dan swasta. Tampaknya sebagai tanggapan terhadap kritik tersebut, pada akhir Januari 1974, Soeharto membubarkan ASPRI. Beberapa persidangan mahasiswa terus berlanjut, tetapi sebagian besar mahasiswa dan intelektual tidak pernah dibawa ke pengadilan. Meski demikian, tema yang muncul selama persidangan adalah provokasi sengaja oleh ASPRI yang menggerakkan massa untuk berdemonstrasi dan membakar Pasar Senen, sambil menyalahkan Hariman Siregar dan mahasiswa atas aksi tersebut, kendati para mahasiswa berada jauh dari pusat kericuhan saat kerusuhan meletus.

Operasi rahasia militer semacam ini telah digambarkan dengan cemerlang dalam drama tajam Nano Riantiarno tahun 1995, Semar Gugat. Namun, hal tersebut juga menjadi pola bagi militer dalam menciptakan kekacauan melalui kerusuhan destruktif, terutama yang terjadi pada 1998, dalam upaya untuk menggagalkan aksi massa mahasiswa dan buruh yang menuntut Soeharto mundur. (Bukti langsung campur tangan istana dalam persidangan diungkapkan kepada saya oleh istri salah satu hakim dalam persidangan Sjahrir, yang mengatakan bahwa setiap pagi sebelum hadir di pengadilan, para hakim dipanggil ke “Cendana”—kediaman Soeharto—untuk diberi pengarahan olehnya.)

Satu pertanyaan masih tersisa: mengapa PSI dihilangkan dari kisah tentang gejolak ekonomi pada 1970-an? Kita perlu meneliti berbagai hubungan seputar Sumitro Djojohadikusumo, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pentolan kelompok teknokrat yang merancang kebijakan ekonomi neoliberal Orde Baru yang menggeser rencana Sukarno untuk menasionalisasikan investasi asing, dengan fokus khusus pada kepemilikan perkebunan era kolonial.

Sebagai tokoh penting dalam PSI, Soemitro terlibat dalam gerakan PRRI sehingga memisahkan diri dari Sukarno dan mencari suaka di luar negeri. Setelah jatuhnya Sukarno, ia kembali pada 1967 dan menjadi otak di balik kebijakan ekonomi Orde Baru (Nasution, 1992; Subiyantoro, 2006). Undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sebagai kekuasaan tertinggi yang telah “dibersihkan” dari PKI, adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang menghapuskan kebijakan Sukarno yang menuju ekonomi nasional—yang didukung oleh PKI—dan membuka Indonesia untuk investasi asing langsung. Meski menjadi salah satu negara pertama yang memanfaatkan peluang tersebut, Jepang bertindak sebagai proksi bagi eksploitasi kapitalis besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia. Di balik layar, Freeport McMoRan, salah satu perusahaan asing pertama yang memperoleh hak eksploitasi cadangan tembaga dan emas di Papua Barat, siap mengambil alih (Poulgrain, 1998).

Konsolidasi militer, yang dikombinasikan dengan kebijakan neoliberalisme melalui kooptasi dan penyelewengan semangat pergerakan yang menginspirasi Kartini, tetap menjadi cetak biru dasar bagi apa yang disebut sebagai tata kelola di Indonesia, dan terus berlanjut, dengan naiknya Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto—putra Sumitro Djojohadikusumo—yang membawa perluasan dan pengawasan proyek-proyek investasi besar, serta kembalinya militer Indonesia dalam intervensi langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan, yang dipicu dengan perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025, yang dikritik oleh mahasiswa dan intelektual sebagai kembalinya dwifungsi militer (Tempo.co. 2025).

Bagi para sejarawan, figur malaikat sejarah (Angelus Novus) yang dibahas Walter Benjamin (1969) telah menjadi metafora untuk merenungkan hubungan paradoks antara bencana dan kemajuan. Gambar malaikat yang menghadap ke belakang, didorong oleh angin perubahan yang kuat, hanya melihat kehancuran yang terjadi setelahnya, menandakan baik kejerian maupun harapan akan modernitas di ambang perang. Dalam gambaran itu, badai atau pergolakan tampaknya mengarah pada jalan buntu yang mustahil.

Terlepas dari ketidakberdayaan gamblang malaikat sejarah, Benjamin melihat harapan dalam apa yang ia sebut “mengingat dengan ketetapan hati” sebagai tindakan melawan kekuatan yang mendorong ke arah kelupaan. Tulisan singkat ini adalah tindakan mengingat dengan ketetapan hati : guna menemukan harapan dalam upaya memulihkan suara Kartini yang utuh dan merangkul kekuatan transformatif dari pergolakan.

Sylvia Tiwon

Sylvia Tiwon adalah Ketua dan Associate Professor Kajian Asia Tenggara, Universitas California, Berkeley. Ia memperoleh gelar Ph.D. dalam Kajian Asia Selatan dan Tenggara dari Universitas California, Berkeley. Sebelum meraih gelar doktor, ia lulus dari Universitas Stanford dan Universitas Indonesia dengan gelar sarjana Sastra Inggris. Minat penelitiannya pada pengaruh dinamika sosial, politik, dan sastra, dengan penekanan pada kelisanan, literasi, dan kajian gender. Karya utamanya meliputi Breaking the Spell: Colonialism and Literary Renaissance (1999) dan Trajectories of Memory: Excavating the Past in Indonesia, yang disunting bersama Melani Budianta (2023). Proyek terkininya berfokus pada ras, estetika sastra, dan subjektivitas terampas di Indonesia.

References

Benjamin, Walter. 1969. Illuminations. New York: Schocken Books.

Kartini, R.A. 1912. Door Duisternis Tot Licht. ‘S Gravenhave: Luctor et Emergo.

Nasution, Adnan Buyung, 1992. The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Poulgrain, Greg. 1998. The Genesis of Konfrontasi. London: C. Hurst.

Riantiarno, N. 1995. Semar Gugat. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Subiyantoro, Bambang, ed. 2006. Negara Adalah Kita. Jakarta: Prakarsa Rakyat.

Suryakusuma, Julia. 1996. “State and Sexuality in New Order Indonesia.” dalam Laurie Sears, ed. Fantasizing the Feminine. Durham: Duke University Press.

Tempo.co. 2025, https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-klaim-bahwa-revisi-uu-tni-tidak-mengembalikan-dwifungsi-abri-1225197

Thee Kian Wie, 2007. “In Memoriam Professor Sarbini Sumawinata, 1918-2007.” Economics and Finance in Indonesia, Vol 55 (1).

Toer, Pramoedya Ananta. 1997. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Hasta Mitra.