Tulisan ini membahas bagaimana bencana, seperti COVID-19, dimanfaatkan sebagai cara guna mengukuhkan eksploitasi atas buruh Indonesia, serta bagaimana pemimpin serikat buruh dan pegiat buruh menanggapi dan melihat kembali fenomena tersebut atas gerakan buruh Indonesia.

Hukum yang Melawan Rakyat

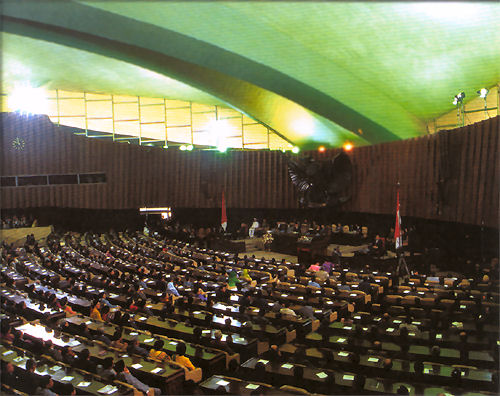

Saat saya menulis ini pada akhir Maret 2025, jalan-jalan di banyak kota di Indonesia selama berhari-hari dipenuhi demonstran, terdiri dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum, yang menuntut pembatalan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Maret 2025. Undang-undang baru ini, yang adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya, dianggap bermasalah karena bertentangan dengan supremasi sipil, sebab mengandung beberapa pasal sumir yang “dapat mengaburkan batas antara wewenang sipil dan militer,” mengingatkan masyarakat pada, dan mungkin mengembalikan, periode Orde Baru yang otoriter (Paat & Rivana, 2025; Saputra, 2025; Tempo, 2025). Proses perubahan atas undang-undang itu juga dilakukan secara terburu-buru, memberikan “sedikit kesempatan bagi keterlibatan publik atau partisipasi yang berarti” (Saputra, 2025). Kritikus menyoroti bahwa kurangnya keterbukaan tersebut adalah “masalah yang sering terjadi” dalam pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang di DPR (Tempo, 2025).

Hal itu seharusnya mengingatkan kita pada Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 di tengah pagebluk COVID-19, meski ditolak oleh masyarakat luas. Pengesahan itu memicu protes massal di seluruh negeri yang menuntut pembatalan undang-undang tersebut (Prasetyo, 2020; Lane, 2020). Sebelum disahkan, organisasi masyarakat sipil mengusulkan agar pembahasan RUU dihentikan, “dalam kerangka menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia,” tetapi proses tersebut terus berlanjut di bawah “selubung kerahasiaan” (Panimbang, 2020).

Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan pemodal dan kroninya. Undang-undang tersebut mengubah sekitar 79 undang-undang yang sudah ada, yang mencakup bidang-bidang seperti undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pertambangan, dan perlindungan lingkungan. Tujuannya adalah menarik investasi asing dengan menggunakan cara-cara lama yang sama, seperti eksploitasi atas buruh dan pengambilalihan tanah. Bahasa yang digunakan adalah “menciptakan lapangan kerja”. Tetapi tentu saja, pertanyaan yang lebih penting adalah “jenis pekerjaan apa?”, sebab yang dijual adalah kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya buruh dan lingkungan.

Dalam hal isu ketenagakerjaan saja, alih-alih “menciptakan lapangan kerja”, undang-undang tersebut meningkatkan kelenturan pasar tenaga kerja dan mengancam jaminan kerja. Undang-undang itu juga mengarah pada privatisasi barang dan jasa publik; serangan terhadap berbagai hak buruh, termasuk tunjangan seperti cuti sakit dan pensiun; penghapusan beberapa komponen penting yang memengaruhi penetapan upah minimum (seperti inflasi), dan berbagai aspek lainnya (lihat Panimbang, 2020; Izzati, 2020; Prasetyo, 2020). Tidak mengherankan, Bank Dunia telah “dengan tegas membela” undang-undang tersebut, pula Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menunjukkan dukungan mereka (Lane, 2020). Modal global dan lokal akan diuntungkan dari peralihan menjadi berbagai jenis pekerjaan yang memungkinkan eksploitasi semakin intensif (pikirkan pekerjaan rentan dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan minimnya jaminan kerja). Hal ini dapat terjadi lewat cara apa pun dan kebijakan pendukungnya yang pada dasarnya mengurangi upah buruh dan/atau memaksa buruh untuk meningkatkan hasil produksi mereka.

Saat saya berada di Indonesia pada pertengahan 2024, saya mewawancarai buruh manufaktur, pemimpin/pengurus serikat buruh, serta pegiat buruh/peneliti di Jakarta dan beberapa kota di Banten dan Jawa Barat.[1] Wawancara tersebut adalah bagian dari proyek penelitian saya mengenai bagaimana buruh, sebagaimana anggota masyarakat lainnya, di negara-negara seperti Indonesia terpengaruh oleh, dan menanggapi, “krisis” yang dipicu oleh fenomena seperti pagebluk COVID-19. Namun, sebagian besar wawancara menjadi perbincangan tentang strategi gerakan buruh Indonesia sebagai bagian dari Selatan Global. Banyak narasumber saya terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam protes penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemimpin serikat buruh yang saya wawancarai berasal dari beberapa serikat buruh yang mendirikan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), aliansi beberapa konfederasi dan federasi serikat buruh yang bekerja sama dengan organisasi mahasiswa, perempuan, lingkungan, dan masyarakat sipil. GEBRAK aktif dalam mobilisasi massa selama protes Undang-Undang Cipta Kerja, meski hal itu bukan keterlibatan pertama mereka dalam protes massa. Lane (2020, hlm. 3) melihat strategi mereka sebagai membangun “gerakan populer multi-sektor meluas.” Namun, sebelum membahas hal ini lebih lanjut, mari kita tinjau beberapa pengalaman buruh Indonesia terkait pagebluk COVID-19.

Eksploitasi Kala Pagebluk

Jamak diketahui bahwa pagebluk COVID-19 mengakibatkan gangguan hebat atas susunan rantai komoditas global yang sangat kompleks (lihat Foster & Suwandi, 2020).[2] Sebuah laporan dari J.P. Morgan (2022) menggambarkan krisis rantai pasokan sebagai kondisi yang semakin parah akibat konflik Rusia-Ukraina, yang berdampak pada kemacetan yang terus berlanjut di berbagai sektor, mulai dari logam dan pertambangan hingga pasokan kimia.

Namun, tidak terlalu jelas saat kita membahas bagaimana krisis semacam itu memberi pengaruh pada buruh di lokasi produksi: apa hubungan antara gangguan yang tampaknya merajalela yang dipicu oleh pagebluk dengan buruh Indonesia yang memproduksi sepatu, merakit elektronik, dan menghasilkan komoditas lain bagi perusahaan multinasional? Sayangnya, jawabannya mungkin tetap samar. Dalam rantai pasokan komoditas global yang sangat kompleks dengan tujuan meningkatkan akumulasi modal dalam ekonomi dunia imperialis (Smith, 2016; Suwandi, 2019), fenomena seperti pagebluk atau konflik Rusia-Ukraina—terlepas dari dampak nyata ataupun potensialnya—dapat menjadi alasan lain untuk meningkatkan eksploitasi.

Para narasumber saya mengamati sejumlah pola yang kuat di berbagai pabrik: pagebluk, dan terkadang konflik Rusia-Ukraina, menjadi alasan bagi berlangsungnya praktik eksploitatif. Pertama, banyak buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan utamanya? Pabrik tempat mereka bekerja, sebagai pemasok untuk perusahaan multinasional yang bermarkas di Utara Global, mengalami penurunan tajam pesanan dari klien mereka (perusahaan multinasional tersebut). “Pagebluk” sering disebut sebagai alasannya (dan dalam skala yang lebih kecil, “Perang Ukraina”), menyiratkan bahwa klien multinasional mengalami masalah keuangan akibat penurunan penjualan, sehingga mereka mengurangi pesanan. Namun, hal ini sulit diverifikasi sebab informasi mengenai pesanan klien seringkali bersifat rahasia.[3] Terkadang manajemen pabrik menyebut gangguan yang disebabkan oleh pagebluk sebagai alasan PHK, dengan beralasan bahwa produk klien mereka gagal masuk ke pasar Eropa, atau bahan baku yang dikirim dari negara lain tertahan di pelabuhan.

Dan yang mungkin terpenting, perlu dicatat bahwa di banyak pabrik terdapat pola “relokasi”, seringkali terjadi setelah pemutusan hubungan kerja. Pemilik pabrik akan memindahkan pabrik ke lokasi lain, atau membangun pabrik baru di provinsi lain dengan upah minimum jauh lebih rendah daripada di provinsi sebelumnya. Biasanya, pabrik baru dibangun di Jawa Tengah, seperti di Grobogan. Dari hal ini saja, kita dapat mempertanyakan alasan “penurunan pesanan” yang disampaikan oleh pihak pabrik. Jika bukan karena relokasi pabrik, fenomena umum lainnya adalah mengganti buruh yang di-PHK dengan buruh kontrak (BHL/Buruh Harian Lepas) yang tidak memiliki jaminan kerja. Di beberapa pabrik, tren umum adalah mempekerjakan “buruh magang” yang biasanya baru lulus SMA. Peralihan ke jenis pekerjaan tanpa kepastian ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong kelenturan pasar tenaga kerja sehingga lebih sulit memberikan jaminan kerja bagi para buruh.[4]

Kesimpulannya, eksploitasi diperkuat baik melalui penurunan upah (melalui kelenturan tenaga kerja, seperti mempekerjakan buruh dengan upah lebih rendah di provinsi lain atau sebagai buruh kontrak) maupun melalui peningkatan produktivitas. Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Dan di antara mereka yang diuntungkan, siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar (petunjuk: siapa yang menguasai nilai terbesar dalam rantai nilai global)? Anda mungkin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal itulah yang ditekankan oleh para kritikus Undang-Undang Cipta Kerja, seperti yang dikatakan seorang pemimpin serikat buruh dalam wawancaranya dengan saya bahwa undang-undang itu tidak lain hanyalah “karpet merah” bagi para investor asing.

Renungan atas Gerakan Buruh Indonesia

Bagaimana para buruh menanggapi praktik-praktik eksploitatif tersebut? Para buruh yang saya wawancarai tergabung dalam serikat buruh. Jadi, mereka tidak hanya menanggapi, tetapi juga melawan sebaik mungkin melalui serikat buruh mereka, di tingkat pabrik, misalnya melalui negosiasi dengan pihak manajemen. Beberapa pengalaman itu adalah topik pembahasan lain. Yang ingin saya soroti di sini adalah isu yang lebih luas mengenai bagaimana pemimpin/pengurus serikat buruh dan pegiat/peneliti buruh memandang fenomena tersebut dan menghubungkannya dengan pandangan mereka sendiri tentang gerakan buruh Indonesia. Secara umum, para narasumber saya sepakat bahwa (1) fenomena seperti berbagai krisis yang dipicu oleh pagebluk COVID-19 digunakan sebagai dalih oleh pemodal dan negara guna memperkuat praktik-praktik eksploitatif atas buruh, dan (2) diperlukan strategi jangka panjang untuk membangun gerakan buruh yang lebih kuat.

Meski ada beberapa perbedaan pendapat, sebagian besar pemimpin/pengurus serikat buruh (beberapa di antaranya juga adalah buruh pabrik saat wawancara) dan pegiat/peneliti perburuhan sepakat bahwa diperlukan gerakan yang lebih luas daripada sekadar gerakan sempit yang dipimpin oleh serikat buruh industri. Ada pula beberapa faktor yang ditekankan oleh sejumlah narasumber. Terlepas dari perbedaan pandangan di antaranya, saya akan merangkumnya sebagai berikut. Pertama, kita butuh gerakan buruh yang inklusif yang dapat menjangkau berbagai kelompok dari masyarakat sipil yang lebih luas, terutama unsur-unsur progresif dan radikal, termasuk petani dan organisasi feminis. Inilah cara kita membangun gerakan yang lebih kuat, dan ini adalah strategi yang diperlukan untuk menghadapi penindasan negara, seperti yang terwujud dalam rupa Undang-Undang Cipta Kerja. GEBRAK adalah pencapaian yang berarti, dan strategi diperlukan untuk terus membangun aliansi semacam itu, terutama yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Serikat buruh sendiri harus mampu menjangkau berbagai kelompok buruh dan memahami watak serta demografi buruh dengan baik agar dapat menyesuaikan dan memperbarui strategi mereka.[5]

Kedua, kita juga perlu memikirkan cara untuk merumuskan tuntutan yang lebih konkret dan jelas, barangkali merumuskan kebijakan alternatif yang kuat, sehingga kita dapat melampaui posisi “defensif” (yakni melawan peraturan yang menindas) setiap saatnya.[6] Namun, bagi beberapa pemimpin/pengurus serikat buruh, yang tetap penting adalah membangun dasar yang kuat bagi pemogokan umum lewat pembinaan kesadaran secara terus-menerus di tempat kerja. Oleh karena itu, saat buruh perlu menghentikan produksi, “struktur pemogokan” sudah ada.

Ketiga, pentingnya pendidikan politik-ekonomi berbasis akar rumput bagi buruh, yang bertujuan membangun kesadaran kelas. Beberapa narasumber menekankan bahwa pelatihan-pelatihan informal atau kelompok diskusi harus dapat merangkul semua buruh, terutama mereka yang sering terpinggirkan dari kegiatan serikat buruh, seperti buruh perempuan yang mengalami beban kerja ganda. Keempat, beberapa pegiat buruh juga mengusulkan agar serikat buruh mempertimbangkan strategi untuk menghidupkan kembali fungsi mereka sebagai basis gerakan sosial. Akibat upaya malar negara guna melemahkan serikat buruh (bahkan setelah era Orde Baru Soeharto), serikat buruh terpaksa mengubah peran mereka menjadi lembaga kerja sosial. Untuk menarik anggota, banyak serikat buruh bersaing menawarkan layanan paling banyak bagi anggotanya (dari pembagian paket makanan hingga layanan ambulans). Akibatnya, sulit bagi serikat buruh untuk terus menjadi dasar bagi gerakan sosial yang bermakna. Perasaan ini juga diungkapkan oleh beberapa pegiat lain yang berpendapat bahwa gerakan buruh di Indonesia dapat berkembang lewat radikalisasi lebih lanjut menjadi gerakan kiri dan perluasan jaringan agar dapat melakukan mobilisasi massa.

Catatan Penutup

Menyambut renungan para narasumber saya, perbincangan lebih lanjut antara buruh, pegiat/peneliti perburuhan, dan pemimpin/pengurus serikat buruh akan sangat bermanfaat dalam menentukan arah aliansi yang sedang berlangsung. Juga untuk mencegah melemahnya aliansi tersebut saat tidak ada isu mendesak untuk ditanggapi, seperti regulasi yang harus ditolak, serta cara membangun militansi mereka. Perbincangan ini harus diadakan secara rutin dalam diskusi informal dan inklusif di tingkat akar rumput yang dapat menjangkau berbagai kelompok buruh. Ada banyak aspirasi, kritik konstruktif, dan pengetahuan berharga yang ditawarkan oleh para narasumber saya; semua dibangun dari pengalaman mereka yang berarti. Mereka semua adalah aktor penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentang gerakan buruh Indonesia. Saatnya bagi kita untuk mewujudkan semua pertimbangan dan konseptualisasi tersebut guna menerangi kegelapan.

Intan Suwandi

Intan Suwandi adalah assistant professor di Departemen Sosiologi Universitas Illinois State, Amerika Serikat. Ia adalah penulis Value Chains: The New Economic Imperialism (Monthly Review Press, 2019).

Notes –

[1] The union leaders/organizers belong to KSN (Confederation of National Unions), KASBI (Indonesian Trade Union Congress Alliance Confederation), and SGBN (The Center of National Workers Movement), while the labor activists/researchers are those currently or previously affiliated with LIPS (Sedane Labour Resource Centre) and P2RI (The Unity of Indonesian People’s Struggles).

[2] In early 2020, more than 90 percent of 1000 Fortune multinational corporations had suppliers that were affected by the pandemic. By mid-April 2020, more than 80 percent of global manufacturing firms experienced supply shortages (Betti & Hong, 2020; Braw, 2020; DeMartino, 2020).

[3] But when unions asked help from labor organizations to check the performance of the factory’s clients, for example, they found that the multinational’s profit had not suffered, but rather increased. In some cases, the factory itself has had an increase in profit, the union representatives found.

[4] There were many other exploitative practices that were discussed. Some of them are supported by governmental policies; they include the decrease of workers’ working hours and, thus, their wages (“no work, no pay” policy), the cutting of wages up to 25 percent in labor-intensive export-oriented industries, and many others that I cannot discuss here due to the limited space.

[5] Citing some labor activists/researchers in my interviews, a highly structured, hierarchical labor union that prevents its higher-ups having proper, clear communication with the workers at the production sites is no longer useful in today’s era of the flexibilization of labor.

[6] A union leader also mentioned the need for fighting in both arenas: through alliances such as GEBRAK, and through the parliamentary system by participating in the newly formed Partai Buruh (The Labor Party).

References

Betti, F. & Hong, P.K. (27 Februari 2020). Coronavirus is disrupting global value chains. Here’s how companies can respond. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2020/02/how-coronavirus-disrupts-global-value-chains

Braw, E. (4 Maret 2020). Blindsided on the supply side. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2020/03/04/blindsided-on-the-supply-side/

DeMartino, B. (13 April 2020). COVID-19: Where is your supply disruption? https://futureofsourcing.com/covid-19-where-is-your-supply-disruption

Foster, J.B. & Suwandi, I. (2020). COVID-19 and catastrophe capitalism. Monthly Review, 72(2), 1-20.

Izzati, F.F. (13 Oktober 2020). Kill the bill, or it will kill us all. Progressive International. https://progressive.international/wire/2020-10-13-kill-the-bill-or-it-will-kill-us-all/en

J.P. Morgan. (25 Mei 2022). What’s behind the global supply chain crisis? https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/supply-chain/global-supply-chain-issues.

Lane, M. (9 November 2020). Protests against the Omnibus Law and the evolution of Indonesia’s social opposition. ISEAS Perspective, 128. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/11/ISEAS_Perspective_2020_128.pdf

Paat, Y. & Rivana, G. (20 Maret 2025). DPR urges dialogue as students protest TNI Law. Jakarta Globe. https://jakartaglobe.id/news/dpr-urges-dialogue-as-students-protest-tni-law

Panimbang, F. (21 Oktober 2020). Indonesia’s return to an authoritarian developmental state. IPS Journal. https://www.ips-journal.eu/topics/democracy/indonesias-return-to-an-authoritarian-developmental-state-4734/

Prasetyo, F.A. (17 Oktober 2020). Neoliberal “Omnibus Law” sparks rebellion in Indonesia. rs21. https://revsoc21.uk/2020/10/17/neoliberal-power-grab-sparks-rebellion-in-indonesia/

Saputra, E.Y. (27 Maret 2025). Civil society to file judicial review of TNI Law over flawed process, power grab. Tempo. https://en.tempo.co/read/1991283/civil-society-to-file-judicial-review-of-tni-law-over-flawed-process-power-grab

Smith, J. (2016). Imperialism in the twenty-first century. Monthly Review Press.

Suwandi, I. (2019). Value chains: The new economic imperialism. Monthly Review Press.

Tempo. (28 Maret 2025). Law experts explain why house rushed to pass TNI Law despite public outcry. https://en.tempo.co/amp/1991668/law-experts-explain-why-house-rushed-to-pass-tni-law-despite-public-outcry