Pada akhir musim panas 2019, di tengah perjalanan konferensi, saya mengunjungi taman umum Forum Marx-Engels yang terletak di pusat kawasan Mitte, Berlin, Jerman. Setibanya saya di taman pepohonan di tepi Sungai Spree tersebut, bukanlah patung perunggu Marx dan Engels karya Ludwig Engelhardt yang menarik perhatian saya. Sebaliknya, saya terpana menemukan gambar perempuan Indonesia yang diukir pada dinding baja yang mengitari patung Marx dan Engels. Dinding-dinding itu terdiri dari relief dengan berbagai adegan gerakan komunis global—sebagian besarnya menampilkan perempuan. Gambar terkait Indonesia menunjukkan sepuluh perempuan mengenakan kebaya Jawa tradisional dan konde (sanggul), tiga di antaranya duduk dengan papan tanda di sisi tengah yang menggambarkan palu dan arit serta tulisan “P.K.I.” (Partai Komunis Indonesia) dan “S.R.” (Sarekat Ra’jat). Tanda tersebut memberi petunjuk bahwa gambar itu diambil pada masa kejayaan Pergerakan Merah yang mengorganisir mobilisasi antikolonial yang populer dan radikal pertama di Indonesia pada masa kolonial di tahun 1920-an. Namun, kontras antara relief baja tersebut dan historiografi atas periode tersebut sangat mencolok. Bahkan, kendati Forum Marx-Engels yang dibangun pada 1986 jelas-jelas memilih perempuan untuk mewakili Gerakan Merah, patut dipertanyakan mengapa historiografi Pergerakan Merah justru tetap tidak mencatat peran perempuan.

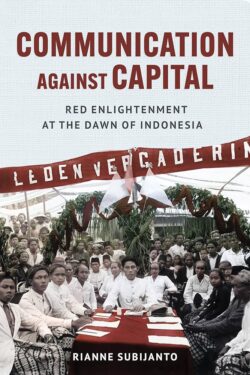

Buku terbaru saya, Communication against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, membahas soal tersebut. Di buku itu, saya mempertanyakan, jika gerakan radikal begitu populer, mengapa historiografi atas periode tersebut hanya menceritakan kisah dari sudut pandang para pemimpin laki-laki (lihat McVey, 1965; Shiraishi, 1990)? Apa peran orang biasa dalam gerakan populer itu? Buku saya bertujuan mengungkap keterlibatan aktif orang biasa dalam gerakan tersebut serta menunjukkan proses yang memungkinkan keterlibatan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan biasa orang-orang tersebut, seiring berjalannya waktu, melampaui Jawa menyebar ke seluruh Hindia dan ke mancanegara. Buku saya mengungkapkan bahwa Pergerakan Merah memimpin perlawanan antikolonial terhadap pemerintahan Hindia Belanda dengan mengembangkan aksi kolektif dan nir-kekerasan yang ditopang oleh teknologi dan praktik komunikasi baru yang sedang berkembang saat itu. Sepuluh perempuan dalam gambar di Forum Marx-Engels hanyalah representasi yang sangat kecil dibandingkan dengan ratusan, bahkan ribuan, perempuan yang ikut serta dalam pergerakan tersebut.

Untuk jelasnya, keterlibatan aktif perempuan dalam Pergerakan Merah tidak ditujukan untuk membentuk gerakan perempuan dalam pemaknaan yang sempit. Dengan kata lain, perempuan komunis tidak sekadar terlibat dalam Pergerakan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Menguraikan gagasan inti Communication against Capital, tulisan ini bertujuan menyoroti fakta bahwa, dalam Pergerakan Merah, perempuan tidak hanya bergerak demi kepentingan dari sisi perempuan. Sebaliknya, keterlibatan mereka terlihat jelas di seluruh gerakan, termasuk memperjuangkan isu-isu yang tampaknya tidak terkait dengan perempuan. Saya berpendapat bahwa sumbangsih terbesar perempuan komunis bukan hanya bagi sejarah Pergerakan Merah, melainkan juga bagi sejarah gerakan perempuan. Apa yang terjadi ketika perempuan terlibat dalam gerakan yang kepentingan utamanya melampaui isu-isu perempuan?

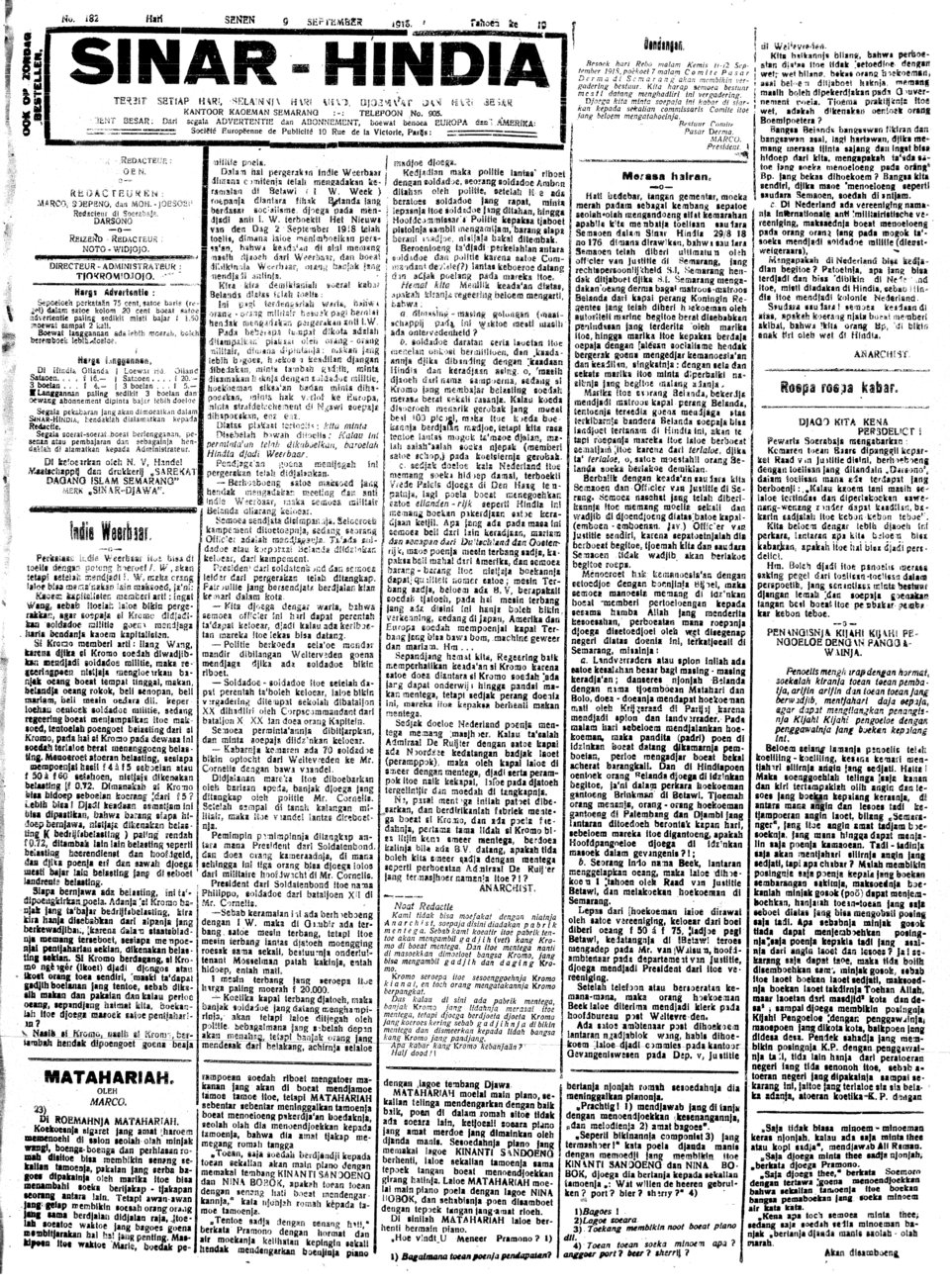

Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami sifat keterlibatan perempuan dalam gerakan ini. Mari kita pahami hal tersebut dari ungkapan woro (nona/ gadis) Djoeinah, editor perempuan pertama surat kabar Sinar Hindia. Dalam artikelnya “Beladjar Ta’ Mengasingkan Diri” terbit di Sinar Hindia pada 7 Februari 1921, woro Djoeinah melihat peran kepenulisannya sebagai bentuk keterlibatan politik. Dalam kata-katanya sendiri, “Dengan hati merasa ta’ tetap, kami akan mengoeraikan kata-kata di dalam halaman S.H. itoe, toeroet berlomba-lomba dilapangan politiek.” Frasa “lapangan politiek” sangat penting. Seorang penulis anonim menggunakan ungkapan berbeda, “medan politiek”, guna merujuk pada makna yang sama (D.T., 1921). Bagi woro Djoeinah dan mereka yang terlibat, Pergerakan Merah adalah lapangan politik dan karenanya, keterlibatan seseorang di dalamnya adalah sebuah tindakan politik. Pergerakan Merah menyatukan individu-individu kromo (orang biasa) dalam gerakan solidaritas kebangsaan dan global melawan kolonialisme dan kapitalisme, memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan. Oleh karena itu, pemahaman tentang politik di sini mengandung perjuangan mencapai kekuasaan material bagi kelas kromo agar dapat memiliki dan mengendalikan sarana penghidupan dan produksi mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan layak, sesuatu yang tidak mereka miliki di bawah kolonialisme Belanda dan feodalisme aristokrat di tanah Jawa.

Perlu ditegaskan bahwa kromo merupakan identitas kolektif yang menyatukan rakyat dalam gerakan tersebut. Kromo merujuk pada orang biasa kelas bawah tanpa pangkat atau status. Sebagian besar dari mereka tidak bisa membaca dan menulis, dan mereka meliputi populasi kelas bawah yang luas dari berbagai latar belakang, seperti petani, buruh, pelaut, buruh pelabuhan, kaum miskin kota, bunda, dan ibu rumah tangga. Secara alami, ketika kata “perempoean” mulai digunakan untuk menamai perannya, label “perempuan kromo” dengan segera menyebar dan menjadi identitas pemersatu bagi para perempuan dalam Pergerakan Merah.

Dalam bentuk praktik macam apa “berpolitik” diterjemahkan? Salah satu temuan kunci Communication against Capital adalah bahwa Pergerakan Merah merupakan perjuangan antikolonial pertama di Indonesia pada masa kolonial yang tidak dilakukan melalui perang—seperti perjuangan sebelumnya—tetapi melalui produksi komunikasi revolusioner. Saat perempuan mulai mengerahkan gerakan ini, terutama setelah pembentukan cabang perempuan dari “Sarekat Islam” yang disebut sebagai “Sarekat Islam Perempoean” pada 1918, organisasi itu menarik perhatian banyak orang yang menghadiri dan mengorganisir openbare vergaderingen (rapat umum). Keterlibatan perempuan semakin meluas terutama setelah sebagian besar pemimpin laki-laki ditangkap dan diasingkan ke pulau-pulau terpencil atau ke luar negeri setelah pemogokan Mei 1923 yang dipimpin oleh serikat buruh kereta api VSTP. Antara tahun 1923-1925, perempuan menjadi penggerak utama yang memperluas gerakan, menjadikannya semakin terkenal dan bahkan lebih radikal, memimpin pertemuan-pertemuan di berbagai kota, di rumah-rumah, kantor, sekolah, dan bioskop di seluruh Jawa dan luar Jawa, termasuk Sumatra dan Maluku. Perempuan-perempuan tersebut memimpin dan berbicara di rapat-rapat dan pertemuan, membahas pembentukan partai, strategi mobilisasi, dan gagasan komunis. Mereka juga mengorganisir pemogokan di pasar tradisional dengan memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengendalikan peredaran barang dan makanan. Mereka menyadari bahwa jika para penjual—kebanyakan perempuan kromo—berhenti berjualan, orang-orang kelas atas tidak akan bisa mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Ketika beberapa pemimpin ditangkap setelah pemogokan VSTP, para perempuan ini juga mengorganisir sumbangan untuk memastikan keluarga mereka bisa bertahan hidup. Dalam laporan vergaderingen di Sinar Hindia, kerap diadakan penggalangan dana setelah rapat umum, para perempuan menyumbangkan uang, makanan, bahkan perhiasan untuk mendukung rekan-rekan mereka. Para perempuan mengorganisir pertemuan umum di berbagai tempat, tetapi salah satu tempat paling unik adalah dapur umum. Dapur umum memungkinkan lebih banyak perempuan terlibat dalam diskusi dan debat politik sambil menyiapkan makanan untuk keluarga mereka.

Selain rapat, demonstrasi, dan pemogokan, praktik-praktik perempuan komunis juga mencakup kegiatan menulis, membaca, dan pendidikan. Banyak perempuan, seperti woro Djoeinah, menyumbangkan tulisan mereka ke surat kabar revolusioner seperti Sinar Hindia. Seperti topik yang dibahas dalam rapat umum, topik tulisan mereka pun beragam dan tidak hanya membahas isu-isu perempuan, melainkan termasuk kolonialisme, kelompok anti-komunis reaksioner, dan strategi revolusioner. Demikian pula, isu-isu yang sering dianggap sebagai “isu perempuan” seperti perceraian, poligami, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan pernikahan tidak hanya dibahas oleh perempuan; para lelaki pun membahas persoalan ini. Pada 1921, anggota politbiro komunis Darsono, misalnya, menerbitkan seri artikel tiga bagian berjudul “Kaoem Perempoean” yang membahas, di antaranya, perbedaan antara perempuan prijaji dan perempuan kromo, serta posisi perempuan kromo dalam Pergerakan Merah, mengungkapkan perasaan perempuan kromo dalam gerakan tersebut. Bersama para lelaki, para perempuan mengembangkan dan mengajar di sekolah komunis Sekolah Ra’jat yang menerima banyak anak kromo hingga dilarang setelah perlawanan komunis 1926-1927. Setelah Tan Malaka, pendiri Sekolah Ra’jat, ditangkap dan diasingkan pada 1922, sekolah-sekolah komunis ini bermunculan di seluruh Jawa, termasuk di Banten, Buitenzorg (Bogor), Batavia, Preanger, Cheribon, Pekalongan, Semarang, Madioen, Kediri, Bodjonegoro, Soerabaja, dan Besoeki. Di kawasan Pesisir Barat Sumatra, sekolah ini disebut Sekolah Thawalib. Di tengah penyebaran sekolah-sekolah komunis tersebut, woro Djoeinah berupaya mendirikan sekolah khusus bagi perempuan yang memungkinkan mereka saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan, termasuk perihal kesehatan reproduksi.

Kini semestinya sudah jelas bahwa lapangan politik perempoean kromo dalam Pergerakan Merah tidak hanya berpusat pada apa yang dianggap sebagai kepentingan perempuan, tetapi mereka juga mengambil alih kepentingan yang lebih besar dari Pergerakan Merah. Dalam pidato dan tulisan mereka, penindasan dan eksploitasi perempuan dipahami berakar dari silang sengkarut patriarki dan kapitalisme, sehingga mengatasi kapitalisme dianggap sebagai syarat untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Gender dan seks, dalam konteks ini, dipandang sebagai ekspresi kelas. Kelas di sini harus dipahami bukan sebagai profesi, melainkan sebagai kekuatan material. Perempoean kromo tidak memiliki kekuatan material untuk mengakses kehidupan yang layak. Prostitusi adalah salah satu contoh kasus, juga akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hak politik, dan kesetaraan dalam perkawinan. Hal ini bukan berarti bahwa kepentingan gender/jenis kelamin perempuan terserap ke dalam kepentingan kelas kromo, melainkan karakter kelas perempoean kromo diungkapkan, di antaranya, melalui pengalaman khusus dari gender/jenis kelamin mereka.

Demikianlah, pemahaman yang saling terkait antara kelas dan gender/jenis kelamin merupakan salah satu sumbangsih utama dari perempoean kromo. Para perempuan tersebut memperjuangkan pemahaman yang lebih luas tentang ekonomi. Bagi mereka, perjuangan perempuan bukan hanya tentang hak pilih dan akses pada keterwakilan dalam politik dan pemerintahan, tetapi juga tentang memelihara lembaga-lembaga yang sering dianggap “non-ekonomis” (tidak menghasilkan nilai), yang sebenarnya secara langsung berperan pada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu sekolah, pendidikan, ruang publik termasuk sastra dan jurnalisme, pasar, layanan kesehatan, dan perhimpunan politik termasuk serikat buruh. Perempuan berperan dalam gerakan ini dengan membawa ke pusat bukan hanya pertanyaan tentang keterwakilan perempuan dalam gerakan, melainkan juga strategi untuk membangun dan mempertahankan organisasi sosial dan ekonomi yang disebutkan di atas, sehingga “masalah perempuan” menjadi sangat penting. Pemahaman ini, yang diungkapkan 100 tahun yang lalu oleh perempuan komunis di Indonesia pada masa kolonial, selaras dengan penelitian kontemporer tentang reproduksi sosial oleh feminis Marxis seperti Tithi Bhattacharya, Susan Ferguson, Nancy Fraser, dan Silvia Federici.

Mari kita kembali ke pertanyaan yang diajukan di awal tulisan ini: bagaimana perempuan dan “kepentingan perempuan” memberi pengaruh pada Pergerakan Merah? Apakah minat gerakan terhadap kelas kromo yang lebih luas menjadikan kepentingan perempuan sebagai prioritas sekunder? Justru sebaliknya, keterlibatan politik perempuan kromo dalam gerakan tersebut justru menjadikan emansipasi perempuan sebagai tuntutan utama gerakan secara keseluruhan, menempatkannya sebagai salah satu agenda inti antikolonial dan antikapitalis. Area-area “non-ekonomi” dan “informal” dalam reproduksi sosial yang sebelumnya dianggap biasa dan sepele menjadi area perjuangan yang penting. Politik tidak hanya terjadi di rapat partai, tetapi juga di bidang-bidang budaya seperti pernikahan, kesehatan, mode, penamaan anak, dan pengasuhan anak. Demikian pula, sebagai perempuan, melalui pidato dan tulisan mereka, mereka menuntut kepentingan kelas gerakan, sehingga tuntutan kromo menjadi universal. Tuntutan ini tidak hanya milik pria atau pemimpin elite, tetapi menjadi ekspresi bersama dari tuntutan kolektif gerakan secara keseluruhan. Lewat bersolidaritas dengan para lelaki, para perempuan tidak hanya membantu memperluas Pergerakan Merah untuk merangkul lebih banyak orang dan isu yang lebih beragam, tetapi juga membuat gerakan tersebut menjadi lebih inklusif dan universal. Dari kisah perempoean kromo, kita belajar bahwa ketika perempuan memimpin, mereka menjadikan hal-hal yang biasa dan sepele sebagai proses vital dalam pembangunan gerakan, berpotensi membuat gerakan tersebut lebih demokratis dan egaliter.

Rianne Subijanto

Rianne Subijanto adalah Associate Professor Ilmu Komunikasi di Baruch College, The City University of New York. Ia adalah penulis buku Communication against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia (Cornell UP, 2025).

References

D.T., 1921. “Terhadap Kaoem Poeteri Terpeladjar” (To the Educated Women). In Sinar Hindia, February 16.

McVey, Ruth Thomas. 1965. The Rise of Indonesian Communism. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Shiraishi, Takashi. 1990. An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926. Ithaca, NY: Cornell University Press.