気候変動は、社会と環境に対する21世紀最大の世界的危機の一つだ。それに、異常気象現象や動植物の生息地の喪失、作物の不作、それに沿岸部や島しょ部の水没が生じる頻度や規模が増大している事は、査読を受けた出版物が裏付けている。そこで、温室効果ガス排出量の安定化と将来の影響に対するレジリエンスの構築を目指す国連気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate Change, 以下UNFCCC)に従って、タイは十分な対応を講じるべく、タイ王国バンコク都気候変動マスタープラン2015–2050(Thailand climate change master plan 2015–2050, 以下TCCMP)を策定した。確かに、この対応は、国際政策のレベルでは申し分のないものだ。だが、タイ人にとって気温が2℃上昇し、異常な洪水や干ばつが発生する可能性が15%高まるという事は、具体的に何を意味するのか?

タイ語では“karn plien plang sapab puumi aagad”という気候変動には、様々な理解の仕方がある。例えば、科学者のように炭素濃度を計測する代わりに、おそらく農民は、季節的な悪条件による不作を通して気候変動を認識している。これに対して、宗教儀礼によって神々を鎮めるなり、さらに農薬を買うなりする必要も出てくるだろう。また、仏教僧侶の場合は、こころを正す事が悪天候の解消法につながる。つまり、道徳の重要性を回復する事で、これを自然に還元するという事だ。彼らにとっては、気候変動の問題は地域的、個人的に解決する事が可能な問題であり、これを解決するのに、いかなる国際機関に頼る必要もなければ、低炭素政策の策定も関係ないと思われている(Vaddhanaphuti 2020)。だが問題は、これらの宗教的発想に基づく行為が、気候変動問題の削減に有効と言えるのか?という点だ。

本論は、タイにおける気候関連知識と政策決定の展望を主題とし、気候関連知識の歴史的展開を検討し、気候変動に対する認識や対応の様々なあり方を探るものだ。気候変動については、種々の団体が主張する多様な現実がある。ところが、国内外のテクノクラート的な気候管理体制の下で、タイ人の気候関連知識は、温室効果ガス削減ばかりに限られているように思われる。つまり、その他の気候関連の知識形態が軽視されているのだ。そこで、気候政策における気候関連知識の多元性と公正を実現するため、この構造の道徳的、政治的影響を検討して、この分析を締めくくる。だが、誌面に限りもあるため、本論では主に、気候適応のコンテキストに焦点を絞りたい。

タイにおける気候関連知識と気候政策の形成

タイにおける気候変動の問題は、森林の生物多様性や、農作物の生産性に対する物理的、経済的影響を研究する学者たちの間で、1990年代の後半に持ち上がった。この学者たちは“predict-then-adapt(予測後適応)”という研究に携わっていた。この研究では、脆弱性に対する潜在的な社会的、政治的な原因の調査よりも、むしろ精確な予測(prediction)に必要な、気候の将来予測(climate projection)を微調整する事に主眼が置かれていた(Chinvanno and Kersuk 2012)。気候変動の社会面の研究は、特に都市や農村、沿岸などの領域で次第に増加していった(ここを参照)。2011年にタイ研究基金(Thailand Research Fund)は、タイにおける気候関連知識の状況を概観するため、タイ気候変動に関する第一次評価報告書 (Thailand’s First Assessment Report on Climate Change, 以下TARC)と題した報告書を発表した。このTARC報告書が採用した形式と構成は、世界中の気候関連知識を統括するUNFCCCの政府間組織、気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change, 以後IPCC)のものだった。そのためTARC報告書は、IPCC報告書の共著者であるタイ人科学者の影響を大いに受けたものとなった。また、2016年発表の第二次評価報告書(The Second Assessment Report)は、気候や環境、社会、あるいは経済への負担に対する、クロススケールで多角的な対応についての研究が、まだ限られているという結論を出した(この例外はForsyth and Evans 2013; Marks 2019を参照)。

ところで、気候変動がタイの市民やマスコミの間で取り沙汰されるようになったのは、2007年頃のことだ。これに伴ってIPCC報告書が公開され、タイ語に翻訳された数冊のハンドブックが出され、テレビ・インタビューも放送されたし、アル・ゴアの映画『不都合な真実(“An Inconvenient Truth”)』も公開された。さらに、多国籍で全国的、かつクロススケールな気候プロジェクトが実現するようになった。その例として、STARTやHug Muang Nan、TEI、ACCRN、GIZ、USAID、CAREなどがある。これらのプロジェクトに共通する目標は、後述の国家の気候政策と似ており、炭素排出量の削減と、都市や農村、沿岸地域などの多様な地理環境や、農業、水、エネルギー、政策などのセクターで、気候の影響に対するレジリエンスを改善する事だった。

タイは天然資源環境政策計画局(the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning,以下ONEP)と、ドイツ開発庁国際協力公社(the German development agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,以下GIZ)とのパートナーシップを通じ、UNFCCCの要請に応じた。この結果、タイ気候変動マスタープラン2015–2050 (Thailand Climate Change Master Plan, TCCMP) が、本格的に実施される事となった。この計画は、2030年までに温室効果ガス排出量の基準値を「何も対策を講じなかった場合」よりも、20~25%削減し、低炭素社会を生み出す事を目標としていた。また、気候リスクに対する行動計画を立てる一方で、経済成長や農業生産の競争力と、持続可能な発展の維持も目標とされていた。ところが、この気候政策とTCCMPは、あまりにも欲張り過ぎで、不明確、クロススケールな社会的、環境的、政治的状況を無視し、社会から取り残された集団を見落としていると批判された(Eucker 2014; Lebel et al. 2009;. Wongsa 2015)。

タイ気候変動マスタープランと、上記の気候関連の組織は、タイ国民の気候関連知識を向上させるため、「天気(aagad)」、「気候(pumi aagad)」、そして「気候変動(karn plien plang sapab puumi aagad)」という言葉の違いを説明している。たとえ、人々がどのような方言を話すにせよ、「気候」と「気候変動」は専門用語であり、タイの日常会話では、ほとんど口にされない。つまり、これらは科学用語に合わせて作られた造語であり、局所的な天気を地球規模の気候システムの長期的な変化の文脈の中で捉える言葉なのだ(Vaddhanaphuti 2020)。本論の冒頭で述べた、タイ北部の民族学的記述とは対照的に、気候の専門家が行ってきた事は、天気にまつわる経験的、文化的、精神的な特質を取り除き、天気を理論的で計測可能な対象に変える事であった。

次の事例から、気候に関する非科学的知識が、どのような扱いを受けてきたかが分かる。2014年に、ナーン(Nan)県で行われた公開討論会で(Vaddhanaphuti 2017)、カレン族コミュニティの代表者は、科学者たちが気候変動の兆を観測する際に、彼の伝統的知識が役に立つかもしれないと述べた。また同時に、彼は自分の素朴な生活が、当局から森林を焼くとか、大気汚染だとか言われ、非難されるべきではないとも主張した。彼のスピーチに対して、聴衆は拍手を送った。しかし、別のインタビューを受けた技術志向の気候組織の代表者二人のうち、一人は知識の統合を歓迎したが、もう一人は、自分たちのプロジェクトに地域の知識は不要だと考えていた。そのように天気や気候を定義し、理解し、対処する方法を指図するには、非論理的な信仰や、地域的な習慣の正当性を否定して、教育的でテクノクラート的な役割を担う方が、彼らにとっては楽だったのだ。

結局、タイには、常に気候変動の多様な現実が存在し、科学者やマスコミ関係者、地域の村人や気候の専門家、仏教僧侶などが、色々な説明をしている。こうして、気候変動は数々の異なる仕方で解釈される事となった。すなわち、気候変動は観測し、管理する事が可能な現実であり、専門家が解説する西洋伝来の概念であり、早急な解決を要する大問題であり、新たな開発の機会であり、道徳の衰退の結果、自然が損なわれた例であり、霊的な解決法を要する地域の問題、というわけだ(Vaddhanaphuti 2020)。ただし、これらのナラティブが不平等な力関係の下で形成された事を指摘しておく必要がある。つまり、気候に関するナラティブや慣習が歓迎されるか、黙殺されるかは、専門家や話し手、そして聴衆の力次第なのである。どうやら、タイの気候関連知識をめぐる現状では、科学的知識と管理的介入(managerial interventions)が勝っているようだ。

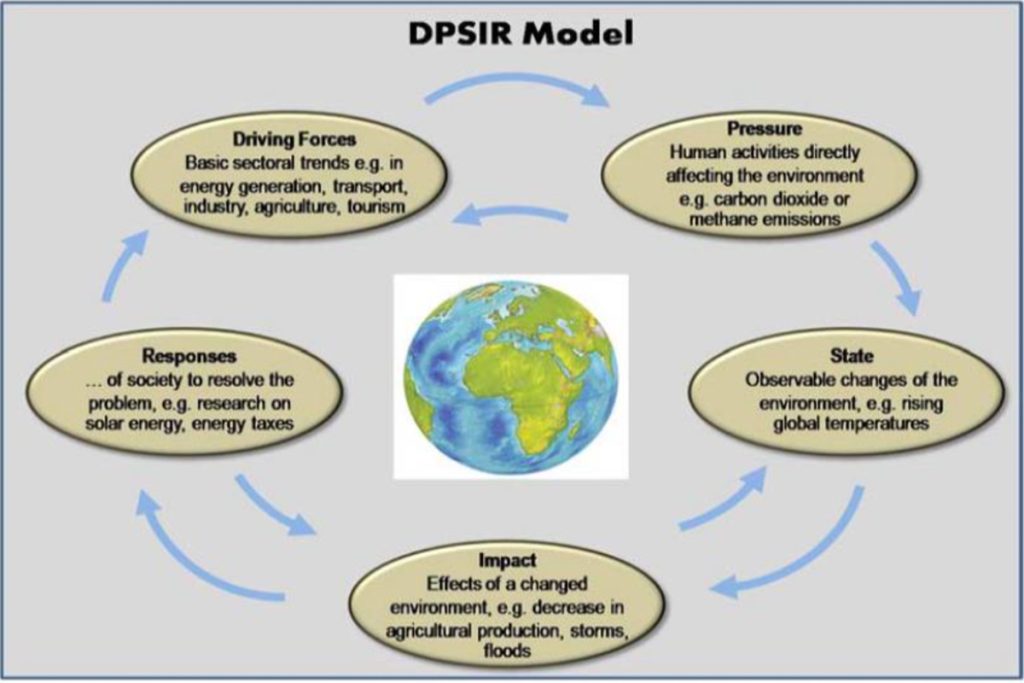

なぜ、このような事になったのか?無論、科学的知識の優位性は当然の事と受け止めるべきではない。むしろこれは、様々な現地の状況に基づく一連の実践の結果として、優位性を得たのだ(Mahony and Hulme 2018)。気候関連知識は、常に変化し続ける世界中の気象統計の集計によって生じるものであり、この過程で地域の道徳的、文化的、歴史的、地理的な要素は削ぎ落されていく。それに、「正常」からの長期的な逸脱は、これを普遍化された地球規模の問題として、UNFCCCが定義する事を可能にする。この、どちらかと言えば還元主義的で管理的なアプローチは、温室効果ガスの排出量削減と影響に対するレジリエンスの構築を除き、地域の知識や実践の類にほとんど余地を与えない(Hulme 2015)。これと同じ事が言えるのが、タイとドイツの気候政策協力と、一部の気候関連組織による取り組みだ。これらの組織は、タイを世界的な気候体制に組み込み、温室効果ガスの削減と気候情勢の変化を実現させる立役者として振る舞っている(Ober and Sakdapolrak 2020)。この科学的知識と管理的介入の勝利は、二つの段階を経て達成された。つまり、第一段階では、一連のワークショップを通じ、専門用語や図表が繰り返し説明された。そして第二段階では、事務作業を通じて、炭素排出に関する統計データが定期的に提出され、これがGIZやUNFCCCによって評価されたのだ。このように、国内外のレベルで台頭する覇権主義的で、テクノクラート的な体制の下、世界的な気候関連知識の空間的ひろがりと生産が生じている。その一方で、これらの知識体制は、地域の現場で天気の変化を知り、これに対処する事の意味を再定義してきた。

乱れた気候を支配する——道徳的、政治的考察

クレンク(Klenk)ら(2017)は、道徳や政治へのリフレクシヴィティ(再帰性/reflexivity)が、気候政策の決定における知識生産の中心となるべきだと述べる。つまり、気候変動とは何か、それに対してどのような対策を取るべきかという事を、狭い科学的観点によって事前に定めるべきではないという事だ。そうではなく、タイにおける気候関連知識を地域に根差した知識とし、これを西洋的理論の支配から脱却させ、その可能性を最大限に活用する方が、よほど有益かもしれない、というわけだ。そのためには、制度の仕組みを再構築し、気候政策の範囲を超えると思われるものを受け入れる必要があるだろう。

もし、人間と天気に密接な関わりがあるとすれば、大気圏に害を及ぼす事は、重要な文化資源を失うという事だ。また、民族的な多様性を無視するという事は、天気も含めた自然と共存し、これを管理するのに役立つ知識を無視するという事でもある。そこで、この断絶を是正するためには、知識の多元主義が極めて重要となる。例えば、先住民の気象観測は、計器のある観測所が無い所では意義を持つだろう(Lebel 2013)。さらに楽観的に見ると、タイの一般人の気候関連知識が、中身の見えない科学的知識を手探りするうちに、現地特有の事情に対応するための知識が合成される可能性もある(Lane et al. 2011)。環境管理のプロセスにおける一般人と専門家の立ち位置を再調整すれば、事情通の関係者と部外者扱いされる人々の意見が間違いなく聞かれるようになるだろう。それに、気候に関する特定の知識形態が無視されたり、誤解されたりする事もなくなるはずだ。そのような試みは、既に国連の生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)で実行されている。これはIPCCとは従弟関係にあたるプラットフォームで、より幅広い利害関係者がこれに関与している。例えば、科学者以外の専門家や、先住民の代表者などが、生物多様性に関する知識を統合するために招集された(Beck et al. 2014)。おそらく、天気と気候、生活に主眼を置いた「タイ・バーン(Thai Baan)研究」には、復活の可能性があると思われる。この種の村民研究は、天然資源をめぐる地域運動にとっては極めて重要なものだ。それに、都市住民や農民、環境意識の高い僧侶などが、予想不可能な社会環境の変化を察知し、これに対処する各自の方法について話す場を新たに設ける上で、このような研究は役立つだろう。これを可能にするには、より再帰的な体制の仕組みを実現する必要がある。さらには、これらの知識形態や、それを生産する当事者が、れっきとした知的議論の対象、あるいは相手と見なされなければならない。

だが、タイのテクノクラート国家と科学志向の政府は、官僚主義の中枢から天然資源の支配と商品化を試み、さらなる経済的繁栄を目指している。そして、これに場を提供しているのが、新たな大気圏管理の形なのだ(Forsyth and Walker 2008)。このように、タイ政府の勢力は、低地から高地へ、そして空にまで拡大し、一般村民と日々の天気を支配可能な対象に変え、彼らを気候関連知識の生産において、ほとんど発言権を持たない立場に追いやった。つまり、大気圏は論争と支配、周縁化のための政治的空間になったという事だ。

ここにおいて、空中分解した臨時的TCCMP(Wongsa 2015)の再検討と改定が絶対不可欠となる。新たな大規模開発計画とも考えられるTCCMPの焦点は、単なる気候問題に収まるものであってはならない。ボトムアップの視点から気候変動を管理するという事は、国家の排出量削減目標のためだけに、全セクターのあらゆる活動を抑えるという事ではないのだ。むしろ、それは、気候以外の権力にまみれた問題に取り組む事を意味する。そのような問題とは、例えば、不均等な開発や資本家による搾取、不平等と周縁化、政情不安、財産権、ジェンダーや、エスニシティの問題などだ(Forsyth and Evans 2013)。このアプローチは、地域団体が社会環境問題に、彼らの視点から取り組む力を与え、気候緩和と気候適応の手段に直接的、あるいは間接的に寄与するものとなるだろう。タイの気候適応の研究と政策には、まだ社会環境的な脆弱性についての道徳的、文化的、精神的、感情的な面での理解が欠けている。政府は気候変動によって引き起こされた複雑な問題に対処する事を、もっと優先させるべきなのだ。むしろ、大気圏に科学的、技術的な解決策を即座に講じる事は、その後で構わない。これが優先されなければ、開発を妨げる既存の社会的、制度的、政治的障壁が増大し、クロススケールな脆弱性がさらに深まる危険が生じるだろう(Lebel et al. 2011; Scoville et al. 2020)。

Chaya Vaddhanaphuti

Lecturer in Geography at Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Thailand