カンボジアにおける君主制の将来 1

伝統的な東南アジアの君主制は、それがヒンドゥー・仏教、あるいはイスラームの伝統に由来するものであっても、強大な植民地帝国によって廃絶、あるいは維持されてきたかのどちらかである。ビルマのように、最も力のあった王国は破壊されたが、その他のシャムなどは、存続のための適応を迫られた。ビルマ最後の王、ティーボー(在位1878年10月-1885年11月29日)は、ボンベイ郊外に追放され、一方、インドのムガール朝最後の王、バハードゥルシャー・ザファール(在位1837年9月28日-1857年9月14日)は、ヤンゴンに送られて死亡した。相当な数の王たち、あるいは小国の王たちは保護され、儀礼的な役割や宗主国の補佐に当たった。それらはインドネシア(ジャワやバリ)、マレー、タイ/シャン、ヴェトナム、ラオスやクメールの王たちである。

日本植民地主義の到来、そしてついには第二次世界大戦が終結し、新たな時代が始まった。残された東南アジアの君主たちは、実権を持つか、あるいは新たな「愛国的国家主義」的環境に身を置くかの選択を迫られた。彼らのほとんどが、保守的な事にも旧主たちに従属的であった。ヴェトナム、インドネシア(ジョグジャカルタのスルタンの例など、中には例外もある)、シャンのsawbuas、ラオス(2、3のLao Chaoなど、中には例外もある)の王や、マレーのスルタンたちがそうである。若きタイの国王ラーマ8世や、その弟で後のラーマ9世たちは、幸いにも戦時期を通じて中立国スイスに住んでいた。事実、クメール王、ノロドム・シアヌーク(1922-2012)の例は、かなり稀有なものであった。現在、国連加盟国193カ国の中に27カ国(あるいは約13%)の君主制国家が存在する。

シアヌークの死より10年前の2001年の文献に、イギリス人研究者のRoger Kershawが憂いに満ちた覚書を添えている。

「それでも、我々はひとまず次のような結論を出すべきであろう。すなわち、カンボジアの君 主制が、シアヌークの後に長く存在する可能性はほぼ無いという事だ…どのような後継者で あっても、彼に等しい、真の王たる個人的威光と(利己心に満ち、利己心に基づく!)滑らか な政治的手腕の組合せを、フン・センやその後継者たちに提供できる者など居ないのだ。カ ンボジアの王座は「注目の空間」であり、ほど遠くない将来、そこが恒久的な空席になる事へ の期待が垂れ込めている」。

このイギリスの研究者が正しいと思われるのは、シアヌークのような非凡な人物に見合う、あるいは、その代わりを務められるような者が誰も居ないと述べた事である。彼はシアヌークを「九生を持つ王」と呼んだ。

1. フランスの保護を受ける若き王(1941-45)

2. 日本の監視下にある「絶対」君主(1945)

3. 再びフランスの下で準立憲君主(1946-52)

4. 独立を勝ち取った王(1952-54)

5. 退位し、自身の政党を結成した絶対主義者(1954-55)

6. ポピュリスト、独裁主義者、中立主義の指導者、国家元首(1950-70)

7. カンプチア民族統一戦線(FUNK)指導者、民主カンプチア国家元首、クメール・ルージュと共に(1970-75-79)

8. 国家の救済者、クメール・ルージュやヴェトナムと反目(1979-89-93)

9. 1993年から2004年10月15日の二度目の退位までは再び国王、その後2012年までは国王の父となる

上記の71歳の国王の9度の政治的転生を見ればわかるが、シアヌークは実に非凡な「小さな巨」人であった。国民たちにとっては国王であり、父でもあった彼は、伝統的なダンマラージャ、あるいはデーヴァラージャのようでもあり、同時に「現代的」君主のようでもあった。東南アジアにとって、彼はスカルノやホー・チ・ミンの世代に見られるような大人物であった。彼らは混沌とした第二次世界大戦後の時代に巻き込まれ、破壊的な冷戦時代の中を持ちこたえねばならなかった。シアヌークは自らの存続をかけ、国内政治における役割を果たすと同時に、世界の二大陣営とも直面していたのだ。つまり、一方にはソビエト連邦・中国共産党・北ヴェトナムがあり、もう一方には、アメリカ合衆国やその連合国が存在した。彼はタイや南ヴェトナムの人々に嫌われていたのと同様に、アメリカやその連合国の人間の嫌われ者でもあった。彼とその国家は東西から挟まれていたのである。忘れてはならないのが、1970年にアメリカとタイの支援を受けたロン・ノル率いるクメール軍によって、彼が王座を追われた事である。君主制は消滅し、カンボジアは共和国、あるいは何であれ君主制以外のものとなり、その状態が1993年までの23年間続いたのである。

Sihanouk visiting Romania in 1972, with Romanian President Nicolae Ceaușescu (left) and Queen Norodom Monineath (center). Photo: Romanian National History Museum – www.comunismulinromania.ro 王を二期務め、二度退位した国王、国家元首、首相、「ゲリラ」の名目上の指導者、そして最後には彼の菩薩のような偉大さを示唆する「プレア・カルナ・プレア・バット・サムデック・プレア・ノロドム・シアヌーク」、このシアヌークの数十年間の栄枯盛衰の経歴から判断すれば、シアヌークはとてつもないbaarameyを蓄え、それに助けられたために長期間、むしろ敵対的でさえあった内政環境の中を生きながらえたのだと言う事ができよう。これが彼の国際政治における、あるいは彼の和解合意努力における地位を強化した。baarameyとは、クメール仏教の概念で、「蓄えた力」を意味する。文化的にこの言葉には、徳や権力や善良さを具える人物、つまり、国王や僧侶、聖者や神聖な存在、有名人や大多数の人間が尊敬し、平伏す人物の意味がある。誰かがある階級に属している、例えば王である場合、彼は元来、生まれついてこれを具えている。しかし、さらに重要な事は、その人物がbaarameyを自分自身で蓄えなければならない事だ。他者から敬意を得るためである。baarameyは特定の個人に具わっているもので、譲渡は不可能である。ゴータマ・ブッダは500の生を繰り返し、何度も、何度も生まれては生きる事によって、十分なbaarameyを蓄え、涅槃を得た。言うまでもなく、シアヌークのbaarameyは、大いに国家と彼自身の「現」世のためのものであり、いわば、宗教のためでも、悟りの境地を得るためのものでもない。

全ての偉大なアンコール朝の王たちの中でも、プレア・バット・ジャヤーヴァルマン7世(在位1181-1218)は、敬虔な仏教徒として知られていた。彼は相当数の「病院」(arokayasala)や橋(sapian)、寺院(prasat)を建て、さらには王国をチャム人の敵から守ったのである。ジャヤーヴァルマン7世の評判はとどろき、その肖像が王国全土に見られるまでに広まった。その一部は現在、南ヴェトナム、ラオス、タイ(ジャヤーヴァルマン7世に似せた巨大な像が、タイ北東部のプラサット・ピマーイに一体ある)に存在する。それにもかかわらず、大衆がジャヤーヴァルマン7世本人を、直接目にする機会は無かったであろう。だがシアヌークの場合、元カンボジア大使のプー・ソティレアッによると、「(王は)国中を旅して農民たちに語りかけ、明瞭に愛国思想を語り、フランスの支配者たちから解放されたカンボジアについて見解を繰り広げた。そのスピーチの影響により、ノロドム・シアヌークは最も尊敬された指導者となり、自由や国家独立の提唱者となったのである。」 2 庶民たちを訪問し、彼らに混じり、彼らと触れ合う一方で、学校や病院、寺院、橋や道路を建設した事は、それまでのカンボジアになかった事であった。これらがプノン・ペン以外の場所で行われたとなると尚の事である。これはアンコール朝時代の後にも先にも、考えつかないような事だったのだ。現代において、現代のテクノロジーである車や電車、ヘリコプター、ラジオ、テレビ、映画や、後にはインターネットを用いたシアヌークは、おそらく、その一般の臣民たちと直に交流する事ができた最初の王であった。シアヌーク自らが、彼の約30編の映画やドキュメンタリーをプロデュースし、監督し、また多少は出演する事もあった。これら全てが彼の途方もないbaarameyの蓄えに加えられる事となった。

このbaarameyの概念がシアヌークの個性に結び付いている事で、彼の後継者であるシハモニ国王とクメール王室が、相当大きな困難に直面する事が推測されよう。新たな王は自らのbaarameyを蓄積すると同時に、君主制を維持する事ができるのだろうか。ほとんどの観測筋の意見では、クメールの君主制はその他の東南アジア各地と同様に制度化されていない。クメールの君主制は、「政治性がなく」、安泰が保障されている大英帝国や西欧の君主制と同様ではない。したがって、カンボジアの君主制の将来は見通しが暗いのである。

テーラワーダ仏教を奉じるカンボジアやラオス、タイにおいては、baarameyが減少し、尽きてしまう事もある。その人が不品行を行うと、そのような事が起こりかねない。平坦なクメール語では、この事をbat baarameyと言う。batの意味は、失う、台無しにする(面目や威信を失うように)、あるいはbaarameyが減少し、無くなってしまうという事である。シアヌーク国王について、非常に興味深かった事は、彼が二期にわたって国王を務めた事である。彼の国王としての第一期は1941年4月25日から1955年3月2日まで、第二期が1993年9月24日から2004年10月7日までであった。退位に関しては、最初が1955年で、彼が本格的に政治介入した時であり、二度目が2004年、この時は政治を離れ、「政治性を無くす」ためであった。それぞれ当時、彼は33歳と82歳であった。

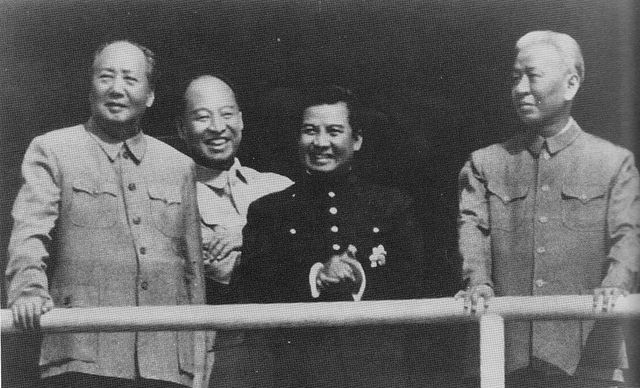

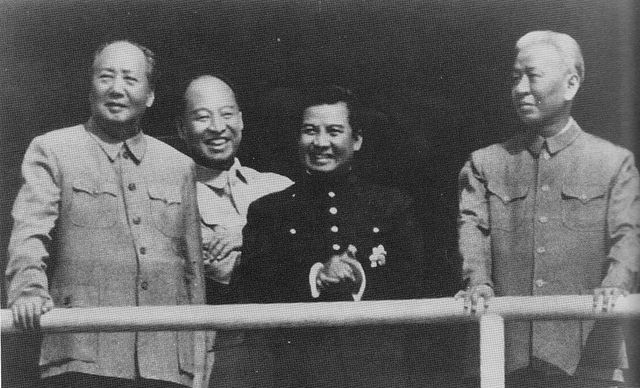

Meeting in Beijing in 1956: from left Mao Zedong, Peng Zhen, Sihanouk, Liu Shaoqi 退位した後、シアヌークはカンボジア国外にいた。もっぱら中国に、長年連れ添ったモニニヤット王妃(旧名パウル・モニク・イッジ、1936年6月18日、フランス、イタリア、クメールの血を引く美女で、王と結婚したのは、彼女が16歳の時の1952年、王との間に男子を二人もうけた)と共に住んでいた。シアヌークには数人の妻と15人の子供達があった。健康上の理由から、シアヌークは死までの8年間、政治から離れていた。彼はそのbaarameyの絶頂期に亡くなった、つまり、baarameyがbatしたのではなかったと言う事ができよう。また、退位は彼とクメール王室にとって良い解決策であると論じることもできる。つまり、シハモニが父親のbaarameyを受け継いでいなくても、事実、彼はそれに頼る事ができるという事だ。

興味深い事に、カンボジアの事例はブータンの小王国の事例にかなり似ているようだ。ブータンでは2006年に、先王で61歳のジグミ・シンゲが、その若い息子26歳のジグミ・ケサル・ナムゲルのために退位した。先王は彼の行った多くの近代改革によって知られ、今でも人気があり、息子の補佐をして存在する事もできるだろう。一方、シハモニが51歳で独身の王となった時、彼は人気の高い両親から、大いなる「庇 護」を受けていた。彼が形式的な国王である事、またその儀礼的任務に満足している様子は、むしろ父親には似ていない。興味深い事は、カンボジアの多くの職場や店舗、公共の場に、常にシアヌーク、モニニヤット、そしてシハモニの、3枚の額入り写真が共にかかっているのを見かける事である。

カンボジアの君主制は、世界に名だたる英国や西欧の君主制のように制度化されてはいないかもしれない。だが、退位が過去の君主制にまつわる問題を解決したように思われる。したがって、これは「王は亡くなった ― 王様万歳(個としての王は死んでも王政は続く)」、という事例ではない。

Charnvit Kasetsiri

Thammasat University

Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 13 (March 2013). Monarchies in Southeast Asia

References

Chandler, David. 1997. From ‘Cambodge’ to Kampuchea: State and Revolution in Cambodia, 1863-1979. Thesis Eleven 50, pp. 35-49.

Edwards, Penny. 2008. Cambodge: The Cultivation of A Nation: 1860-1945. Honolulu: University of Hawaii Press.

Kershaw, Roger. 2001. Monarchy in South-East Asia: The faces of tradition in transition. London/ New York: Routledge.

Remembering the King Norodom Sihanouk, 1922-2012. 2012. The Cambodia Daily. 31 Oct 2012, pp. 1-24.

Notes:

-

The author would like to express his thanks for suggestions and information from Benedict Anderson, Chhany Sak-Humphry, Philippe Peycam, Phra Lah, Chap Prem, Theara Thun, Thongchai Winichakul, for the preparation of this article. Thanks to Caroline Hau and Pavin Chachavalpongpun for getting him across the Thai border to the other side. ↩

- Interview with Pou Sothirak, 31 October 2012. ↩

伝統的な東南アジアの君主制は、それがヒンドゥー・仏教、あるいはイスラームの伝統に由来するものであっても、強大な植民地帝国によって廃絶、あるいは維持されてきたかのどちらかである。ビルマのように、最も力のあった王国は破壊されたが、その他のシャムなどは、存続のための適応を迫られた。ビルマ最後の王、ティーボー(在位1878年10月-1885年11月29日)は、ボンベイ郊外に追放され、一方、インドのムガール朝最後の王、バハードゥルシャー・ザファール(在位1837年9月28日-1857年9月14日)は、ヤンゴンに送られて死亡した。相当な数の王たち、あるいは小国の王たちは保護され、儀礼的な役割や宗主国の補佐に当たった。それらはインドネシア(ジャワやバリ)、マレー、タイ/シャン、ヴェトナム、ラオスやクメールの王たちである。

日本植民地主義の到来、そしてついには第二次世界大戦が終結し、新たな時代が始まった。残された東南アジアの君主たちは、実権を持つか、あるいは新たな「愛国的国家主義」的環境に身を置くかの選択を迫られた。彼らのほとんどが、保守的な事にも旧主たちに従属的であった。ヴェトナム、インドネシア(ジョグジャカルタのスルタンの例など、中には例外もある)、シャンのsawbuas、ラオス(2、3のLao Chaoなど、中には例外もある)の王や、マレーのスルタンたちがそうである。若きタイの国王ラーマ8世や、その弟で後のラーマ9世たちは、幸いにも戦時期を通じて中立国スイスに住んでいた。事実、クメール王、ノロドム・シアヌーク(1922-2012)の例は、かなり稀有なものであった。現在、国連加盟国193カ国の中に27カ国(あるいは約13%)の君主制国家が存在する。

シアヌークの死より10年前の2001年の文献に、イギリス人研究者のRoger Kershawが憂いに満ちた覚書を添えている。

「それでも、我々はひとまず次のような結論を出すべきであろう。すなわち、カンボジアの君 主制が、シアヌークの後に長く存在する可能性はほぼ無いという事だ…どのような後継者で あっても、彼に等しい、真の王たる個人的威光と(利己心に満ち、利己心に基づく!)滑らか な政治的手腕の組合せを、フン・センやその後継者たちに提供できる者など居ないのだ。カ ンボジアの王座は「注目の空間」であり、ほど遠くない将来、そこが恒久的な空席になる事へ の期待が垂れ込めている」。

このイギリスの研究者が正しいと思われるのは、シアヌークのような非凡な人物に見合う、あるいは、その代わりを務められるような者が誰も居ないと述べた事である。彼はシアヌークを「九生を持つ王」と呼んだ。

1. フランスの保護を受ける若き王(1941-45)

2. 日本の監視下にある「絶対」君主(1945)

3. 再びフランスの下で準立憲君主(1946-52)

4. 独立を勝ち取った王(1952-54)

5. 退位し、自身の政党を結成した絶対主義者(1954-55)

6. ポピュリスト、独裁主義者、中立主義の指導者、国家元首(1950-70)

7. カンプチア民族統一戦線(FUNK)指導者、民主カンプチア国家元首、クメール・ルージュと共に(1970-75-79)

8. 国家の救済者、クメール・ルージュやヴェトナムと反目(1979-89-93)

9. 1993年から2004年10月15日の二度目の退位までは再び国王、その後2012年までは国王の父となる

上記の71歳の国王の9度の政治的転生を見ればわかるが、シアヌークは実に非凡な「小さな巨」人であった。国民たちにとっては国王であり、父でもあった彼は、伝統的なダンマラージャ、あるいはデーヴァラージャのようでもあり、同時に「現代的」君主のようでもあった。東南アジアにとって、彼はスカルノやホー・チ・ミンの世代に見られるような大人物であった。彼らは混沌とした第二次世界大戦後の時代に巻き込まれ、破壊的な冷戦時代の中を持ちこたえねばならなかった。シアヌークは自らの存続をかけ、国内政治における役割を果たすと同時に、世界の二大陣営とも直面していたのだ。つまり、一方にはソビエト連邦・中国共産党・北ヴェトナムがあり、もう一方には、アメリカ合衆国やその連合国が存在した。彼はタイや南ヴェトナムの人々に嫌われていたのと同様に、アメリカやその連合国の人間の嫌われ者でもあった。彼とその国家は東西から挟まれていたのである。忘れてはならないのが、1970年にアメリカとタイの支援を受けたロン・ノル率いるクメール軍によって、彼が王座を追われた事である。君主制は消滅し、カンボジアは共和国、あるいは何であれ君主制以外のものとなり、その状態が1993年までの23年間続いたのである。

王を二期務め、二度退位した国王、国家元首、首相、「ゲリラ」の名目上の指導者、そして最後には彼の菩薩のような偉大さを示唆する「プレア・カルナ・プレア・バット・サムデック・プレア・ノロドム・シアヌーク」、このシアヌークの数十年間の栄枯盛衰の経歴から判断すれば、シアヌークはとてつもないbaarameyを蓄え、それに助けられたために長期間、むしろ敵対的でさえあった内政環境の中を生きながらえたのだと言う事ができよう。これが彼の国際政治における、あるいは彼の和解合意努力における地位を強化した。baarameyとは、クメール仏教の概念で、「蓄えた力」を意味する。文化的にこの言葉には、徳や権力や善良さを具える人物、つまり、国王や僧侶、聖者や神聖な存在、有名人や大多数の人間が尊敬し、平伏す人物の意味がある。誰かがある階級に属している、例えば王である場合、彼は元来、生まれついてこれを具えている。しかし、さらに重要な事は、その人物がbaarameyを自分自身で蓄えなければならない事だ。他者から敬意を得るためである。baarameyは特定の個人に具わっているもので、譲渡は不可能である。ゴータマ・ブッダは500の生を繰り返し、何度も、何度も生まれては生きる事によって、十分なbaarameyを蓄え、涅槃を得た。言うまでもなく、シアヌークのbaarameyは、大いに国家と彼自身の「現」世のためのものであり、いわば、宗教のためでも、悟りの境地を得るためのものでもない。

全ての偉大なアンコール朝の王たちの中でも、プレア・バット・ジャヤーヴァルマン7世(在位1181-1218)は、敬虔な仏教徒として知られていた。彼は相当数の「病院」(arokayasala)や橋(sapian)、寺院(prasat)を建て、さらには王国をチャム人の敵から守ったのである。ジャヤーヴァルマン7世の評判はとどろき、その肖像が王国全土に見られるまでに広まった。その一部は現在、南ヴェトナム、ラオス、タイ(ジャヤーヴァルマン7世に似せた巨大な像が、タイ北東部のプラサット・ピマーイに一体ある)に存在する。それにもかかわらず、大衆がジャヤーヴァルマン7世本人を、直接目にする機会は無かったであろう。だがシアヌークの場合、元カンボジア大使のプー・ソティレアッによると、「(王は)国中を旅して農民たちに語りかけ、明瞭に愛国思想を語り、フランスの支配者たちから解放されたカンボジアについて見解を繰り広げた。そのスピーチの影響により、ノロドム・シアヌークは最も尊敬された指導者となり、自由や国家独立の提唱者となったのである。」 2 庶民たちを訪問し、彼らに混じり、彼らと触れ合う一方で、学校や病院、寺院、橋や道路を建設した事は、それまでのカンボジアになかった事であった。これらがプノン・ペン以外の場所で行われたとなると尚の事である。これはアンコール朝時代の後にも先にも、考えつかないような事だったのだ。現代において、現代のテクノロジーである車や電車、ヘリコプター、ラジオ、テレビ、映画や、後にはインターネットを用いたシアヌークは、おそらく、その一般の臣民たちと直に交流する事ができた最初の王であった。シアヌーク自らが、彼の約30編の映画やドキュメンタリーをプロデュースし、監督し、また多少は出演する事もあった。これら全てが彼の途方もないbaarameyの蓄えに加えられる事となった。

このbaarameyの概念がシアヌークの個性に結び付いている事で、彼の後継者であるシハモニ国王とクメール王室が、相当大きな困難に直面する事が推測されよう。新たな王は自らのbaarameyを蓄積すると同時に、君主制を維持する事ができるのだろうか。ほとんどの観測筋の意見では、クメールの君主制はその他の東南アジア各地と同様に制度化されていない。クメールの君主制は、「政治性がなく」、安泰が保障されている大英帝国や西欧の君主制と同様ではない。したがって、カンボジアの君主制の将来は見通しが暗いのである。

テーラワーダ仏教を奉じるカンボジアやラオス、タイにおいては、baarameyが減少し、尽きてしまう事もある。その人が不品行を行うと、そのような事が起こりかねない。平坦なクメール語では、この事をbat baarameyと言う。batの意味は、失う、台無しにする(面目や威信を失うように)、あるいはbaarameyが減少し、無くなってしまうという事である。シアヌーク国王について、非常に興味深かった事は、彼が二期にわたって国王を務めた事である。彼の国王としての第一期は1941年4月25日から1955年3月2日まで、第二期が1993年9月24日から2004年10月7日までであった。退位に関しては、最初が1955年で、彼が本格的に政治介入した時であり、二度目が2004年、この時は政治を離れ、「政治性を無くす」ためであった。それぞれ当時、彼は33歳と82歳であった。

退位した後、シアヌークはカンボジア国外にいた。もっぱら中国に、長年連れ添ったモニニヤット王妃(旧名パウル・モニク・イッジ、1936年6月18日、フランス、イタリア、クメールの血を引く美女で、王と結婚したのは、彼女が16歳の時の1952年、王との間に男子を二人もうけた)と共に住んでいた。シアヌークには数人の妻と15人の子供達があった。健康上の理由から、シアヌークは死までの8年間、政治から離れていた。彼はそのbaarameyの絶頂期に亡くなった、つまり、baarameyがbatしたのではなかったと言う事ができよう。また、退位は彼とクメール王室にとって良い解決策であると論じることもできる。つまり、シハモニが父親のbaarameyを受け継いでいなくても、事実、彼はそれに頼る事ができるという事だ。

興味深い事に、カンボジアの事例はブータンの小王国の事例にかなり似ているようだ。ブータンでは2006年に、先王で61歳のジグミ・シンゲが、その若い息子26歳のジグミ・ケサル・ナムゲルのために退位した。先王は彼の行った多くの近代改革によって知られ、今でも人気があり、息子の補佐をして存在する事もできるだろう。一方、シハモニが51歳で独身の王となった時、彼は人気の高い両親から、大いなる「庇 護」を受けていた。彼が形式的な国王である事、またその儀礼的任務に満足している様子は、むしろ父親には似ていない。興味深い事は、カンボジアの多くの職場や店舗、公共の場に、常にシアヌーク、モニニヤット、そしてシハモニの、3枚の額入り写真が共にかかっているのを見かける事である。

カンボジアの君主制は、世界に名だたる英国や西欧の君主制のように制度化されてはいないかもしれない。だが、退位が過去の君主制にまつわる問題を解決したように思われる。したがって、これは「王は亡くなった ― 王様万歳(個としての王は死んでも王政は続く)」、という事例ではない。

Charnvit Kasetsiri

Thammasat University

Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 13 (March 2013). Monarchies in Southeast Asia

References

Chandler, David. 1997. From ‘Cambodge’ to Kampuchea: State and Revolution in Cambodia, 1863-1979. Thesis Eleven 50, pp. 35-49.

Edwards, Penny. 2008. Cambodge: The Cultivation of A Nation: 1860-1945. Honolulu: University of Hawaii Press.

Kershaw, Roger. 2001. Monarchy in South-East Asia: The faces of tradition in transition. London/ New York: Routledge.

Remembering the King Norodom Sihanouk, 1922-2012. 2012. The Cambodia Daily. 31 Oct 2012, pp. 1-24.

Notes:

-

The author would like to express his thanks for suggestions and information from Benedict Anderson, Chhany Sak-Humphry, Philippe Peycam, Phra Lah, Chap Prem, Theara Thun, Thongchai Winichakul, for the preparation of this article. Thanks to Caroline Hau and Pavin Chachavalpongpun for getting him across the Thai border to the other side. ↩

- Interview with Pou Sothirak, 31 October 2012. ↩