ミャンマーでの近年の仏教徒動員についての一般的、学問的な表象をみてみると、いかに理論的で分析的なアプローチが仏教、政治、社会に関する研究を形作っているかを考えさせてくれる。最近民主化されつつあるミャンマーにおいて、ナショナリストの僧院組織、マバタ(MaBaTha)が台頭し、彼らが規制をかける法律を作り、選挙政治に影響を及ぼそうと試みており、それは、仏教とナショナリズムのポリティクスの問題を再び、多くの東南アジアについての分析の中でも中心的な問題にした。マバタはその名を20世紀初頭の反植民地ナショナリストのスローガンで、人種、宗教・言語及びサーサナー(sāsana/仏の法や教え)を意味する「Amyo (マ), Batha(バ), Thathana(タ)」からとっている。この名前自体が現代の展開を100年以上も昔のビルマでの仏教の一般大衆動員と結びつけるものとなっている。

問題なのは、20世紀初頭の運動についての研究の大半と同様、ミャンマーにおけるマバタ、その他のナショナリストや反ムスリム感情の台頭に関する分析の多くが、仏教徒たちが宗教を政治目的に利用したことに台頭の原因を求めたり、ビルマ仏教の本質にはナショナリスト的感情、あるいは外国人嫌いの感情が根強く存在することに台頭の原因を求めたりしていることだ。これらはいずれも間違いであるが、その理由は、単にこれらが過度の単純化であるというだけでなく、むしろ、これらが仏教や宗教、アイデンティティを考察する上で問題含みのアプローチの典型であるためだ。そうした研究は、仏教に永劫不変の本質が有るとみなしており、また、人間の経験や行動において宗教と政治とは別個の領域として容易に識別できるとみなしてしまっている。これらの各状況をもう少し深く掘り下げてみれば、これらの運動についての研究の多くは、単に政治情勢やナショナリストのアイデンティティ、仏教実践に関するある特定の解釈や内容を助長しようとしているだけでなく、このような議論の拠り所となる概念的枠組みを積極的に形成し、それについて論じようとしていることが明らかとなる。

これらの運動にまつわる多くの現在の言説は、以前の運動と同様に、これらの運動もまた、仏教とビルマ人らしさを保とうとして、この両者を積極的に構築し、刷新していることをまったく見落としてしまっている。こうした試みにおいては、仏教も国民も流動的な(空っぽの)容器でしかなく、社会構造やヒエラルキーの創造と変容のメカニズムとして作用する。だが、仏教、ビルマ国民といったアイデアを意図せずして固定的で単一で識別可能なものとしてしまうのは、何も一般的な言説、ジャーナリスティックな言説、政策的な言説に限らない。往々にして、学者たる我々自身が研究を通じて、これらが固定的な知の対象であり、我々が記述し説明する専門的知識を持つと主張できる対象だとしてしまっている。その点を意識しなかった場合、我々は無意識のうちに自分達の研究する場の文化の政治に巻き込まれてしまい、国民、人種、あるいは排除という言葉で定義されない別の形での仏教が創造される可能性やアイデンティティと動員の諸形態が創造される可能性を排除してしまうという深刻な事態になりかねない。

Photo: Central Patriotic Association Facebook page

20世紀の初頭には、植民地時代のビルマの多くの仏教徒たちが、植民地支配の到来に伴う絶え間ない変化を、仏の教えが失われつつあるという予感として経験した。彼らは仏教を守るための大規模な運動を起こし、これが社会や社会組織のさまざまな側面に影響を及ぼし、そして究極的には反植民地ナショナリストの政治に影響を与えたのである。現代のミャンマーにおける動きと極めて似ているようにみえる。この国は再び、社会的、政治的、経済的な激動の時代に直面している。多くのビルマ人たちが、変化が不安定を生むことに不安を感じ、そして、何か致命的なものが失われつつあるという懸念を表明している。仏教や仏の教え、ビルマ文化の保護を主張する運動が大衆動員を生み出してきた。仏教保護の取り組みに共感し、仏教への脅威が誰、あるいは何であるか(ムスリム、政党、外国のNGO、ライフスタイルの変化)についての言説に共感することが、明らかに多くのミャンマー人達にとってアイデンティティの一部をなしてきているように思われる。

しかし、これら2つの動きにつながりを認めて、仏教徒の言説やビルマ人のナショナリズムに共通する本質を説明しようするよりも、進むべき道は、この2つの動きがミャンマー(ビルマ)、仏教と宗教という本質的なカテゴリーをどのように構築、再構築してきたかを考察することである。こうしたカテゴリーは流動的で拮抗しており、そして、とりわけ影響力のあるものとして着目し、人々が自分達自身をどのように組織化するかに着目する研究であれば、我々は社会の中の権力の作用、すなわち、仏教のポリティクスを理解することができるのである。

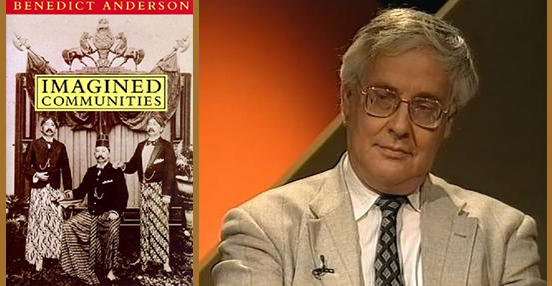

我々にとってもっともやりやすいのは、東南アジア研究を形成する上で重要であり続けているベネディクト・アンダーソン(Benedict Anderson)の批判的洞察に従うことである。つまり、これらの運動の言説における国民を脱国民化(解体)し、これらの言説がどのように排他主義的な宗教アイデンティティの観点からミャンマーを想像することになっているのかを分析することであろう 1。国民や国民アイデンティティを論じ、これらを構築する動きはどのようなものであれ往々にして表立っているし、容易に政治的言説に結び付く。しかし、排他的な運動に対抗して、よりリベラルにミャンマーを国民として想像しようとする運動の行われ方については、研究者たちは見過ごしがちである。国民を脱国民化(解体)することは、こうした運動を理解する上で何が重要であるかを分析するためには決定的に重要な第一歩であり、有用でもあるが、最初の一歩に過ぎない。次の段階は、おそらく宗教学者たちにとってはわかりやすいことだが、仏教を脱仏教化(解体)することであり、こうした運動がその言説やプロジェクトを通じ、どのようにミャンマーにおいて仏教がもつ意味の広がりを変えているかに着目することである。通俗的な分析や政策分析は、歴史を超越する仏教の本質があり、それが特定の歴史的な運動によってはっきりと示されているかのように、あるいは、歪められているかのように記述しており、仏教徒たちが仏教の解釈を変容させ続けてきていることを認識していない。ミャンマーにおける現代の運動は、たとえ仏教の擁護や保護をその使命の中心と主張しようとも、仏教の実際的な意味を積極的に作り変えていることが明らかなのにである。

さらに、ミャンマー人や仏教といったカテゴリーを論点としながら、再想像するこの作業は、ナショナリスティック、原理主義的、あるいは反ムスリム的とレッテルづけされている運動に限らず、多種多様の仏教運動や僧侶たちによって実行されている。このせめぎ合い、作り変えられて行く範疇に着目することで、我々は現代ミャンマーの様々な仏教運動の関係性を理解し、これらの運動がミャンマーの社会的、宗教的、政治的展望の中に生み出すより深い変化を、それらの単なるレトリック内容をはるかに超えて考察することが可能となる。

我々は、仏教やミャンマー人といったカテゴリーを解体していくこの分析をもう一歩進め、仏教運動において宗教と世俗それら自体がいかに論じられて、再構築されてきており、きわめて重要な政治的・社会的相互作用の一部になっているのかに着目する必要がある。このとき、我々が仏教と政治に関心があるのであれば、カテゴリーに着目することは極めて有用である。学者たちはしばしば、(宗教が何を意味するかを問うこともなく)仏教に宗教というレッテルを貼り、宗教と政治を考察することは、それぞれを分析し、その関係性と相互作用を分析するうえで有益な方法だとしている。だが、これは宗教を政治から切り離すことの出来る生活・行動・思想カテゴリーであることを前提としてしまっている。宗教は他の社会生活、世俗とレッテル貼りされている社会生活から切り離しうるという世界観と概念区分を前提としてしまっている。Talal Asadらが教えてくれたように、このような世界観は絶対でもなければ、当然のものでもなく、特殊なイデオロギー、世界観であり、我々はこの下で常に、あらゆる場所の全ての人々の営みが行われていると決めつけるべきではない 2。宗教を境界のあるカテゴリーだとするのは、特殊なヨーロッパ史の所産である。これは東南アジアに植民地主義とともにもたらされ、宗主国特有の様式として機能した。東南アジアの仏教徒たちは、植民地支配の下で宗教・世俗という世界観に適応するようになり、またこれを現地の概念的枠組み(lokiya/lokuttara, sāsana /ローキヤ・ロークッタラ、サーサナなど)と融合させたものの、このような枠組みは昔も今も、議論の続く、物議を醸すものなのだ。宗教の境界の明確な輪郭線と、そのカテゴリーと政治、経済などの世俗的カテゴリーとの相互作用は、積極的な解釈、翻訳、さらなる翻訳を生み出している。

植民地時代には、仏教徒たちも英国の行政官たちも同様に、「世俗」の意味するものを定義することに積極的であった。国家と宗教の完全な分離というレトリックにも関わらず、英国植民地時代の「世俗主義」には、政府が僧侶らに(律/Vinayaではなく、パーリー語仏典の内容に関する)試験を実施するという意味もあった。それは仏教が、教えの実践ではなく、仏典の内容に限定されたものである限り、僧院を政府の教育制度に取り込めたことを意味する。植民地時代のビルマ人たちにとって世俗とは、カルマやサーサナの概念は使える空間であるが、実践は別のロジックが作用していたようである。

現代の運動においては、国家と公的な政治的言説、そして宗教の役割の間の正しい関係についてかなりのやりとりが行われている。国家とは、法律によって制限を設けて仏教を外的脅威から保護するプロジェクトを実施する機構だと言う人は多い。あまり露骨に外国人嫌いを目論まない形で仏教団体が国民のアイデンティティや国家の発展、文化の保護を国家と同様に積極的に進めるべきだという人もいる。ミャンマーにいる欧米の大使たちが、開発計画や特定の僧侶や僧院派閥による仏教解釈を積極的に是認した後、選挙の直前に政教分離を表立って要請した。それはあたかも、先の是認だけでは、仏教、宗教、政治の構成要素を定義する作業が予定したようには進められていないからとでも言いたいかのようであった。

このような大使たちの行為は、仏教と世俗主義のカテゴリーが構成されていく過程ははるかに複雑であることを示している。僧院の開設や、仏教徒の社会奉仕事業に臨む大使たちの映像は、パーリー語の試験を監督し、僧院学校のカリキュラムを書き直す、19世紀の英国植民地の行政官たちのセピア色をした写真のテクニカラー版のようにしか見えない。仏教はそれ自体、これらの相互作用における権力をめぐる言説の産物なのである。このゲームの中で、このような大使たちの行動は、リベラルな解釈とナショナリスティックな解釈という両極の間で仏教解釈の幅を決めていくことを正当化してしまい、そうすることで、国民、人種、あるいは排他主義的アイデンティティによって定義されないような仏教実践、アイデンティティと動員の概念と態様の創出をきわめて積極的に阻止してしまう。さらに、こうした行動は、一部の意見を助長し、その他の意見を封じ込める過程の中で、ミャンマー特有の世俗の意味を規定していくことになる。

学者たる我々が、宗教、政治、あるいは世俗を普遍的で固定的な性質のカテゴリーと前提したまま仏教と政治を調査すると、諸概念を現地の文脈の中で再定義し、再形成しようとする人々が行っている多くの作業を見逃してしまう。自分たち自身の想定に基づいてこのようなカテゴリーを常識的で固定的なものと考えて、分析装置として使用することは容易である。だがそれでは、我々が研究せんとする運動のポリティクス、すなわち、文化と知の働きにある権力の作用を見落としてしまう。この点で、我々にとってより有意義なことは、仏教徒たちがビルマ人の生活を構成するカテゴリーを定義、再定義するポリティクスに着目することであろう。そうすると、植民地時代と現在の仏教徒の運動の両方が、諸概念をどのように作りなおしてきたのかを考えることができる。サーサナや宗教、政治、国家、仏教といったアイデアの変化を通じて、ビルマの人々が自己や自分達の行動、その未来と過去を認識するときの諸概念がどのように作りなおされてきたのかがわかるのである。

我々がミャンマー(ビルマ)とビルマ仏教を研究対象にすることで、我々はこれらの概念に真実味や信ぴょう性を添えることになるが、それは問題含みである。もし、我々がビルマ(ミャンマー)を知っていると主張することでキャリアを積むうち、「ビルマ(ミャンマー)」は一国民として無意識に当たり前の対象となり、知ることができ、一見不変なものとしてしまうと、我々はナショナリズム、ベネディクト・アンダーソンの言う国民の想像行為に寄与していることになる。もし、ビルマ仏教が我々の研究の中で絶対的で当然の何かとなり、我々が常に権力の作用を察知するような流動的な概念でなくなるのなら、我々は自らを現地の政治に関与し、暗黙のうちに現地で支配的な言説を、たとえその内容を批判していたとしても、支持することになる。だが、我々が学術研究や論文において、「仏教」、「宗教」あるいは「世俗」といった概念が、明らかに研究の余地を残すものであり、アイデンティティや排除の方法であり、相容れ難いさまざまな文化と表現の一部であると論じつづける限り、(自由主義的形式であれ、排他主義的な形式であれ)ナショナリストたちがアイデンティティと政治的現実を排他的に捉えて主張する試みというのは、ミャンマー、アイデンティティ、仏教に関するその他の意見や解釈を打ち消すためのメカニズムであることを認識することができる。

トロント、ヨーク大学

准教授 Alicia Turner

アリシア・ターナーはトロントのヨーク大学のHumanities and Religious Studies(人文宗教学)の准教授で、The Journal of Burma Studies(ビルマ研究ジャーナル)の編集者である。彼女の最新の著作はSaving Buddhism: The Impermanence of Religion in Colonial Burma (Hawaii, 2014)(仏教保護:植民地時代のビルマにおける宗教の無常性)である。

Issue 19, Kyoto Review of Southeast Asia, March 2016

Reference:

Anderson, Benedict R. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. rev. and ext. ed. London: Verso, 1991.

Asad, Talal. “The Construction of Religion as an Anthropological Category.” In Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, edited by Talal Asad, 27-54. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.

———. “Religion, Nation-State, Secularism.” In Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia, edited by Peter van der Veer and Harmut Lehmann, 178-93. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.

Notes:

- Benedict R. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. and ext. ed. (London: Verso, 1991). ↩

- Talal Asad, “The Construction of Religion as an Anthropological Category,” in Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, ed. Talal Asad (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993); “Religion, Nation-State, Secularism,” in Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia, ed. Peter van der Veer and Harmut Lehmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999). ↩